著名抗日英烈符克:

僑心報家國

熱血鑄瓊魂

符克在越南西貢留影(攝于1939年)。

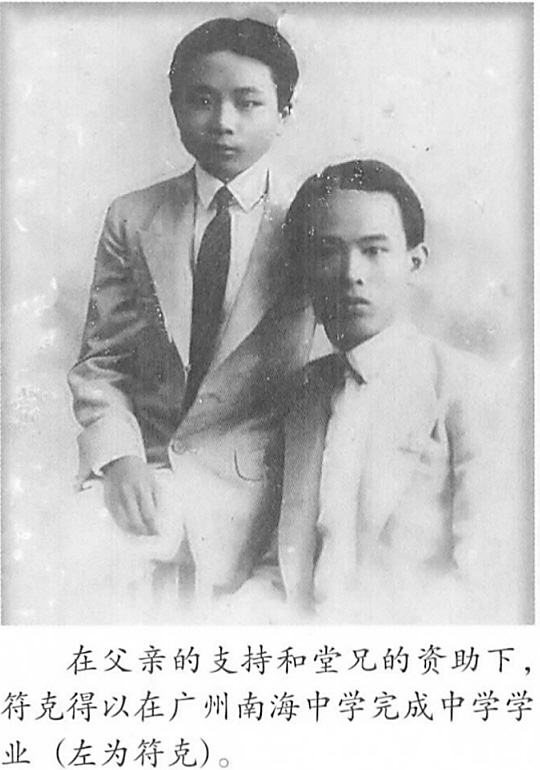

在父親的支持和堂兄的資助下,符克(左)得以在廣州南海中學完成中學學業。

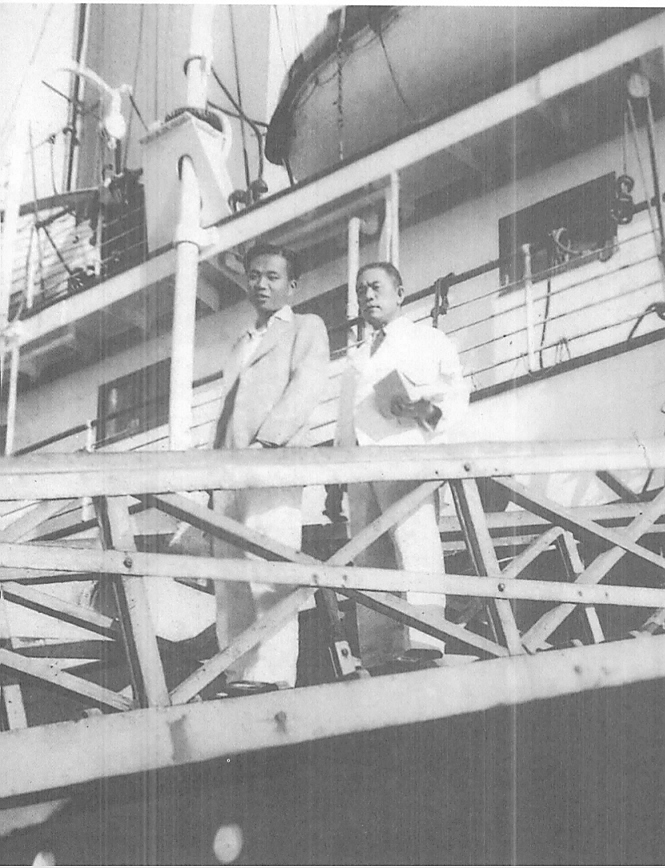

1939年,符克(左)率越南瓊僑回鄉服務團團員從西貢乘船取道香港回瓊參加抗戰。這是臨別時,其胞弟符家寰拍攝的照片。

符克故居。云國俊 攝

海南日報全媒體記者 王才豐

近日,退役軍人事務部公布第四批著名抗日英烈、英雄群體名錄,海南共有3名烈士入選,瓊崖華僑回鄉服務團總團團長符克是其中之一。1951年,為了紀念這位抗日英烈,馮白駒將軍曾專門為他題寫碑文:“生為民死為民,生偉大死光榮”。

符克1915年出生于今海南文昌市昌灑鎮東泰山村一個華僑之家,自幼聰穎、胸懷大志。長大后,他積極投身抗日救亡,為瓊崖抗戰作出了重要貢獻。1940年,25歲的符克為抗日事業獻出了寶貴的生命。他的英勇事跡點燃了無數中華兒女的愛國熱情。

了解符克的抗日故事,我們不妨從他奔赴越南西貢的特殊旅程說起——

海外抗日動員先鋒

1938年7月下旬,在延安的符克接到一項光榮而艱巨的任務,作為中共中央海外工作團團員,赴越南西貢動員華僑支援祖國抗戰。

西貢,對符克來說并不陌生。他的父親符世椿與堂兄符家安在西貢創業扎根,符克早年還曾執教于當地的小學。事實上,1937年,符克從上海國立暨南大學畢業后,父親曾盼望他回西貢繼承家業。可國難當頭,符克早已將個人前途與民族存亡緊緊綁定,他毅然與同學奔赴延安,在陜北公學學習鉆研革命理論、苦練軍事技能。1938年7月初,黨中央為擴大抗日民族統一戰線,在延安成立了中共中央海外工作委員會,并挑選優秀共產黨員和進步青年組成海外工作團。心懷家國的符克,憑借堅定的信念和過硬的素質入選,因而迎來了西貢之行。

1938年8月,符克與戰友詹鏞風塵仆仆抵達西貢時,眼前的局面困難重重:時局混亂、信息閉塞,不少華僑與國內親人失聯,對國內抗戰情況一無所知,甚至有漢奸乘機造謠散播“亡國論”。

幸得家人相助,符克和戰友們得以在酒店安身,他們迅速聯系上了當地的地下黨組織,隨即通過報紙宣傳、開辦訓練班等方式,向華僑宣傳黨的抗日綱領、延安根據地成就及八路軍英雄事跡。這些真實信息讓華僑尤其是青年學生看清了國內形勢,增強了抗日救國的意識。

然而,西貢的時局越來越復雜,漢奸與國民黨特務沆瀣一氣,四處破壞抗日宣傳活動,符克隨時都面臨遇害的危險。但符克從未將個人安危放在心上,他調整策略,走進大街小巷、茶樓酒館和各華僑社區,與勞動人民打成一片。他的行為、言論和赤誠之心,激發了廣大華僑愛國愛鄉的熱忱。不少華僑青年毅然告別僑居地,回國抗戰。眾多僑胞在當地掀起募捐熱潮,義演、賣花、捐錢捐物,將支援祖國的熱情匯成磅礴洪流。

組團回鄉抗擊日寇

1939年2月10日,日軍的鐵蹄踏上瓊島大地。消息傳至南洋,廣大華僑義憤填膺。在瓊崖華僑聯合總會的決議和黨的指示下,越南瓊僑回鄉服務團組建,華僑青年踴躍報名,最終43人入選成為團員。符克主動擔任教員,為團員們開展了為期兩個月的培訓。

就在符克全力籌募抗戰物資,緊鑼密鼓為服務團啟程回國做準備時,命運給他安排了一次短暫的重逢。他的妻子陳梅卿帶著不滿3歲的女兒符曼芳逃難到了西貢。危難之中的相聚,多么難得。可符克將對家人的眷戀藏進心底,毅然踏上了回國抗日之路。

1939年秋,越南瓊僑回鄉服務團(含泰國團在內)突破日軍海上封鎖線,在海南文昌縣(今文昌市)南部,與先期抵達的香港團、星洲團勝利會師。三支隊伍會合后,總人數達240余人,均由瓊崖華僑聯合總會派遣。

為集中力量支援瓊崖抗戰,1940年6月19日,瓊崖華僑聯合總會決定將各團合并,正式成立瓊崖華僑回鄉服務團總團。符克被推舉為總團長,陳琴、梁文墀任副總團長,符思之任特支書記。總團下設總務、秘書、宣傳、組訓、醫務等多個小組,還組建了若干民運隊,每隊十余人。團員深入田間地頭宣傳抗日,在前線搶救傷員。

瓊崖華僑回鄉服務團總團的一系列抗日救亡活動,贏得了瓊崖抗日軍民的由衷欽佩與稱贊,也刺痛了國民黨頑固派。他們誹謗這支愛國隊伍,甚至暗中策劃迫害。1940年8月的一天,為商討國共合作、團結抗日相關事宜,符克與國民黨瓊山縣參議員、瓊山縣三區區長韋義光(中共地下黨員)一同前往國民黨瓊崖當局所在地定安縣翰林墟。誰承想,二人慘遭國民黨頑固派殺害。年僅25歲的符克,沒能親眼看見故鄉迎來光明。

遺物、遺作里的赤子丹心

符克犧牲時,女兒符曼芳尚是4歲的幼童。他留下的信件、紀念冊、相片等遺物,最初由胞弟符家寰悉心保管五十余載,直至20世紀90年代初,才全數交給符曼芳。

“我母親拿到外公寫的家書時,信件破損嚴重,是她深夜含著淚默默地將受損的信件粘好的。母親說不會讓外公的信漏掉一個字。每次看這些家書,母親總是流淚。見字如面,就像外公站在眼前跟我們說話一樣。”符克的外孫女、符曼芳之女李華影接受記者采訪時感慨道,“外公的三封家書內容涵蓋‘盡其能力貢獻于民族解放之事業’的堅定信念,對家人愧疚的懇切致歉,以及‘國家亡了,我們就要做人家的奴隸了’的救國疾呼。字字發自肺腑,如今讀來依舊令人眼眶滾燙。”

除了家書,符克還留下了一本珍貴的紀念冊,記錄了他從上海到陜北輾轉數千里探尋救國之路的印記。當時多位抗戰軍人、作家、學者被符克的愛國熱情打動,在冊子上題詞勉勵。

隨著父母年歲漸長,李華影和家人逐漸承擔了守護外公故居、傳承其精神的責任。從2024年至今,他們一直在為修繕位于文昌的符克故居奔波。李華影負責重整故居的照片墻、梳理外公符克生平圖文資料。“故居是外曾祖父安排外公和外公的胞弟趁著中學放暑假一起回鄉建的。通過修繕故居,我也一步步走進他的生平往事和精神世界。”李華影說。

符克故居保留著一張符克使用過的長書案。據符曼芳回憶,她曾聽祖母和母親講,父親符克很喜歡讀書,經常讀書到深夜。“外公在昌灑群英學堂和彰善小學讀書時,學習很勤奮。”李華影補充道。正如《瓊崖僑魂——追尋抗日英烈符克和瓊崖華僑回鄉服務團的足跡》一書記載,年少時的符克早已顯露出了家國擔當,他被選任為鄉童子團團長,帶領伙伴們站崗放哨、傳遞情報等,即便年紀尚小,他站在臺上發言也從容不怯。

讓李華影倍感慰藉的是,海南師范大學檔案館館員楊中曦在整理符克相關資料時,還發現了兩篇符克在上海國立暨南大學就讀時發表的佚文,即詩歌《故鄉》與文章《青年應有的態度和精神》。“外公的銳氣和胸懷,令我十分感動。”品讀這兩篇作品,李華影進一步理解了符克后來舍小家赴國難的抉擇。

“這兩篇作品,是我根據符曼芳老人所寫符克相關文章中的線索,在眾多數據庫中搜尋到的。在《故鄉》一詩中,符克揭露日本侵略者的野心,鼓舞、呼喚華僑歸來為守護故鄉奮斗;在《青年應有的態度和精神》一文中,他倡導青年要樸實耐勞、團結合作,更要有為國犧牲的精神。”楊中曦說,符克心憂天下的家國情懷令人感佩。

(本文參考《瓊崖僑魂——追尋抗日英烈符克和瓊崖華僑回鄉服務團的足跡》等資料)

本版圖片除署名外均為資料圖

您訪問的鏈接即將離開“海南省人民政府”門戶網站

是否繼續?

瓊公網安備 46010802000004號

瓊公網安備 46010802000004號