土地革命時(shí)期,瓊崖紅色區(qū)域不斷擴(kuò)大

紅色火種 海島燎原

1929年12月10日,陵水縣蘇維埃政府印刷的《政治大綱》扉頁(yè)。

黃振士

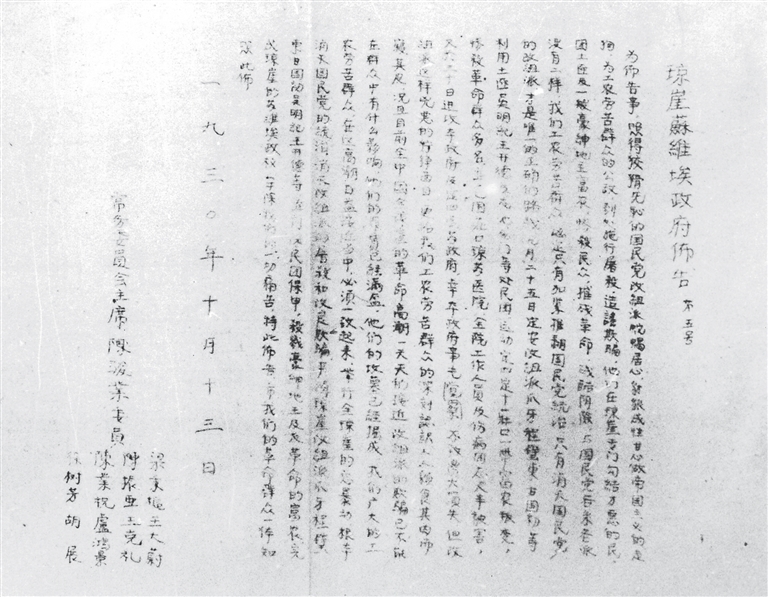

1930年10月13日發(fā)布的《瓊崖蘇維埃政府布告(第五號(hào))》。

曾昌鸞。

文\本刊特約撰稿陳立超

海南的黨組織從無(wú)到有,從小到大,經(jīng)歷了一個(gè)十分曲折的過(guò)程。在國(guó)共合作的背景下,1926年1月,國(guó)民革命軍南征收復(fù)瓊崖,一批共產(chǎn)黨和共青團(tuán)員隨即過(guò)海,在全島各地開展建黨活動(dòng)。黨組織從第一個(gè)支部開始,逐漸發(fā)展壯大,開啟了瓊崖革命的壯闊歷程。土地革命時(shí)期,瓊崖紅色區(qū)域不斷擴(kuò)大,成為全國(guó)有影響力的蘇區(qū)之一。

編者的話

為慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨一百周年,海南省測(cè)繪地理信息局聯(lián)合中共海南省委黨史研究室推出《海南紅色地圖》,內(nèi)容涵蓋海南島紅色印記、紅色娘子軍活動(dòng)示意圖、不同時(shí)期的革命活動(dòng)作戰(zhàn)示意圖,以及海南省愛(ài)國(guó)主義教育基地分布圖、海南島紅色旅游推薦路線圖等。海南周刊本期起推出“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨建黨百年——海南紅色地圖”系列報(bào)道,解讀《海南紅色地圖》背后的故事。

1

中共瓊崖特別支部的成立

在南征之際,時(shí)任廣東團(tuán)區(qū)委書記的楊善集在廣州中山堂召集準(zhǔn)備過(guò)海的100多名共產(chǎn)黨員和共青團(tuán)員開會(huì),在會(huì)上提出:“我們的任務(wù)是辦黨,公開辦國(guó)民黨、秘密辦共產(chǎn)黨,辦農(nóng)會(huì)、婦會(huì)、青、工、文教方面的組織。”過(guò)瓊以后的共產(chǎn)黨員,基本都有國(guó)民黨中央的合法頭銜。楊善集還抽調(diào)王文明、馮平等革命骨干,隨軍做政治工作,赴瓊領(lǐng)導(dǎo)從事建黨建團(tuán)的工作;通過(guò)國(guó)民黨中央農(nóng)民部先后派遣了何毅、符向一等10多名共產(chǎn)黨員和青年團(tuán)員,以農(nóng)民運(yùn)動(dòng)特派員的身份返瓊崖從事革命活動(dòng),建立農(nóng)會(huì)組織。這一大批共產(chǎn)黨員、共青團(tuán)員和革命青年骨干是當(dāng)時(shí)打開瓊崖革命新局面、創(chuàng)立黨團(tuán)組織、開展群眾革命運(yùn)動(dòng)的中堅(jiān)力量。

2月4日,這些人到瓊崖的第二天,即在海口關(guān)帝廟召開大會(huì),宣布成立中共瓊崖特別支部,羅漢任支部書記。由羅漢分配任務(wù),支部成員被派往各地分頭發(fā)展國(guó)民黨組織。返瓊開展建黨活動(dòng)的瓊籍中共黨員,牢記楊善集的教誨,在積極發(fā)展國(guó)民黨組織的同時(shí),也努力利用國(guó)共合作的政治環(huán)境,大量發(fā)展共產(chǎn)黨組織,使瓊崖的中共的力量得到了較快的發(fā)展。

2

全瓊各地黨支部紛紛建立

中共瓊崖特別支部成立后,立即以戰(zhàn)斗的姿態(tài)投入工作。共產(chǎn)黨員羅文淹擔(dān)任《瓊崖民國(guó)日?qǐng)?bào)》的社長(zhǎng)兼總編輯,陳公仁任經(jīng)理兼編輯,通過(guò)這個(gè)陣地,大造革命輿論,宣傳馬克思主義,宣傳聯(lián)俄、聯(lián)共、扶助農(nóng)工的革命政策。通過(guò)各種渠道擴(kuò)大發(fā)行革命刊物《向?qū)А贰吨袊?guó)青年》等;瓊崖也創(chuàng)辦了《路燈》《掃把》旬刊、《群眾》《環(huán)球報(bào)》和《現(xiàn)代青年》周刊等。還刊印《共產(chǎn)主義問(wèn)答》《馬克思主義入門》等革命理論圖書。

1926年,中共瓊崖特別支部以國(guó)民黨瓊崖特委的名義首先成立了瓊崖農(nóng)工商學(xué)各界聯(lián)合會(huì)。2月,廣東省農(nóng)民協(xié)會(huì)瓊崖辦事處成立;4月,海口市總工會(huì)成立,還建立了一批基層工會(huì),會(huì)員達(dá)六七千人。夏秋間,瓊崖總工會(huì)成立,各縣也開始籌建縣總工會(huì)、農(nóng)民協(xié)會(huì)籌備辦事處、婦女解放協(xié)會(huì)和學(xué)生聯(lián)合會(huì)等群眾團(tuán)體。

瓊崖特支認(rèn)真貫徹中共第四次全國(guó)代表大會(huì)的決議,在廣泛組織民族革命運(yùn)動(dòng)、工人運(yùn)動(dòng)、農(nóng)民運(yùn)動(dòng)、青年運(yùn)動(dòng)的斗爭(zhēng)中,加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)作用。中共黨團(tuán)員深入府海地區(qū)和各縣城鄉(xiāng)、機(jī)關(guān)、學(xué)校、團(tuán)體,發(fā)動(dòng)群眾,開展革命斗爭(zhēng),并發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、吸收先進(jìn)分子入黨、入團(tuán)。全瓊相繼建立起一批黨、團(tuán)基層組織。2月,中共瓊崖東路特別支部(后改為部委)、文昌縣黨支部成立;3月,瓊崖仲愷農(nóng)工學(xué)校黨支部成立。在崖縣,先是成立共產(chǎn)主義小組,同年秋,成立崖縣東南黨支部。至此,全瓊除感恩縣和昌江縣以外,11個(gè)市縣都建立了中共黨團(tuán)的基層組織。這一系列的開創(chuàng)性工作,壯大了黨的力量,為中共瓊崖地委的建立,從政治上、思想上和組織上都做了充分的準(zhǔn)備。

在合法身份的掩護(hù)下,瓊崖各地的國(guó)民黨黨部許多是由共產(chǎn)黨員直接組織成立,各級(jí)國(guó)民黨黨部的負(fù)責(zé)人也大多都由共產(chǎn)黨員擔(dān)任。

以1926年夏天的海口市黨部為例,當(dāng)時(shí)在市黨部里的委員共7個(gè)人,張難先、柯嘉予、朱潤(rùn)澤是常務(wù)委員,吳清坤、林平、張學(xué)良、吳壽英是執(zhí)行委員。7人中,除張學(xué)良是死硬的國(guó)民黨右派外,其他6人基本是共產(chǎn)黨員或國(guó)民黨左派人士。

具體到瓊崖各縣國(guó)民黨黨部,被共產(chǎn)黨員把持的情況更加普遍,當(dāng)時(shí)瓊東縣黨部就是由共產(chǎn)黨員郭儒灝創(chuàng)建的,其工作中心也是以發(fā)展共產(chǎn)黨員為主。郭儒灝后來(lái)回憶:“我們名義上發(fā)展國(guó)民黨,實(shí)際上是發(fā)展共產(chǎn)黨員,成立共產(chǎn)黨黨組、支部,在工、青、婦各種組織中發(fā)展共產(chǎn)黨員,作為骨干力量。不少國(guó)民黨員也就是共產(chǎn)黨員,國(guó)民黨各個(gè)區(qū)部、區(qū)分部實(shí)際是我們共產(chǎn)黨員所掌握。”此外,在瓊山、文昌、樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧、定安、崖縣、澄邁、臨高、儋縣等縣的國(guó)民黨組織也由共產(chǎn)黨員發(fā)起成立,其黨部控制權(quán)掌握在共產(chǎn)黨員手中。

3

革命大潮中的學(xué)生支部

在府海地區(qū),廣東省立第六師范學(xué)校是中共瓊崖早期組織活動(dòng)最為活躍的地方。中共瓊崖特別支部派遣羅文淹到第六師范學(xué)校任訓(xùn)育主任,陳垂斌任第六師范學(xué)校教務(wù)主任,陳公仁、陳文晃、周漢光、吳亞衣、云石天、洪鐘等均系瓊崖特別支部派到第六師范學(xué)校的教員,他們以教員的身份在校內(nèi)積極開展革命活動(dòng)。

羅文淹、陳垂斌首先發(fā)動(dòng)進(jìn)步青年學(xué)生鄭景琛、魏宗舟、李泮標(biāo)、韓托夫(韓財(cái)元)、蘇漢亭等,組織改選第六師范學(xué)生會(huì)。此后,他們又以出版墻報(bào)和學(xué)生會(huì)刊等形式宣傳革命道理和報(bào)道革命重要消息并請(qǐng)楊善集、王文明、許俠夫等到學(xué)校作政治報(bào)告,用革命理論和愛(ài)國(guó)思想教育青年學(xué)生,激發(fā)學(xué)生們的愛(ài)國(guó)熱情,傳播馬列主義革命道理,使許多青年學(xué)生和進(jìn)步的知識(shí)分子接受了革命思想。

3月8日,第六師范學(xué)生鄭景琛、魏宗舟、韓托夫、陳祖憲、符國(guó)光、李泮標(biāo)、蘇漢亭等,被吸收加入中國(guó)共產(chǎn)黨,成立了府海地區(qū)第一個(gè)基層黨組織——廣東省立第六師范學(xué)校黨團(tuán)支部,陳垂斌任書記,支部成員陳垂斌、韓托夫、梁慧貞、鐘慧英、邢慧覺(jué)等。

在第六師范學(xué)校黨團(tuán)支部的影響和帶動(dòng)下,府海各中學(xué)的黨團(tuán)組織迅速發(fā)展起來(lái)。《中國(guó)共產(chǎn)黨海口歷史》第一卷記載:至年底,除了廣東省立第六師范學(xué)校外,瓊海中學(xué)、瓊山中學(xué)、瓊崖公學(xué)、環(huán)海中學(xué)等都建立黨團(tuán)支部,每校有黨員二三十人,團(tuán)員更多些,省立第六師范的每個(gè)班都建立了黨團(tuán)支部。各校黨團(tuán)支部經(jīng)常開展各種活動(dòng),府城各中學(xué)成為學(xué)生運(yùn)動(dòng)的中心。

4

第一個(gè)黎族支部書記

黎族共產(chǎn)黨員黃振士被瓊崖特支委派到陵水開展建黨工作,他與1925年黨組織從廣州派回陵水縣工作的共產(chǎn)黨員陳貴清取得聯(lián)系。此時(shí),中共廣東區(qū)委又派鄭家齊、王克兆和吳瑞延3人到陵水縣協(xié)助黃振士開展工作。黃振士和陳貴清等先后在陵水城鄉(xiāng)秘密吸收了工人鄭有造、農(nóng)民吳文道等8人為共產(chǎn)黨員。陵水的共產(chǎn)黨員由5人發(fā)展到13人。

1926年2月28日,在陵城鎮(zhèn)陳貴清家的小樓上,由黃振士主持召開了中共陵水縣第一次全體黨員會(huì)議,成立了中共陵水縣小組。會(huì)上,大家一致推選黃振士為陵水縣黨小組組長(zhǎng),陳貴清為副組長(zhǎng)。會(huì)議通過(guò)了在陵水縣開展工農(nóng)運(yùn)動(dòng)的決議,明確陵水黨組織建立初期的主要任務(wù)是開展工、農(nóng)、青、婦、學(xué)運(yùn)動(dòng),以及發(fā)展黨的基層組織。5月,中共陵水縣小組改名為中共陵水縣支部,黃振士任書記。6月,中共瓊崖地委成立后,陵水黨支部隸屬瓊崖地委領(lǐng)導(dǎo)。黃振士也成為第一個(gè)黎族的黨支部書記。據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨陵水歷史》第一卷記載,“至11月,陵水縣的共產(chǎn)黨員發(fā)展到40多人。”

5

瓊崖蘇區(qū)的中心——樂(lè)四區(qū)

1927年瓊崖四二二事變后,中共瓊崖地委改為特委,遷移到樂(lè)會(huì)縣第四區(qū),組織發(fā)動(dòng)瓊崖起義。樂(lè)會(huì)四區(qū)成為瓊崖特委的駐地,至1928年1月,以樂(lè)四區(qū)為中心的革命根據(jù)地初具規(guī)模,黨的基層組織和農(nóng)會(huì)、婦女會(huì)普遍成立。樂(lè)四區(qū)蘇維埃政府有效開展各項(xiàng)工作,中共瓊崖特委認(rèn)為“區(qū)蘇維埃最有成績(jī)者,為樂(lè)會(huì)第四區(qū)”。

在此基礎(chǔ)上,樂(lè)四區(qū)積極開展土地革命。1928年1月,在瓊崖特委和樂(lè)會(huì)縣委的領(lǐng)導(dǎo)下,樂(lè)四區(qū)進(jìn)行的土地革命,從一般的暴動(dòng),燒田契,斗土豪,發(fā)展到分配土地階段,區(qū)農(nóng)民代表大會(huì)通過(guò)了《土地問(wèn)題的臨時(shí)辦法》。它基本上遵循了八七會(huì)議所提出的土地革命精神,又結(jié)合了當(dāng)?shù)貙?shí)際,反映了農(nóng)民特別是貧雇農(nóng)的土地要求;不提“沒(méi)收一切土地”,而是提“沒(méi)收一切地主土地及公田”,抓住了封建土地所有制中地主與農(nóng)民的這個(gè)主要矛盾;對(duì)地主家屬,酌情留給耕種的土地,采取了給出路的政策;保留了自耕農(nóng)的土地,使其利益不受侵犯。這就為革命根據(jù)地的鞏固和武裝斗爭(zhēng)的繼續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

以樂(lè)四區(qū)為中心,全瓊各地的起義武裝鞏固起義成果,使得紅色區(qū)域不斷擴(kuò)大,西路、中路和東路紅軍主動(dòng)出擊打擊反動(dòng)勢(shì)力,不斷擴(kuò)大瓊崖蘇區(qū)的范圍。至1928年2月,東路紅軍有600余人,分駐在樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧、陵水;中路紅軍有300余人,分駐在瓊山、文昌;西路紅軍有400余人,駐在澄邁。1928年8月12日,全瓊第一次工農(nóng)兵代表大會(huì)在樂(lè)四區(qū)的高朗村舉行,大會(huì)宣布成立瓊崖蘇維埃政府,一致選舉王文明為主席。瓊崖蘇維埃政府成立后,頒布了臨時(shí)土地法、蘇維埃組織法、保護(hù)工商業(yè)條例等一系列法令、條例。

6

參加中華第一次蘇維埃代表大會(huì)

1930年夏,土地革命在全國(guó)如火如荼展開,蘇維埃政權(quán)在全國(guó)各個(gè)革命根據(jù)地紛紛建立并逐漸壯大起來(lái)。

瓊崖也迎來(lái)了第二次土地革命高潮,特委書記馮白駒領(lǐng)導(dǎo)全瓊軍民發(fā)動(dòng)“紅五月”攻勢(shì),先后攻克定安縣城、陵水縣城。在瓊東縣的紅軍和赤衛(wèi)隊(duì)用“蒸豬”和“壁圍”的戰(zhàn)法,先后摧毀了平坦、沙溪、何魯、汪洋等地的炮樓碉堡,繳獲一批槍支彈藥。在定安縣的紅軍先后攻打了新市、居丁、仙溝等地的反動(dòng)民團(tuán)和駐守黃竹墟的國(guó)民黨海軍陸戰(zhàn)隊(duì)。紅四連在萬(wàn)寧、樂(lè)會(huì)兩縣攻克了10多個(gè)民團(tuán)據(jù)點(diǎn)。紅軍獨(dú)立團(tuán)副團(tuán)長(zhǎng)王文宇和紅二營(yíng)營(yíng)長(zhǎng)吳多慶率領(lǐng)紅二營(yíng)200余人,從母瑞山開赴瓊崖西部的瓊山、澄邁交界的山區(qū)開展斗爭(zhēng),擴(kuò)大紅軍隊(duì)伍,恢復(fù)了羊山革命根據(jù)地,并進(jìn)軍澄邁縣坡尾、西昌等地,打擊民團(tuán),發(fā)動(dòng)群眾,恢復(fù)和發(fā)展了坡尾、西昌根據(jù)地。

在一系列的攻勢(shì)下,全瓊的紅色區(qū)域比1928年擴(kuò)大,不僅恢復(fù)了第一次土地革命高潮時(shí)的樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧、瓊東、瓊山、文昌、陵水、定安、澄邁等縣蘇區(qū),而且開辟了臨高、崖縣等一些新蘇區(qū)。紅軍力量迅速發(fā)展壯大,1930年9月,中國(guó)工農(nóng)紅軍第二獨(dú)立師在瓊崖正式成立,全師共分為3個(gè)團(tuán)。紅一團(tuán)積極活動(dòng)于瓊東、定安一帶,打擊敵人,鞏固與擴(kuò)大母瑞山和瓊東革命根據(jù)地;紅二團(tuán)以瓊山縣羊山革命根據(jù)地為基地,活動(dòng)于瓊山、澄邁、臨高等地區(qū),打擊敵人,發(fā)展紅軍,建立蘇維埃政權(quán);紅三團(tuán)以萬(wàn)寧六連嶺為基地,活動(dòng)于樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧、陵水地區(qū),殲滅樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧縣交界地區(qū)的下瑯坡、祿馬、中興等據(jù)點(diǎn)的敵人,進(jìn)一步鞏固與發(fā)展樂(lè)萬(wàn)蘇區(qū)。

至1931年底,瓊崖東路的樂(lè)會(huì)、萬(wàn)寧革命根據(jù)地,幾乎連成一片;中路的瓊東、定安革命根據(jù)地也基本連成一片;西路的澄邁、瓊山西部革命根據(jù)地,也已打通了聯(lián)系。整個(gè)瓊崖革命根據(jù)地,包括崖縣、陵水、萬(wàn)寧、樂(lè)會(huì)、瓊東、定安、文昌、瓊山、澄邁、臨高、儋縣等11個(gè)縣的部分地區(qū),人口已超過(guò)100萬(wàn)。

在全國(guó)蘇區(qū)發(fā)展的大背景下,1931年11月7日,中華蘇維埃第一次全國(guó)代表大會(huì)于在江西瑞金的葉坪村開幕。瓊崖蘇區(qū)雖然距離瑞金十分遙遠(yuǎn),但為了參加這次會(huì)議,特委派出瓊崖蘇維埃政府常委曾昌鸞出席。曾昌鸞秋季從瓊崖出發(fā),化妝前行,一路北上,沖過(guò)敵人的重重封鎖,終于在1931年的10月底到達(dá)中央蘇區(qū),得到朱德、毛澤東等同志的親切接見(jiàn)和指示。曾昌鸞返回瓊崖后,由于瓊崖第二次反“圍剿”斗爭(zhēng)失利,他跟隨馮白駒走上母瑞山。1933年1月,馮白駒決定派少數(shù)同志分批下山,到各地聯(lián)系和了解情況,馮裕深(團(tuán)特委書記)和曾昌鸞奉命突圍下山,在前往瓊山途中,遭反動(dòng)民團(tuán)襲擊,曾昌鸞被捕后英勇就義。

7

瓊崖紅軍行營(yíng)指揮部的斗爭(zhēng)

1931年春,中共瓊崖特委召開第二次擴(kuò)大會(huì)議,會(huì)議決定開辟瓊山縣六區(qū)“飛地”(即現(xiàn)在屯昌縣的大部分地區(qū)),把紅二團(tuán)活動(dòng)的西路和紅一團(tuán)活動(dòng)的東路聯(lián)系起來(lái),從楓木、烏坡向現(xiàn)在的瓊中縣營(yíng)根一帶深入發(fā)展,建立山區(qū)中心革命根據(jù)地。因?yàn)槟抢镉悬h的地下組織,群眾基礎(chǔ)較好,敵人統(tǒng)治力量薄弱,地方遼闊,回旋余地大,具備了開辟根據(jù)地的有利條件。為此,瓊崖特委和瓊崖工農(nóng)紅軍獨(dú)立師決定成立瓊崖紅軍行營(yíng)指揮部。以警衛(wèi)營(yíng)為基礎(chǔ),從一、二、三團(tuán)各抽調(diào)一個(gè)連,共約300人左右,組成瓊崖工農(nóng)紅軍行營(yíng)。

行營(yíng)指揮部首先組織攻打駐在南圮村的國(guó)民黨新興鄉(xiāng)公所。國(guó)民黨公所人員聞悉,紛紛逃往府城和海口市。

驅(qū)逐新興的敵人之后,行營(yíng)又去收拾了人民恨之入骨的土匪“五公子”(即李啟光、李啟吉、李啟忠、李啟芳、李啟發(fā)五兄弟)。附近鄉(xiāng)村的群眾看到我共產(chǎn)黨軍隊(duì)打國(guó)民黨反動(dòng)派,又清除土匪,為人民除害,非常感謝紅軍,說(shuō)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的軍隊(duì)真是好,從此行營(yíng)聲威大振。指揮部趁此機(jī)會(huì),派出部隊(duì),深入農(nóng)村,發(fā)動(dòng)群眾挑選骨干,建立瓊六區(qū)蘇維埃政府和農(nóng)民協(xié)會(huì)。1931年冬,行營(yíng)紅軍開進(jìn)了加訓(xùn)村一帶,把尖石嶺山洞設(shè)為指揮部,辦起學(xué)校,組織進(jìn)步青年學(xué)習(xí)。紅軍戰(zhàn)士在山洞前100多平方米的草地上出操上課。自此,尖石嶺山洞便被群眾稱為“紅軍洞”。

1932年秋,國(guó)民黨陳漢光部隊(duì)進(jìn)攻東定、樂(lè)萬(wàn)革命根據(jù)地。行營(yíng)紅軍和獨(dú)立師師部失去聯(lián)系,糧彈供給中斷,瓊六區(qū)蘇維埃政府籌錢籌糧支持部隊(duì)。但由于瓊六蘇區(qū)是新建的,物質(zhì)基礎(chǔ)較差,不能長(zhǎng)久支持行營(yíng)紅軍。澄邁縣、瓊山縣國(guó)民黨政府集中反動(dòng)民團(tuán)配合國(guó)民黨1個(gè)營(yíng)的正規(guī)軍隊(duì),向行營(yíng)紅軍進(jìn)攻。行營(yíng)部隊(duì)退回南古嶺、南坤一帶,與紅二團(tuán)聯(lián)系的交通路線被切斷了,被迫向七指嶺方面進(jìn)發(fā),找紅三團(tuán),但途中又被國(guó)民黨軍截?cái)唷S谑牵南驑?lè)會(huì)八區(qū)往樂(lè)會(huì)四區(qū)方向前進(jìn)。至1932年冬末,行營(yíng)紅軍回到樂(lè)四區(qū)時(shí),只有200余人,由紅三團(tuán)收編,行營(yíng)到此宣告結(jié)束。行營(yíng)雖然解散了,但是這支隊(duì)伍轉(zhuǎn)戰(zhàn)千里,沿途宣傳群眾,開辟新區(qū),建立政權(quán),播下了革命的種子,是土地革命時(shí)期瓊崖特委擴(kuò)大紅色區(qū)域的壯舉。

本版圖片均由 陳立超 提供

相關(guān)稿件