瓊中創(chuàng)新鄉(xiāng)村治污PPP模式呵護(hù)綠水青山

瓊中創(chuàng)新鄉(xiāng)村治污PPP模式呵護(hù)綠水青山

一盆臟水的綠色旅行

■ 海南日報記者 郭暢

洗完菜后,瓊中黎族苗族自治縣灣嶺鎮(zhèn)水央村村民王強(qiáng)將一盆臟水倒進(jìn)了自家院子里的排水池。“這盆臟水最終會變成清水,通過200米外的一條小河溝流入田地。走,領(lǐng)你們?nèi)タ纯?”王強(qiáng)說。

王強(qiáng)穿著一雙拖鞋邊帶路邊比劃著說:“過去,這條路污水橫流,臭氣熏天,要捏著鼻子、穿著雨鞋小跑過去。去年底,村里建成人工濕地污水處理工程,徹底變了樣。”

今天上午,記者了解到,王強(qiáng)所說的“人工濕地”,是海南省首個縣域農(nóng)村生活污水處理捆綁政府和社會資本合作(PPP模式)項(xiàng)目。項(xiàng)目落戶瓊中后,通過模式創(chuàng)新,探索解決農(nóng)村污水處理項(xiàng)目資金缺乏、收益率低以及可持續(xù)等問題。

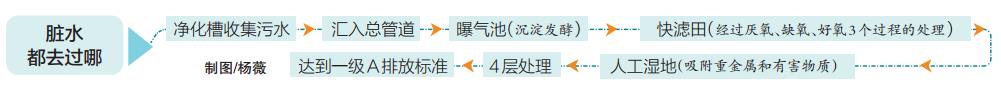

王強(qiáng)潑出去的一盆臟水,是怎樣被“洗凈”的呢?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王鐘靈介紹,他們在村民各家后院的水泥地下安裝了一個無動力高效一體化凈化槽,凈化槽將污水以戶收集,經(jīng)過初步處理,然后匯入總管道。

王強(qiáng)家門前的小花園,種滿了美人蕉、菖蒲等植物,而在地下,污水開啟了一段“綠色旅行”。污水通過曝氣池、快濾田、人工濕地,最后經(jīng)過濕地下面的大鵝卵石、大活性炭、小活性炭、小碎石4層處理,最終達(dá)到一級A排放標(biāo)準(zhǔn)。

“水央村全自動控制的人工濕地污水處理系統(tǒng)每天可處理10噸污水,能保證村內(nèi)居民日常污水100%處理。”王鐘靈說,事實(shí)上,污水處理系統(tǒng)還常常“吃不飽”。

不僅僅是水央村,通過PPP模式,瓊中計(jì)劃用3年時間,在全縣建設(shè)14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)場污水處理工程、544個富美鄉(xiāng)村污水處理工程。目前,瓊中已建成142個富美鄉(xiāng)村污水處理工程,年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)250個富美鄉(xiāng)村污水處理工程的建設(shè)目標(biāo)。

瓊中縣委書記孫喆說,瓊中將污水處理和自來水供給打包運(yùn)營,設(shè)計(jì)完善項(xiàng)目模式,試圖實(shí)現(xiàn)“居民+市場(企業(yè))+政府”共贏的初衷。采用PPP模式,不僅是為了解決公共部門的財政緊張,更重要的是借助社會資本的專業(yè)和創(chuàng)新,來提高公共產(chǎn)品的供給效率。

王強(qiáng)和瓊中山區(qū)的老百姓,可能都不懂PPP模式是什么,但群眾看到了科技帶來的新變化,看到了生活環(huán)境的不斷改善,也看到了政府守護(hù)綠水青山的智慧和決心。

(海南日報營根8月27日電)