2025-11-05 09:34

來源: 海南日報

2025-11-05 09:34

來源: 海南日報

年產氣量超45億立方米“深海一號”系我國產量最大的海上氣田

大國,深海,重器

正在作業的“四星連珠”油氣生產平臺。(中國海油供圖)

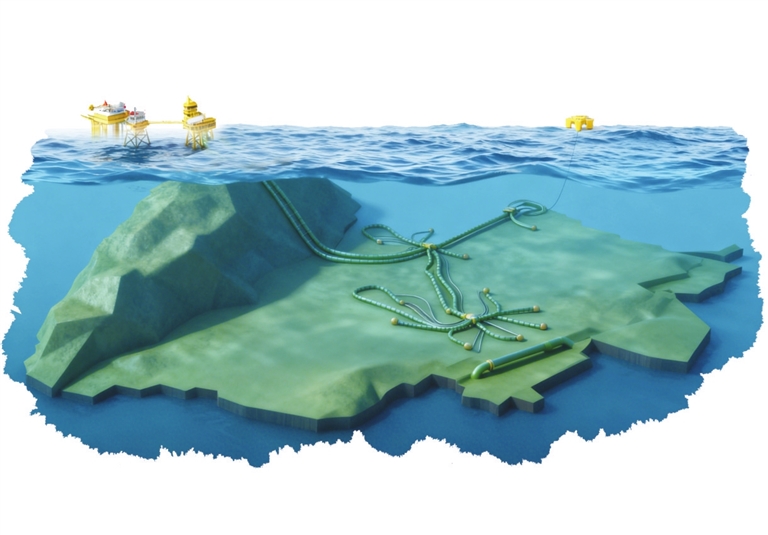

“深海一號”二期項目生產設施示意圖。(中國海油供圖)AI圖/張昕

海南日報全媒體記者 王迎春

在海南島東南海域的碧波之間,一座地理距離跨越170千米的超大規模深水油氣生產處理設施集群正日夜不停地運轉。“深海一號”——這個中國目前天然氣產量最大的海上氣田,通過浮式平臺、導管架平臺群、陸岸終端、水下生產系統和海底管網組成的龐大網絡,將千米水深下的清潔能源,輸送至海南自貿港和粵港澳大灣區的千家萬戶。

時間回到今年6月25日,隨著二期項目最后一口生產井成功開井并穩產,“深海一號”大氣田所有23口水下氣井全部“上崗”,項目實現全面投產,日產氣量可達1500萬立方米,不僅是國內海上氣田產能之最,更標志著我國在深海油氣規模化開發道路上邁出了關鍵一步。

“全面投產后,‘深海一號’年產氣量超45億立方米。”中國海油海南分公司陵水崖城作業公司總經理李勁松介紹,這些來自1500米深海的清潔能源,可以通過香港、三亞、珠海等地的陸岸終端進入全國天然氣管網,惠及工業及民生領域。

不僅是產量上的“巨人”,“深海一號”二期項目更是技術上的“極限挑戰者”。其開發建設面臨極端地質條件——地層最高溫度達到138攝氏度,地層最大壓力超69兆帕,相當于家用高壓鍋工作壓力的1000倍。在這樣的環境下,海上建井和水下生產系統搭建面臨巨大技術挑戰。“深海一號”大氣田也成為我國迄今為止自主開發建設的作業水深最深、地層溫壓最高、勘探開發難度最大的深水氣田。

“二期項目傳承一期積累的深水開發經驗,突破了多項‘卡脖子’技術。”中國海油海南分公司工程建設中心相關負責人喻發令介紹。從勘探發現到最終建成,“深海一號”二期項目開發建設歷時9年。面對“深水、深層、高溫、高壓”四大難題疊加的極限挑戰,中國海油牽頭開展關鍵核心技術攻關,形成7項世界首創技術,填補多項國內技術空白。

其中采用的“水下生產系統+淺水導管架平臺+深水半潛式平臺遠程操控系統”開發模式,屬業內首創。這個模式分南、北、東3個井區進行開發,部署12口水下氣井,新建1座導管架平臺、1套水下生產系統、5條海底管道和5條深水臍帶纜,構建起地理距離跨度超過170千米、作業水深跨度超過1500米的超大規模深水油氣生產處理設施集群,仿佛在蔚藍深處織就一張流動的能源之網。

此外,二期項目還將已有近30年歷史的淺水氣田設施升級為“四星連珠”油氣生產平臺,在海面上形成如四個鋼鐵巨人手挽手的壯觀景象,在波濤間搭起一座貫穿深藍與淺灘的能源立交。它們兼具天然氣加工、淺水鉆井、深水流動性保障及跨區域輸氣調配功能,成為我國南部海域首個“深淺協同”的油氣傳輸樞紐。

見證著中國深水開發能力的全面躍升,“深海一號”大氣田兩期項目搭建起的設施集群和技術體系,未來有望帶動寶島21-1等深水復雜油氣藏的高效開發,進一步加大海洋油氣對國內能源供給的支持保障力度,為我國能源結構轉型和綠色低碳發展貢獻更多價值。

(海南日報椰林11月4日電)

產量“巨人”

日產氣量可達

1500萬立方米

年產氣量超過

45億立方米

是我國產量最大的海上氣田

清潔能源輸往

海南自貿港

粵港澳大灣區

能源之網

浮式平臺

導管架平臺群

陸岸終端

水下生產系統

海底管網

構成超大規模油氣生產設施集群

地理距離跨度超170千米

“深海一號”大氣田

我國自主開發建設的

作業水深最深

地層溫壓最高

勘探開發難度最大的深水氣田

您訪問的鏈接即將離開“海南省人民政府”門戶網站

是否繼續?

版權所有@海南省人民政府網 中文域名:海南省人民政府.政務

主辦:海南省人民政府辦公廳

運行維護:海南省人民政府網站運行管理中心

政府網站標識碼:4600000001 瓊公網安備 46010802000004號