1989年7月1日,孫惠公同志在三亞市委為他舉行的五十年黨齡頒證大會上留影。(資料圖片)

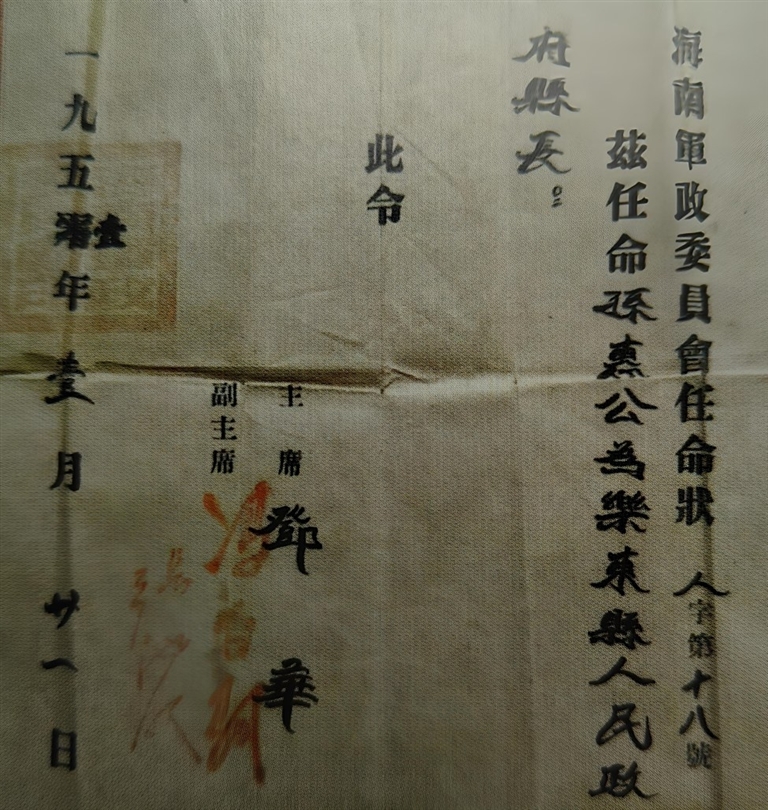

1951年1月,孫惠公同志出任樂東縣人民政府縣長。這是海南軍政委員會的任命狀。

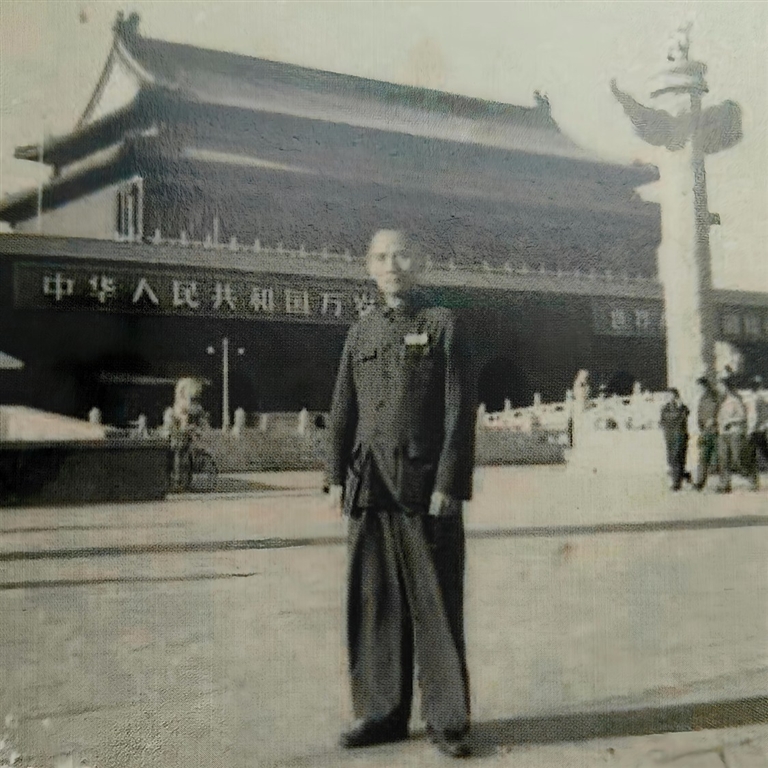

孫惠公同志在北京天安門前。(資料圖片)

這是海南解放后重建的孫惠公同志故居。

孫令凌

1945年初的一天中午,海南島西南部的感恩縣(今東方市)王外山下,激烈的槍炮聲響徹山谷。日軍百余人多次瘋狂進攻,均被瓊崖抗日獨立總隊第二支隊的戰士們一次次擊退。戰士們依托山區有利地形英勇作戰,堅守陣地,寸步不讓。

激戰中,4架日軍飛機突然飛臨戰場,對我軍陣地實施轟炸掃射。硝煙彌漫間,一枚炸彈擊中附近的我軍兵工廠,廠長不幸壯烈犧牲。

兵工廠是戰場彈藥供應的生命線,廠長更是核心。為保障軍火源源不斷送往前線,正在指揮作戰的支隊長符振中與政委符榮鼎短暫商議后,對身旁時任第二支隊副官的孫惠公下令:“現在任命你兼任兵工廠廠長,你馬上到職開展工作。”

兵工廠設在戰場附近的山坳里,孫惠公奉命即刻趕到。說是兵工廠,其實就是兩間草棚。廠里的幾十名戰士在孫惠公指揮下迅速恢復工作,有的在草棚內忙碌,有的在大樹下作業,鐵錘聲、風箱聲此起彼伏。不遠處槍炮的轟隆聲,更加快了戰士們趕制武器彈藥的速度。

戰場上,戰友們的子彈消耗極快,急需補充。因彈殼匱乏,孫惠公親自帶領兵工廠戰士與支前民兵,冒著槍林彈雨穿梭在敵我交織的戰場前沿搜尋彈殼。槍聲呼嘯、炮火連天中,他們時而弓腰奔跑,時而匍匐爬行,仔細撿拾每位戰友身旁的彈殼,生怕漏掉一枚,隨即火速送回兵工廠。

彈殼由兵工廠換上底火、裝好藥、安好彈頭,又馬上送到前線作戰的戰友們手中。他們的口號是“當天的彈殼當天裝”,絕不因子彈耽誤戰友們的戰斗。敵人的子彈從身邊呼嘯而過,他們全然不顧,將生死置之度外。

在源源不斷的彈藥支持下,我軍戰士奮勇殺敵,日軍久攻不下,最終潰不成軍、倉皇逃竄。

戰場稍歇,孫惠公立即帶隊打掃戰場。除了清理我方陣地,還冒險深入剛撤退的日軍陣地,在可能埋有地雷的區域搜集敵槍彈殼。當天,日軍飛機在王外山投下的8枚炸彈中,有1枚未爆炸,被孫惠公等人抬回了兵工廠。

戰斗結束,兵工廠卻未曾停歇。孫惠公帶領同志們夜以繼日維修槍炮、趕制彈藥。因原料短缺,他找到縣委書記陳克文,通過縣委發動王外、黑眉嶺、霸王嶺等根據地的民兵與群眾,沿山脈交通線挑運破銅廢鐵等可用物資,全力保障生產。

兵工廠分為機修組、翻砂組、木工組、白鐵組等部門。設備也很簡單,有小風箱、手搖鉆床、鉗子、鐵錘等工具。熔鐵的熔爐是用鐵鍋和臉盆(里面砌上泥土)做成的,用來鑄手榴彈彈殼、子彈彈殼,鑄地雷、造槍支。經過不懈鉆研,兵工廠不僅能修理常規槍械,還能制造步槍、手槍,組裝維修重機槍等重型武器,更能生產子彈、手榴彈、迫擊炮彈、地雷與炸藥包。

面對那枚未爆炸的日軍炸彈,孫惠公思考,如何把里面炸藥取出來。他知道拆卸炸彈是件危險工作,萬一爆炸,就會有生命危險。

此時,機修組班長黃帝積主動請纓:“我有拆雷經驗,讓我來!” 這位20歲出頭的梅山老鄉,是孫惠公的同鄉。孫惠公叮囑道:“帝積,這是拆炸彈,比修槍危險百倍。” 黃帝積堅定回應:“四兄(梅山人對孫惠公的尊稱),我是共產黨員,危險任務就該沖在前!再說戰友們還等著子彈呢!”

說罷,黃帝積立即著手拆卸,孫惠公在旁協助,其他戰士則撤至200米外待命。兩人屏息凝神,小心翼翼地扭螺絲、卸信管,緊張得滿身大汗。“拆成了!我們有炸藥了!” 當最后一個部件卸下,兩人激動得跳了起來。遠處的戰士們紛紛圍攏過來,與他們緊緊相擁,喜悅的歡呼聲在山谷中久久回蕩。這次成功拆卸炸彈不僅獲取了炸藥,更讓兵工廠掌握了炸彈構造原理,培養出一批專業拆卸手。此后,只要群眾發現廢棄炸彈、水雷,兵工廠都會及時前往拆卸取藥。

孫惠公任廠長期間,兵工廠還從梅山根據地請來民間造炸藥師傅,用土法生產大量炸藥,保障了第二支隊三個大隊、九個中隊及一個別動隊的全部彈藥供應。

日軍多次掃蕩王外根據地,一到山口便觸雷被炸,再遭我軍火力痛擊,最終只能倉皇撤退。載入海南黨史的“王外保衛戰” 勝利,離不開第二支隊兵工廠全體指戰員的重大貢獻。

后來,孫惠公從瓊崖縱隊轉任中共崖縣縣委書記、樂東縣縣長。他將在兵工廠習得的造雷技術用于實戰,培訓指導地方部隊與民兵制造地雷,在解放樂東縣城、攻打崖城監獄、九所戰斗等戰役中,均發揮了關鍵作用。

您訪問的鏈接即將離開“海南省人民政府”門戶網站

是否繼續?

瓊公網安備 46010802000004號

瓊公網安備 46010802000004號