“堅持內線,挺出外線”,瓊崖抗日根據地不斷擴大

烽火硝煙歲月稠

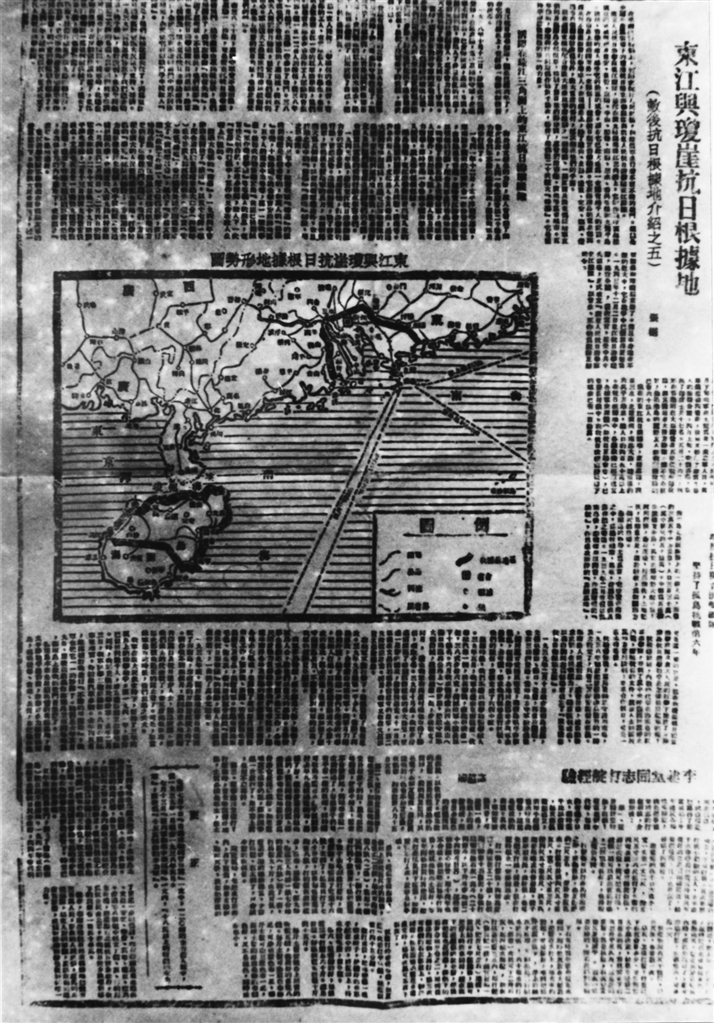

1944年8月1日,《解放日報》用整版篇幅介紹了東江與瓊崖抗日根據地。圖為該版報紙的影印件。 陳立超 供圖

文\本刊特約撰稿 陳立超

1939年日軍侵瓊后,瓊崖紅軍改編為瓊崖抗日獨立隊,后又改為抗日獨立總隊、縱隊,從最初的300多人發展到抗戰結束時的7000多人。在和日偽頑等勢力的不斷戰斗中,瓊崖特委帶領人民武裝克服各種困難,不斷從日軍手中解放大片領土。至日軍投降前夕,瓊崖解放區占全瓊土地的60%,解放區人口達100余萬。

瓊崖抗日根據地的壯大

1941年,瓊崖特委、總隊部領導機關轉移到瓊文根據地后,決定將第二支隊調回瓊文,集中一、二支隊力量,進行抗日反頑斗爭,鞏固瓊文抗日根據地,發展全瓊的抗戰形勢。由于一、二支隊集中在瓊文抗日根據地,全瓊其他地區抗日武裝力量比較薄弱,為了推動全瓊各地抗日形勢的發展,特委先后組建了第三支隊和第四支隊,開辟瓊東南和瓊西的抗日根據地。

由原瓊崖獨立總隊第四大隊和兩個儋縣地方游擊中隊合編為第三支隊。第三支隊從1941年夏天開始,繞道經昌江、感恩、樂東、崖縣、陵水、保亭往萬寧,先后在崖縣的高峰,陵水、保亭邊界的響水和保亭縣八村等地同日頑作戰多次,沖破日頑的重重阻攔,克服了種種困難,終于到達保亭七弓鄉,在總隊參謀長李振亞派來部隊的接應之下,于1942年初到達萬寧縣六連嶺抗日根據地。

第二支隊從瓊西轉移后,瓊西的澄邁、臨高、儋縣等地區抗日形勢發展困難。為適應抗戰形勢的發展,恢復向瓊西發展的戰略布局。1942年2月,特委決定以澄邁為中心,依靠澄邁、臨高、儋縣黨政領導的地方部隊為基礎,并發動群眾參軍擴充組成第四支隊。1942年6月,第四支隊正式成立,支隊部駐在澄邁縣。《瓊崖縱隊史》記載“第四支隊從一九四二年三月至一九四三年三月,組建后的一年時間內,多次執行作戰任務,給予敵人打擊,消耗了敵人的軍事力量,有力地發展了瓊西地區的抗戰形勢,鞏固和發展了西區抗日游擊根據地和游擊區,使瓊西地區的抗日力量適應全瓊抗日戰爭的平衡發展,為實現向西發展的戰略意圖和后來創建五指山區革命根據地創造了有利條件。”

特委在內洞山的艱苦斗爭

內洞山位于定安縣東南部,與母瑞山山脈相連,遙相呼應。這里群峰連亙,開展游擊戰爭有迂回之余地。抗日戰爭時期,定安縣委在內洞山周圍建立起遠東鄉、崇義鄉抗日民主政權及嶺口鄉黨總支、大路鎮黨總支等。1942年冬,瓊崖抗日獨立總隊副隊長莊田奉特委之命,率領總隊部警衛連挺進內洞山。為了開辟內洞山抗日根據地,1943年4月初,瓊崖特委副書記林李明帶領特委機關、新聞電臺和《抗日新聞》社從瓊(山)文(昌)地區遷進內洞山,特委機關駐在五丈嶺。5月,以活動在定安縣的挺進大隊為基礎,瓊崖特委調第二支隊第一大隊和瓊山縣基干隊組成第五支隊。

日軍偵探到了中共瓊崖特委建立內洞山抗日根據地的動向,于是加強對內洞山的圍困,他們在內洞山周圍建了十幾座炮樓,利用炮樓對根據地進行監控。同時,日軍對內洞山地區的“掃蕩”十分頻繁,經常向特委和支隊部駐地五丈嶺炮擊,派飛機進行狂轟濫炸,內洞山時常籠罩在滾滾的炮火硝煙之中。第五支隊還面臨缺糧、患病、受傷、缺藥等困難,不少戰士因傷病(痢疾)得不到及時治療而犧牲。在這種情況下,支隊戰士和特委機關人員化整為零,以小組為單位疏散,展開游擊戰,碰到有利戰機再集中兵力行動。

為支持瓊崖特委和第五支隊的抗日斗爭,在艱苦的環境中,定安縣的人民群眾紛紛挺身而出,為抗日斗爭提供各種掩護和支援。1943年秋天,第五支隊第一大隊奉命到萬寧配合第三支隊進行反“蠶食”斗爭,第三大隊繼續留在內洞山堅持游擊戰。鑒于環境日趨惡劣,特委放棄在內洞山建立抗日中心根據地的打算,取消第五支隊建制,在萬寧的第一大隊編入第三支隊建制。雖然由于客觀條件限制和瓊崖特委工作重心調整,建立內洞山抗日根據地的目標沒有完全實現,但廣大共產黨員經受住了日軍“蠶食”“掃蕩”的嚴酷考驗,為迎接抗戰的最后勝利打下了基礎。

“堅持內線,挺出外線”

1943年1月,鑒于日軍對我抗日根據地進行殘酷的“掃蕩”,為了保存與發展自己,瓊崖特委決定改變斗爭策略,于1月7日發出反“蠶食”斗爭的再三指示,在軍事斗爭上,決定實行“堅持內線,挺出外線”的策略。除留下一小部分兵力堅持在內線斗爭,牽制住日偽軍外,各支隊主力挺出外線,攻擊敵人防守薄弱的地區,伺機開辟新的抗日根據地。第一支隊主力向瓊山縣西和澄邁挺進,與第四支隊配合,鞏固與擴大瓊西抗日根據地;第二支隊主力向瓊東、定安縣挺進,同原在定安縣活動的挺進隊及原在樂萬地區的第三支隊匯合,開展斗爭,擴大瓊東南抗日根據地。特委領導機關轉移到文昌縣的昌灑,總隊部和政府機關轉移到瓊山縣演豐,待機行動。

1943年秋天,日軍調集兵力對瓊西地區進行“蠶食”“掃蕩”。第四支隊決定由第三大隊堅持內線斗爭,軍民配合,分散游擊,殺傷敵人的有生力量,摧毀敵偽政權,保衛人民的生命財產安全,維護抗日民主政權。第一大隊和猛進大隊挺出外線,第一大隊到儋縣四里的大星、大成、南辰、雅星等鄉,猛進大隊挺進東成、南寶等鄉,尋機打擊敵人,開辟新區。第二大隊挺進南豐、紗帽嶺開展斗爭,建立根據地和游擊區,牽制那大鎮的日軍。與此同時,第三支隊除留下第一大隊堅持內線斗爭外,二、三大隊挺出外線,開辟新區。第二大隊在二區茂山、長禮地區開展斗爭,相機地向陵水縣第三區發展;第三大隊向保亭、崖縣挺進,開辟新區,團結黎族苗族人民,開展抗日反頑斗爭。

至1944年秋,經過“堅持內線,挺出外線”的連續斗爭,粉碎了日軍的“蠶食”“掃蕩”,抗日根據地取得進一步發展。第一支隊接管第二支隊的全部防區,活動于瓊山、文昌、澄邁等縣,下轄2個大隊1000多人;第二支隊部向昌感地區轉移,開展西南地區的斗爭,向白沙縣發展,下轄3個大隊800多人;第三支隊仍活動于樂會、萬寧,并向陵水、保亭和崖縣發展,下轄3個大隊1000人;第四支隊仍活動于儋縣、臨高,并向白沙縣發展下轄3個大隊1000多人。這一切為奪取抗日戰爭的最后勝利創造了極為有利的條件。

開辟白沙抗日根據地

1944年秋,瓊崖抗日獨立總隊改編為瓊崖抗日獨立縱隊,特委明確獨立縱隊中心任務就是以建立白沙抗日根據地為中心,發展全瓊的抗日斗爭。此后,第四支隊在儋白地區,以主要兵力鞏固白沙阜龍地區,逐步向白沙腹地發展,同時分兵儋縣展開反頑斗爭,策應建立白沙抗日根據地。第二支隊在昌感崖樂邊界地區開展斗爭,逐步向白沙發展,支援第四支隊在白沙的斗爭。第一支隊主要鞏固瓊(山)、澄(邁)、臨(高)根據地,同時少數部隊在瓊文根據地堅持斗爭。第三支隊從萬寧向陵保崖地區推進,支援白沙抗日根據地的創建。

1945年1月,瓊崖特委、獨立縱隊和東北區抗日民主政府,從澄邁的六芹山遷到白沙縣的阜龍鄉文頭山。調一支隊、二支隊和四支隊各一個重點大隊,進入阜龍地區,為進軍白沙腹地做準備。7月初,特委決定將挺進白沙的3個重點大隊組建成挺進支隊,由副司令李振亞兼任支隊長。挺進支隊成立后即向白沙腹地進軍。他們在合口殲擊頑軍守備二團教導隊;爾后,兵分三路向白水港、羅任、南挽挺進,擊潰了頑軍守備二團,直搗紅毛、毛陽、毛棧、毛貴,白沙縣地方頑固派政權大部垮臺。

除挺進支隊外,第一支隊解放了瓊山、文昌、澄邁三縣一半以上的土地,并且能夠進入海口市郊開展活動。第二支隊在昌感地區解放了大片土地。第三支隊向陵水、保亭、崖縣挺進,解放了三個縣三分之二的土地。第四支隊在臨高、儋縣積極打擊日偽軍,擴大解放區。全瓊紅色版圖空前擴大。

相關稿件