——貫徹落實習總書記2013年視察海南時的重要講話精神系列綜述之三

海口美舍河鳳翔濕地公園。 本報記者 李幸璜 攝

關鍵詞 生態文明

■本報記者 周曉夢 陳雪怡

連綿的綠色,和煦的陽光,在鄉野、城市間交相輝映,把大地點綴得生機勃勃。

4月的海南,使人沉醉。

五年前,正是在這樣的季節,習近平總書記來到海南,來到青山綠水間,一路前行,一路殷殷囑托——

“青山綠水、碧海藍天是海南建設國際旅游島最強的優勢和最大的本錢,是一筆既買不來也借不到的寶貴財富,必須倍加珍愛、精心呵護”“良好生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉”……

如山厚望,在心在肩。站在新時代的起點上,海南牢記囑托,開啟生態文明建設新征程,進一步貫徹落實新發展理念,全力推進全國生態文明示范區建設,堅持以生態保護優先的理念協調推進經濟社會發展,讓蘊藏于青山綠水處的生態文明觀,在瓊島大地上蔚然成風。

描繪生態藍圖——加強頂層設計,生態立省戰略格局更加鮮明

生態是海南的本色,綠色是海南的底色。

“云散月明誰點綴?天容海色本澄清”“飛泉瀉萬仞,舞鶴雙低昂”“丹荔破玉膚,黃柑溢芳津”……2013年4月,習近平總書記視察海南時,引用蘇東坡的詩句夸贊海南生態環境,稱在海南可大口呼吸新鮮空氣,“何其幸福”。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央,將生態文明建設納入中國特色社會主義“五位一體”總體布局和“四個全面”戰略布局,推動中國綠色發展道路越走越寬廣。黨的十九大報告首次提出社會主義現代化強國的目標,在“富強民主文明和諧”的基礎上加上了“美麗”二字,把美麗中國與中國夢緊密結合起來。而今年3月舉行的十三屆全國人大一次會議通過的《中華人民共和國憲法修正案》,將“生態文明建設”的重要內容寫入憲法。

這是時代大勢所趨、事業發展所需、黨心民心所向,是對人類文明發展規律的深邃思考——生態興則文明興,生態衰則文明衰。站在這樣的歷史高度,才能更全面地理解習近平總書記對海南的諄諄囑托。

牢記囑托,不負使命。2017年4月,省第七次黨代會報告明確提出,“加快建設經濟繁榮、社會文明、生態宜居、人民幸福的美好新海南”,堅定不移實施生態立省戰略。5個月后,2017年9月,省委七屆二次全會審議通過《關于進一步加強生態文明建設譜寫美麗中國海南篇章的決定》(以下簡稱《決定》),以習近平總書記的囑托為根本遵循,開啟全省生態文明建設新征程,進入更廣領域、更高層次。

綠色,成為海南發展的風向標。

“保護好生態環境,一個重要的前提就是劃定并嚴守生態保護紅線,對開發建設和產業發展作出系統規范,不踩紅線,不越‘雷區’。”在省委七屆二次全會上,省委書記劉賜貴如是說。

生態保護紅線能不能守住,生態文明建設搞得好不好,領導干部這個“關鍵少數”很重要。轉變長期以來追求“GDP至上”的政績觀,在習近平總書記看來尤為重要。

結束海南視察工作不久,2013年5月,習近平總書記在主持中央政治局第6次集體學習時指出,對那些不顧生態環境盲目決策、造成嚴重后果的人,必須追究其責任,而且應該終身追究。

“完善以綠色發展為導向的考核評價體系……創新經濟社會發展考核辦法,淡化并逐步取消省對市縣GDP的考核……”海南正發揮“綠色指揮棒”的重要約束和導向作用,為堅定不移推進綠色發展的干部撐腰鼓勁。

樹立新發展理念、轉變政績觀,需要建立健全環境保護法規制度體系。

近三年來,我省起草并推動出臺《海南省黨政領導干部生態環境損害責任追究實施細則(試行)》等法規規章12件,積極推動環境保護地方立法立、改、廢,完善我省環境保護法規制度體系。

求木之長者,必固其根本。

沒有制度保障,綠色發展理念就是空中樓閣。我省以生態文明建設頂層設計性質的“四梁八柱”為指南,描繪生態新藍圖,實行最嚴格的環境保護制度,為譜寫美麗中國海南篇章全力以赴。

抓實生態舉措——厚植生態優勢,全省生態環境質量進一步提升

山林青翠,臨近六連嶺的萬寧市山根鎮大石嶺村,逢上節假日,游客們絡繹不絕前來領略“美麗鄉村”的風采。

越來越多的人發現,海南農村真美!宜居宜業宜游宜養,“美麗鄉村”正成為美麗海南的一道亮麗風景線,煥發出美好新海南的魅力光芒。

潤物無聲,藏富于民。這是我省綠色施政理念帶來的變化之一。

作為全國首個生態省,擁有不可多得的自然資源,海南最大的本錢在生態,最大的潛力在生態,最大的責任和使命也在生態。

習近平總書記在海南視察時指出,中央要求把海南建設成為全國生態文明示范區,是希望你們闖出一條人與自然和諧發展的新路,為全國的生態文明建設當個表率。大家要在過去工作的基礎上,提出更高要求,采取更有力的舉措,加快建設美麗海南。

“更高”“更有力”,海南銘記在心,落實于行。

今年3月26日,一場覆蓋到村一級的電視電話會議在海口舉行。這場“全省生態文明建設和生態環境六大專項整治工作電視電話會議”,將海南綠水青山守護者們的記憶,拉回到三年前——

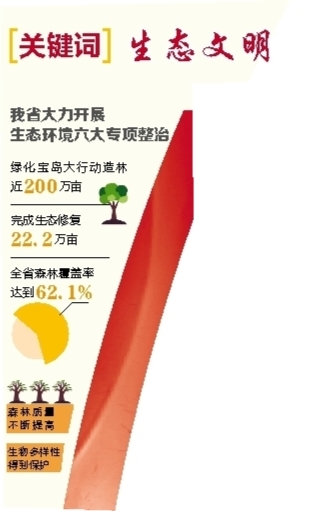

從2015年開始,海南開展生態環境六大專項整治行動,提出要“三年攻堅、兩年鞏固”,到2020年城鄉環境建設、自然生態系統恢復、環境質量水平應達到的各項具體量化指標。這是時間表,更是目標要求。

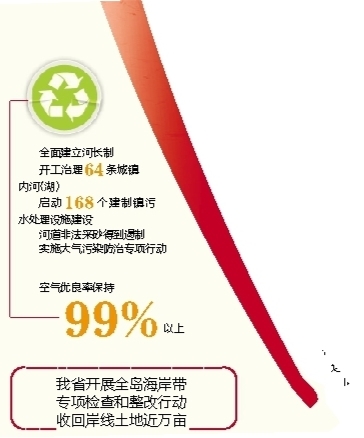

森林山丘需要倍加珍惜,而海南“最美資產”——海岸帶,也同樣需要精心呵護。2015年7月起,我省開展全島海岸帶專項檢查和整改行動,對12個沿海市縣1823公里海岸線進行專項檢查,依法對805宗違法違規問題進行查處,收回岸線土地8765畝,并建立起海岸帶保護與開發長效機制,對全省海岸帶環境污染和破壞趨勢狠狠踩了“剎車”。

山海不分家,這是共同體意識。要標本并治環境問題,就必須牢固樹立生命共同體意識。

2013年11月,習近平總書記在黨的十八屆三中全會上作關于《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》的說明時專門指出:“我們要認識到,山水林田湖是一個生命共同體,人的命脈在田,田的命脈在水,水的命脈在山,山的命脈在土,土的命脈在樹。”

4年后,習近平總書記對“山水林田湖”作為生命共同體的理念,又有進一步的擴展。在2017年7月中央全面深化改革領導小組第37次會議上,習近平總書記在談及建立國家公園體制時說道:“堅持山水林田湖草是一個生命共同體。”

山水林田湖草,互動無間。

伴著晨光,登上七連嶼工委管委會的所在地趙述島,碼頭邊“島長”公示牌格外醒目。牌上明確標有島嶼名稱、島礁面積、島長姓名、聯系電話等信息,還對島長職責、實現目標進行公示。

“島長”是三沙市為改善各島礁生態環境專門設立的職務。根據該市“島長制”方案,設立目的旨在加強島礁景觀整治、陸海污染物排放管控、海龜上岸產卵保護、海洋生態保護與修復等工作。

三沙市“島長制”試點在陸地面積僅1.2平方公里的七連嶼展開,分為總島長、下級島長、島礁巡查員三個級別。

“‘島長制’建立了領導小組聯席會議和定期通報會商等工作機制,發現問題層層上報,嚴肅查處各類破壞島礁環境和海洋生態的違規、違法行為。”總島長、七連嶼工委、管委會副調研員鄒志介紹,目前七連嶼共有7個分島長,15名島礁巡查員。

除了島嶼,我省對河湖治理負責人同樣以“亮身份”的方式,推動監管責任落實、向公眾公布信息、主動接受監督等機制的形成。

作為全國先行先試的8個省份之一,我省明確2017年底前全面建立河長制。截至目前,省委書記、省長擔任省級總河長,14名省級領導擔任52條省級河流河長,省、市、縣、鄉共設立1743名河長,2164名河道管護員,豎立河長制公示牌4808塊,巡河5000多人次。縣級以上都設立了河長制工作領導小組,市縣結合實際出臺了河長制配套制度,省河長制辦公室對18個市縣河長制工作進行了驗收。

治河治湖的決心,還體現在“精細化”思維上。目前,我省河湖分級名錄已完成,各市縣河湖現狀調查基本完成,各地已提前啟動編制“一河一策”工作。河長制微信公眾號、手機APP已經使用,湖河的“治理狀態”等信息動動手指就能獲悉。

保護好生態環境,島嶼有“島長”,河湖有“河長”,海灣則有“灣長”。

去年,海口成為全國首批5個“灣長制”試點區域之一,率先邁出步伐。下一步,我省將全面推行“灣長制”,總結海口“灣長制”試點經驗,結合我省海灣管理現狀,制定出臺“灣長制”實施方案,落實海灣保護管理責任。

海南打通“關節”與“經脈”,以更高層面的協調機制,以共同體的大生態思維統一持續推進生態環境保護和生態文明建設工作,并以問題為導向,直面自身短板,抓實環境保護和生態文明建設舉措。

去年12月,中央第四環境保護督察組向我省反饋督察情況后,省委、省政府把整改落實作為一項重大政治任務,以鮮明的態度、果斷的措施、嚴格的標準,上下齊心、全力以赴抓好整改落實,以實際行動捍衛海南的綠水青山。

劉賜貴在批示中要求盡快制定整改方案,成立整改領導小組,黨政主要領導均參加,親自抓,要有督辦機制,每天報紙、電視、網絡要有整改進展。

海南以中央環保督察為契機,全面審視、深刻反思,加強對環境問題的治理,并舉一反三建立長效機制。

省委七屆二次全會通過《決定》,提出30條生態環保硬措施;省委經濟工作會議決定生態環境六大專項整治再抓三年;今年起新的市縣發展綜合考核評價暫行辦法,取消保亭、陵水、樂東等12個市縣GDP、工業產值、固定資產投資的考核,“不以GDP論英雄”,建立以綠色發展為導向的考核評價體系……

一項項關鍵性舉措相繼出臺,猶如硬拳連擊。

“少吃祖宗的老本,不砸子孫的飯碗。”在今年省兩會上,省長沈曉明表示,必須以最嚴謹的規劃、最嚴格的措施、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,確保海南生態環境只能更好、不能變差,不折不扣抓好中央環保督察問題整改,努力建設全國生態文明示范區。

培育生態碩果

——增添綠色動能,生態與經濟發展更加協調

海南的努力,不止是為了保護當下的好山好水,更是為了在生態文明建設征程上穩步前進。

“縱觀世界發展史,保護生態環境就是保護生產力,改善生態環境就是發展生產力。良好生態環境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉。”在海南視察時,習近平總書記的話擲地有聲。

這是大局觀、長遠觀、整體觀。

在大海之南發出的這一重要論述,深刻闡明了生態環境與生產力之間的關系,是對生產力理論的重大發展,飽含尊重自然、謀求人與自然和諧發展的價值理念和發展理念,引領中國發展邁向新境界。

時代之聲,海南聆聽。省第七次黨代會報告中,明確指出,要堅定不移實施生態立省戰略。良好生態環境是海南發展的最強優勢和最大本錢。要牢固樹立綠水青山就是金山銀山的理念,著力“增綠”“護藍”,始終堅持生態底線思維,絕不上污染環境、破壞生態的項目,加快形成以服務型經濟為主的產業結構,使最好的資源吸引最好的投資,使生態優勢轉化為發展優勢,實現保護與發展雙贏。

綠水青山,一樣可以釋放“紅利”。海南要將生態優勢轉化為發展新機遇,憑借生態之色描繪出人民幸福生活的底色。

新機遇哪里找?幸福生活的底色何處尋?

發展的數據向我們展示答案——過去五年,海南十二個重點產業發展加快,傳統產業提質增效、新型產業加快增長,服務業對經濟增長貢獻率達79.5%。2017年,全省實現地區生產總值4462.5億元,五年間邁上兩個千億臺階,是2012年的1.5倍,年均增長8.1%;人均地區生產總值達7179美元,是2012年的1.4倍,年均增長7.2%。三次產業結構由2012年的24.9∶28.2∶46.9調至22.0∶22.3∶55.7。

綠水青山就是金山銀山。算綠色發展的綜合賬,最無價的是良好生態為人們帶來的“幸福感”和“獲得感”。

“對人的生存來說,金山銀山固然重要,但綠水青山是人民幸福生活的重要內容,是金錢不能代替的。你掙到了錢,但空氣、飲用水都不合格,哪有什么幸福可言。” 2013年4月,習近平總書記在海南視察工作時說。

環境就是民生,青山就是美麗,藍天也是幸福。

“到了這高‘顏值’的地方,人的心情都會變美麗。”在新建的海口美舍河鳳翔濕地公園,市民們的好心情有了一個安放處。“我們村天生麗質,現在是美上加美,雙倍的迷人。”在環境整治后瓊海市博鰲鎮沙美村,村民們的驕傲是幸福的有力代言詞。

“早上起來一呼吸,空氣都是甜的。”在嚴格保護的霸王嶺國家森林公園,游客們找到了游山玩水的美妙感受。……

從“大地披綠”到“身邊增綠”和“心中播綠”,不斷增加的生態產品供給增加了百姓獲得感。共建共享,推進生態文明建設要靠你我他。人與自然和諧,是我們共同的夢想家園。

十三屆全國人大一次會議上,習近平總書記指出,我們要以更大的力度、更實的措施推進生態文明建設,加快形成綠色生產方式和生活方式,著力解決突出環境問題,使我們的國家天更藍、山更綠、水更清、環境更優美,讓綠水青山就是金山銀山的理念在祖國大地上更加充分地展示出來。

知行合一,方能致遠。在生態文明觀引領下,海南正繪就青山綠水、詩意棲居的圖景,書寫綠色發展的澎湃未來。 (本報海口4月8日訊)