9月,首個全國科普月如約而至,圍繞“科技改變生活 創新贏得未來”,中國科協之聲特別策劃推出“全國科普月”專題。

在遼寧盤錦紅灘稻浪間,一群高校青年扎根大洼河蟹科技小院,將論文寫在泥土里。他們扎根田間,破解河蟹養殖難題、推廣稻蟹綜合種養技術,帶動上萬農戶增收。時值第八個“中國農民豐收節”,跟隨中國科協之聲一起走進遼寧大洼河蟹科技小院,看看這些“腳沾泥、身帶塵”的新農人,如何讓河蟹產業煥發新生機,詮釋最美“豐”景。

每當秋天來臨,遼寧盤錦的海濱濕地就變成了一幅油彩畫:綠稻田、黑土地、紅海灘。阡陌之間,一群來自校園的年輕人揮灑汗水,在紅灘黑土上繪就河蟹產業的科技藍圖。

中國農村專業技術協會遼寧大洼河蟹科技小院,聚焦盤錦市的優勢特色產業,開展河蟹育種育苗、稻蟹綜合種養、河蟹病害研究和技術推廣,成果惠及上萬農戶。

科技小院的學生與養殖戶在一起

腳上有泥的農科人

遼寧大洼河蟹科技小院,坐落在盤錦市大洼區的興海村邊。二十幾名穿白大褂的年輕人在實驗室里忙碌:記錄、配藥、裝瓶……為學術理想奮斗。

走出實驗室,換上連體服,學生們踏入泥濘的養蟹田,放流、讀表、裝籠……他們和蟹農沒有兩樣。

科技小院實驗室內

2018年,沈陽農業大學水產養殖學專業依托沈農光合現代農業產業學院和盤錦光合蟹業有限公司,組建了遼寧大洼河蟹科技小院。首席專家李曉東教授帶領13名指導教師,先后將41名學生帶到科技小院。

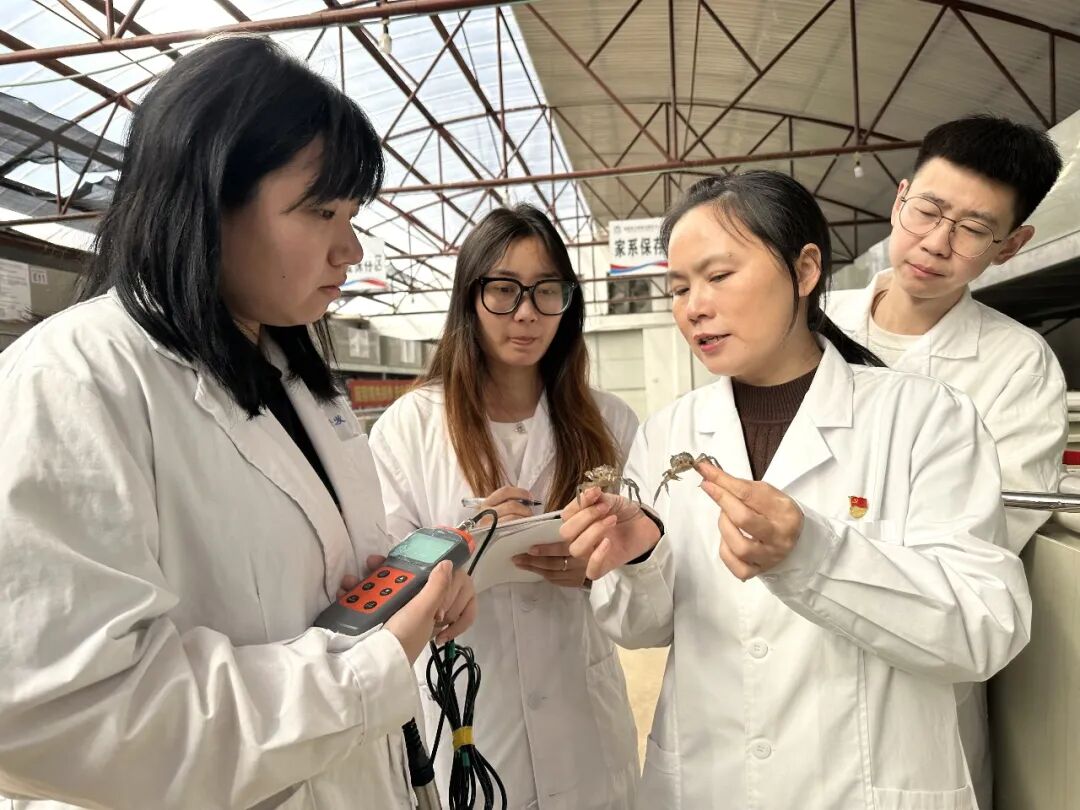

李曉東教授與學生在實驗室

踏出校門,踩入泥田。在這里,師生們首先是農技員,與農民并肩作戰。“只有腳上有泥,身上有塵,才會更加深入地了解農業農村,才能培養出接地氣、有作為的人才。”李曉東說。

2018年,還是本科生的于怡琳,毫不猶豫地響應李曉東老師的號召,去科技小院“扎根農村”。于怡琳每天身著叉褲穿梭稻田,一百斤的輪蟲飼料裝了幾十桶,需要潑灑投喂,讓她手臂酸痛。海邊缺淡水,風吹日曬了一天,身上腥臭泥濘的于怡琳,只能用濕巾擦臉。

于怡琳和同學們一面精心籌備實驗,一面鉆研養殖細節。七年的時間,于怡琳成了學科專家和博士,而且幼苗放流、水質調控、種蟹測量、裝籠起籠、分選打包……農民會的,于怡琳都學會了。

像于怡琳這樣的“農民學生”,大洼河蟹科技小院里比比皆是。

幾年前,盤錦河蟹養殖存在的困擾,主要是稻蟹養殖的河蟹規格小、產量少,效益低。養殖戶們望著稻地里稀疏瘦小的河蟹,臉上化不開的愁云——“一年的心血啊……”病害多、品質不穩,這些看不見的“敵人”,年復一年地蠶食著蟹農的希望。

對準瓶頸問題,找到科研方向,科技小院的師生圍繞如何升級稻蟹綜合種養模式,提升養殖河蟹的規格和產量,展開了辛勞而又有成就感的攻關。

科技小院師生在測量蟹苗

在科技小院,學生每年“要在基地曬足300天”,他們常年深入田間地頭,檢測水質,咨詢技術,采集水土,檢測樣本……科技小院使科技人員與農民零距離接觸。“奏效的技術才是真技術”,科技與人才要在田間接受檢驗。

在各級科協部門的關懷指導下,學校和企業持續加大投入,科技小院師生與共建單位一起奮斗,累計帶動超過10000戶的農民通過養蟹實現增收,為當地河蟹產業的高質量發展和領先全國立下功勞。

學生娃贏得老農民的信任

起初,農戶們對這個學生團隊充滿了不信任。有位養蟹多年的老農戶直言不諱:“你們這些學生娃,整天在學校里讀書,哪里懂養蟹的門道?我們養了一輩子蟹,都不敢說把蟹養得有多好,你們能行?”質疑聲不絕于耳,團隊倍感壓力。

新技術新方法,養殖戶們接受起來很慢。他們擔心新技術帶來風險。比如團隊推廣的無人機精準投喂,提高飼料利用率,節約大量時間和成本。但這需要大量學習,還要操作很多儀器設備,許多養殖戶不愿意嘗試。

農民們的顧慮不是沒有道理。師生們深深體會到,養殖塘里,各種情況錯綜復雜,水溫、水質、天氣變化等都會影響河蟹的生長,這些都需要團隊成員們一點點去摸索、去積累經驗,在實際生產中轉化書本知識。

科技小院的師生們制定了詳細的學習計劃,每天除了在養殖蟹田中實踐,還會擠出時間學習相關的專業知識,查閱大量養殖資料。他們還主動向當地的養殖專家請教,邀請專家到養殖蟹田現場指導。

科技小院學生在與養殖戶交流技術

為了讓養殖戶們接受新技術,團隊成員從身邊小事做起。他們幫養殖戶們清理養殖塘的雜物、監測水質、觀察河蟹的生長情況,努力證明自己的誠意和能力。

兩年前,在大洼區東風鎮二道邊村,河蟹養殖戶孫海洋2畝池塘里的2000斤扣蟹開始零星死亡,蟹群變得病殃殃的。孫海洋吃不下飯,睡不好覺。科技小院師生聞訊而來,撥開蟹殼發現腹腔內充滿呈牛奶乳狀腺體。他們猜測河蟹得了一種近年流行的新疫病——“牛奶病”。螃蟹種群面臨滅頂之災。

同學們連夜采集養殖塘的水樣、底泥樣本以及河蟹樣本,帶回實驗室分析,發現的確是二尖梅奇酵母引發的“牛奶病”。他們迅速研發“免疫增強+水質調控+病原監測”的“牛奶病”三位一體防控技術,手把手教給養殖戶。最終,病害發生率降低三分之二,河蟹得救了!

孫海洋感動得熱淚盈眶。養殖戶們也對團隊徹底改觀。

為了徹底解決病害問題,師生們從流行病學研究、病害傳播機制、抗病微生物篩選、營養調節提升河蟹免疫能力、微生態制劑改善河蟹生長環境、培育抗病河蟹新品種等方面入手,設定了多個課題,通過查閱大量的文獻,科學設計技術路線,顯著抑制了盤錦螃蟹的常見病害傳播。

如今農戶們遇到養殖上的問題,第一個想到的就是找團隊幫忙。有養殖戶說:“這些學生娃真是了不起,比我們還懂養蟹。有他們在,我們養蟹心里踏實多了。”

科技小院學生為養殖戶演示技術

知行合一,把科技送到農民手上

“科技小院,是廣大的科技工作者走進三農、扎根三農、服務三農的好模式和好平臺,是他們扎根農村基層一線、助農惠農的家。”中國科協農村專業技術服務中心副主任王誠說,科技小院是一個集人才培養、科學研究與社會服務為一體的創新平臺,直接服務于農業生產一線,可有效解決農業科技推廣的“最后一公里”問題。

2009年,中國農業大學資源與環境學院在河北省曲周縣首創科技小院,集科技創新、示范推廣和人才培養于一體。科技小院師生長期扎根農業生產一線,與農民同吃、同住、同勞動,圍繞“三農”發展亟須解決的科研人員與農民脫節、科研創新與生產需求脫節、高校研究生培養與社會需求脫節等問題,與農民、企業和政府“零距離、零時差、零門檻、零費用”地開展技術服務。

幾年間,農大曲周科技小院引導農民高效生產,促進農民增收,逐步推動農村文化建設和農業經營體制變革,推動農業綠色發展和鄉村振興,探索出一條現代農業可持續發展的新路。

為充分發揮科協、農技協組織優勢,中國農技協于2018年11月成立中國農技協科技小院聯盟,秉承“科協領導”“高校實施”“教師指導”“學生長駐”“多方支持”的原則,積極與各省市科協(農技協)、農業高校以及地方黨委政府等對接,更好地賦予組織人才的力量,基于特色產業在全國開展有組織地科技小院建設。

“八年來,我們中國農村專業技術協會聚焦有組織的科技小院建設,”王誠說,這個過程可以概括為“一群人、一個夢、一條心、一起拼,一定贏。”

截至目前,中國農技協科技小院已有1839家,實現全國31個省份全覆蓋,近萬名科技人員扎根在基層一線服務鄉村振興。王誠認為,科技小院的快速成長離不開“雙翼驅動”——中國農業大學的模式創新+中國農技協的有組織科學普及推廣。科技小院作為一種集農業科技創新、示范推廣和人才培養于一體的科技服務平臺,在鄉村振興方面的作用愈加凸顯。

2023年五四青年節前,習近平總書記給中國農業大學科技小院的同學們回信,希望同學們志存高遠、腳踏實地,把課堂學習和鄉村實踐緊密結合起來,厚植愛農情懷,練就興農本領,在鄉村振興的大舞臺上建功立業,為加快推進農業農村現代化、全面建設社會主義現代化國家貢獻青春力量。

2024年中央一號文件《中共中央 國務院關于學習運用“千村示范、萬村整治”工程經驗有力有效推進鄉村全面振興的意見》首次明確,要推廣科技小院模式,鼓勵科研院所、高校專家深入農業農村一線,推進教育、科技、人才協同發展,聚焦科技創新解決產業關鍵問題,以產業和人才為引領,推動鄉村全面振興。

“當前,科技小院駛入高質量發展快車道,全國呈現出‘星火燎原、山花爛漫’的好局面,”王誠介紹說,“千家小院、萬名人才”扎根農村,助農惠農,踐行習近平總書記對科技小院學生們的回信重要精神,厚植愛農情懷,練就興農本領,取得助農實效。

(本文有刪減)

您訪問的鏈接即將離開“海南省人民政府”門戶網站

是否繼續?

移動版|電腦版

版權所有@海南省人民政府網 中文域名:海南省人民政府.政務

主辦:海南省人民政府辦公廳

運行維護:海南省人民政府網站運行管理中心

政府網站標識碼:4600000001 瓊公網安備 46010802000004號