瓊臺書院三百年文脈相承。李幸璜 攝

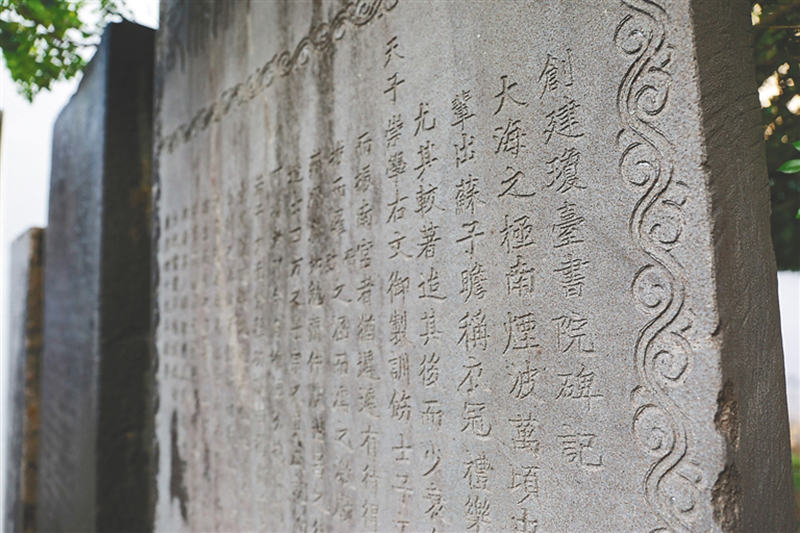

瓊臺書院內(nèi)的“創(chuàng)建瓊臺書院碑記”。

瓊臺書院里的雞蛋花樹。

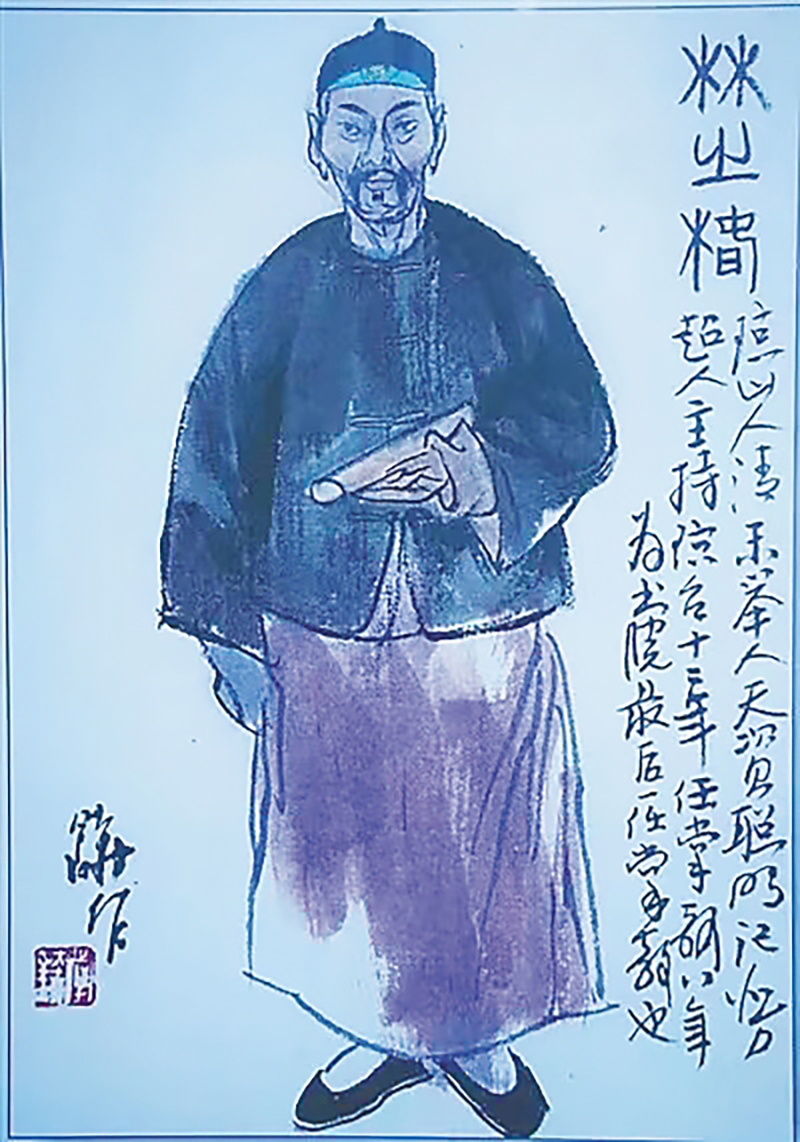

林之椿畫像。資料圖

■ 陳秋如

瓊臺書院是海南最具盛名的書院之一,其歷任掌教皆為名儒耆老。林之椿作為瓊臺書院的末任掌教,自年少時便以文名著稱。廣東學(xué)政汪鳴鑾蒞臨海南按試(官員對考務(wù)的監(jiān)督)時,看到林之椿效仿先賢丘濬《南溟奇甸賦》所撰之文,深為嘆賞,譽(yù)其為“海外奇才”。中舉后的林之椿,曾多次往返于廣東與京城之間,洞察時勢變遷,遂大力倡行新學(xué),力主教育維新。在林之椿與其他鄉(xiāng)賢的共同努力下,瓊州教育逐步邁向近代化,為近代書院改制為學(xué)堂、學(xué)校作出重要貢獻(xiàn)。

瓊州秀才 羊城舉子

林之椿,字秋舫,號嵩齡,瓊山博茂人。他自幼天資聰穎,過目成誦。《瓊山縣志》記載,林之椿“聽塾師講授遂能背誦,不遺一字。其父芹明經(jīng)異之,教之學(xué)文,出語驚其先輩。”未及弱冠,林之椿便參加縣級童生考試,考中秀才。

初露鋒芒后,林之椿進(jìn)入廣州廣雅書院深造。廣雅書院由時任兩廣總督、晚清名臣張之洞創(chuàng)辦,課程參考學(xué)海堂的設(shè)置(舊例)。該書院不僅擴(kuò)大了招生規(guī)模,更致力于推行經(jīng)世致用的新式教育理念,成為當(dāng)時兩廣地區(qū)的學(xué)術(shù)重地。在這樣的環(huán)境中,林之椿與馮驥聲、王國棟、吳應(yīng)星、陳業(yè)駿等瓊州學(xué)子同窗共讀,結(jié)下深厚情誼。當(dāng)時的瓊州學(xué)子只能到廣東參加鄉(xiāng)試。廣東鄉(xiāng)試競爭異常激烈,林之椿屢次名落孫山。直到光緒十五年(1889),林之椿與馮驥聲終于一同中舉,林之椿名列第九十六名。值得一提的是,與林之椿同榜錄取的還有廣東新會人梁啟超。當(dāng)時梁啟超年僅十六歲,卻高中第八名,成為這批舉人中聲名最著者。

鄉(xiāng)試錄取后,林之椿開始了四次北上參加會試的艱難歷程。他把晉京視為開拓眼界的機(jī)會,寫下“功名身外何堪戀,藉此稍增眼界新”的詩句。這四次北上,或從廣東走陸路,或從香港走海運(yùn),的確打開了林之椿的眼界,也讓他寫下很多憂時傷世的詩歌。從香港啟程時,他寫下《泊舟香港》一詩,詩句“中原多棄土,失計(jì)在和戎”流露出對時局的憂思。行至上海,他寫下《抵滬上作》,用“繁華世界竟如何”描繪租界洋樓燈火、笙歌不絕的景象,轉(zhuǎn)而感嘆“可惜中原蕃庶地,島夷安樂擅行窩”,表達(dá)了自己對國家權(quán)益外落的痛心。初至京城,他寫下《初至都門》,以“看花初識帝城春”表達(dá)初入京城的興奮和好奇。但是,晚清末年內(nèi)憂外患,科舉內(nèi)容新變,難度也隨之增加。林之椿寫下“角逐名場非易事,邇來花樣日翻新”的詩句,表達(dá)了落第的失望之情,詩歌小注中也提及落第的原因:“因二字誤用被黜。”失之交臂,令人嘆息。

林之椿一生中,曾先后四次不遠(yuǎn)千里參加會試。最后一次與同鄉(xiāng)舉人粘世玿、曾對顏、楊慶鳣等人同行,前往臨時考點(diǎn)開封,依然是鎩羽而歸。盡管四次會試均未能如愿,卻促使林之椿對時局有了更直觀、更深刻的看法。最終,他選擇回歸故里,執(zhí)教桑梓。

唱和詩友 談笑鴻儒

林之椿在求學(xué)與科考?xì)v程中,結(jié)識了很多志趣相投的學(xué)友,彼此唱和詩文、切磋學(xué)問。

林之椿與揅經(jīng)書院山長馮驥聲交誼尤為深厚,二人既是瓊山同鄉(xiāng),又是廣雅書院同窗,還是光緒十五年鄉(xiāng)試同年,關(guān)系非比尋常。

一年秋日,林之椿、馮驥聲與駱海珊、張梅坪等人同游天寧寺,林之椿先作《秋日偕張梅坪、駱海珊諸君游天寧寺,是夕觀僧家作盂蘭會》,馮驥聲以《秋日偕林嵩齡、駱海珊游天寧寺,此夕觀僧家作盂蘭會,即次嵩齡韻》相和。兩人不在一處時,還會互寄詩文。一次,林之椿與王國憲同游東坡書院,尋訪咸淳進(jìn)士題名碑,二人都寫了詩,林之椿還將自己的詩寄給馮驥聲,馮驥聲因此寫下《林嵩齡以和堯云游東坡書院訪咸淳進(jìn)士題名碑一篇見寄,走筆書此》回贈。

馮驥聲是清末海南著名詩人,他的詩歌曾受到黃遵憲的褒揚(yáng)。林之椿與馮驥聲的唱和,見證了他們的意氣相投和惺惺相惜。林之椿著有詩文集《東湖詩文集》四卷,還為馮驥聲的詩文集《抱經(jīng)閣集》作序,序中詳述馮氏生平,表達(dá)了自己對馮驥聲學(xué)識與人品的欽佩。

林之椿與溪北書院創(chuàng)辦者潘存在興教倡文方面志同道合。潘存晚年傾力于興學(xué)育才。光緒十九年(1893),溪北書院落成。林之椿特為書院撰聯(lián):“結(jié)交遍天下名流,簿宦歸來,晚歲相知成萬古;此地是先生故里,登堂如見,后賢繼起各千秋。”字里行間流露出對潘存學(xué)識與人品的敬仰。

此后,林之椿還在《溪北書院有懷潘孺初前輩》一詩中,以“先生自是人中豪,蓋代才名北斗高”之句,高度贊譽(yù)潘存的才學(xué)與聲望。這些文字往來,不僅見證了兩人的深厚情誼,更體現(xiàn)了晚清海南文人群體以教育為己任、相互砥礪的精神傳承。他們二人辦學(xué)理念相通、教育追求相近,共同推動瓊崖地區(qū)書院教育的發(fā)展。

倡行新學(xué) 杏壇留名

瓊臺書院不過300余年歷史,但之所以能后來居上,成為海南最具影響力的書院之一,與歷任掌教的努力密不可分。林儲英、謝寶、王時宇、邱對勤、邱對欣、陳貞等人都曾擔(dān)任瓊臺掌教。

林之椿是瓊臺書院的末任掌教。他執(zhí)掌瓊臺書院八年間,形成了獨(dú)特的教育理念。首先,他不排斥西學(xué),主張“論西學(xué)能探政教之本,富強(qiáng)之原”,但反對膚淺地模仿西方表象,“戒諸生莫拾西人皮毛,遂自詡為新學(xué)”。這種既開放又審慎的西學(xué)觀,在當(dāng)時的教育界尤為可貴。其次,他主張博古通今,反對只讀死書。“課諸生以經(jīng)史詞章之學(xué),兼及時務(wù),游其門者,士多通才”“猶熟于古今掌故與世運(yùn)之變遷,常與諸生言,娓娓不倦”,展現(xiàn)了林之椿淵博的學(xué)識與通達(dá)的眼光。

后來,在廢除科舉的呼聲中,傳統(tǒng)書院改制為新式學(xué)堂。1902年秋,在瓊州知府劉尚倫的主持下,瓊臺書院改制為瓊州府中學(xué)堂,書院“掌教”改稱“監(jiān)督”,林之椿受命擔(dān)任首任監(jiān)督。從廣雅書院的學(xué)子到瓊臺書院的掌教,再到新式學(xué)堂的監(jiān)督,林之椿的個人經(jīng)歷生動折射出晚清教育現(xiàn)代化的曲折進(jìn)程。他在繼承傳統(tǒng)文化精髓的同時,以開放的態(tài)度接納新知識、新思想,成為海南近代教育變革的重要見證人和親歷者。

本版圖片除署名外均由海南日報全媒體記者 李天平 攝