瓊臺書院歷任掌教

海外賢人多奇才

海口市瓊臺書院已有320年歷史。 李幸璜 攝

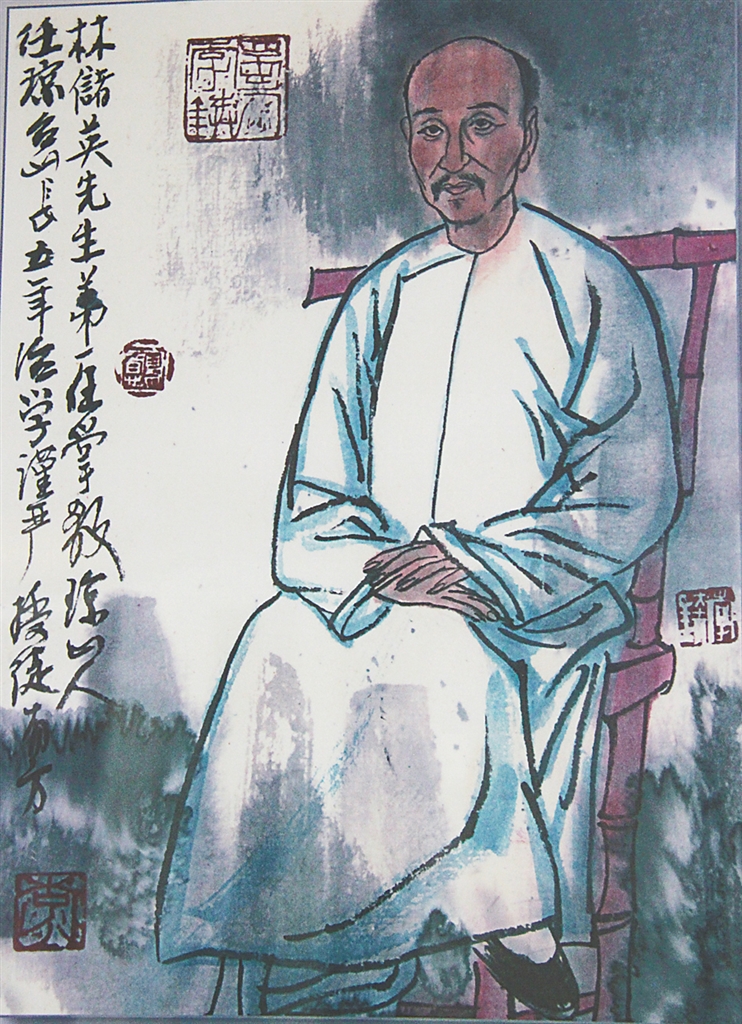

林儲英是瓊臺書院的首任掌教。圖為瓊臺書院博物館里張掛的林儲英畫像。 陳耿 攝

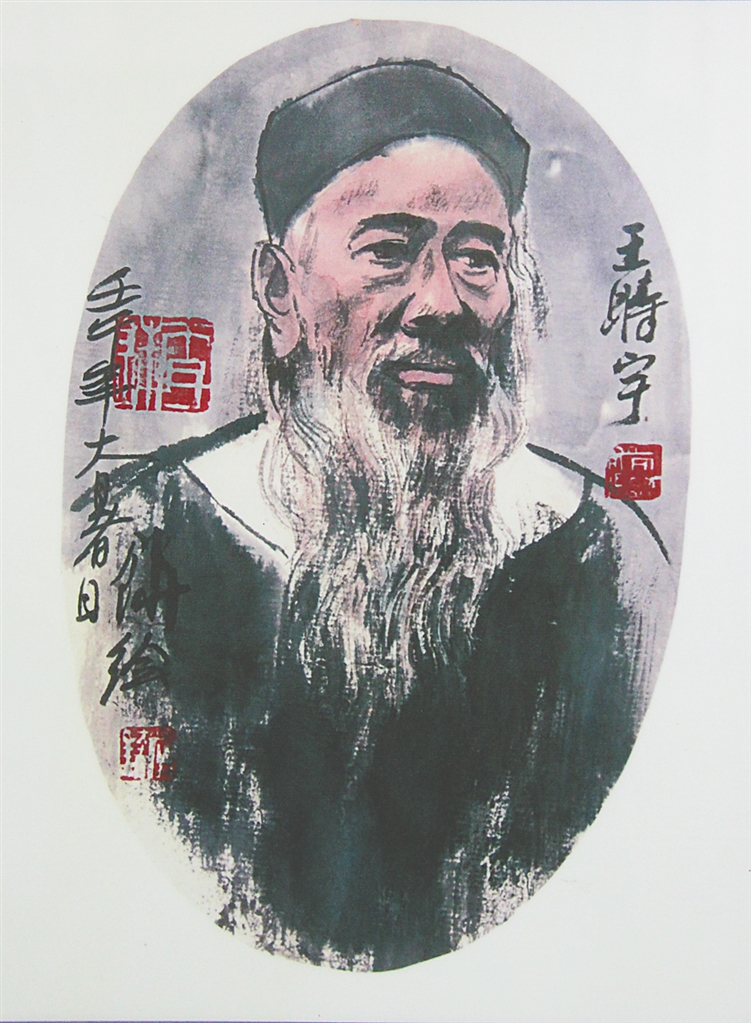

瓊臺書院博物館里的掌教王時宇畫像。 陳耿 攝

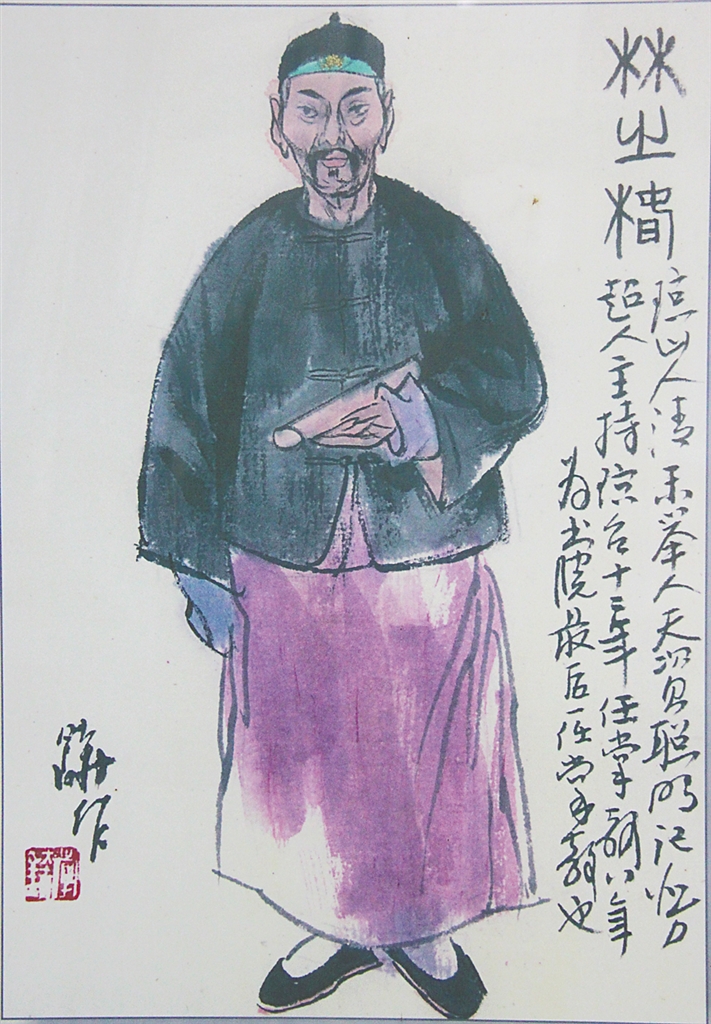

林之椿是瓊臺書院的末任掌教。圖為瓊臺書院博物館里的林之椿畫像。 陳耿 攝

瓊臺書院掌教謝寶的塑像。 海南日報全媒體記者 李天平 攝

海南日報全媒體記者 陳耿

【編者按】

1705年(康熙四十四年)創立的瓊臺書院,一度是清代海南的最高學府,延續至今,已有320年的歷史,蜚聲海內外。有清一代,那里培養了大量人才,其中不乏進士、舉人,這有賴于歷任掌教(山長)以身作則,教導有方。及至近現代,瓊臺還是海南革命的搖籃,從那里走出去的熱血學子,或啟迪民眾,或投筆從戎,在新文化運動、抗日戰爭和解放戰爭中,用血淚與生命,書寫了可歌可泣的革命詩篇。

古代棱角分明、個性張揚的讀書人,往往不適合在官場摸爬滾打,卻能在教育界如魚得水,育人如養花植樹。在科舉年代文教達到巔峰階段的明清時期,海南不乏這樣的人才。創建于清代早期的瓊臺書院,一些掌教不僅才學過人,還是個性鮮明的良師益友,他們身上的廉潔與耿介,涵養了這座學府三個多世紀以來的精神氣質。

不謀私利林儲英

瓊臺書院的首任掌教林儲英,盡管官至知州,但他不茍合世俗,不謀取私利,比起宦海泛舟,他更喜歡教書育人。

林儲英,字子千,家鄉在南渡江東岸的瓊山大林一圖(今海口市美蘭區靈山鎮大林村),民國《瓊山縣志》稱其自幼穎異過人,由于家境貧寒,他更加勤奮苦學,廣泛涉獵經史典籍。康熙己卯年(1699年),林儲英參加廣東鄉試,考取了舉人的功名。

在等待朝廷任命期間,林儲英沉醉于古文詩詞之間,平生做人規規矩矩,不茍言笑,很像明代先賢海瑞,平時沒有公事絕對不會踏入瓊州府縣衙門找官員辦私事,謀取私利,因為古代舉人身份的讀書人已經開始享受俸祿,已是沒有官職的“官員”。林儲英的高潔操行,在當時成為眾多讀書求學士子的楷模。

1710年,瓊臺書院落成,官府延請他出任第一任掌教,先后有五年之久,當時的許多名士、才俊都出自他的門下。

后來,林儲英被朝廷任命為山東蒙陰知縣,不久官至山東沂州知州,由于政績卓然,當地民眾都認為他是有德的官員,甚至將其事跡勒石紀念。他在沂州四年,離任時兩袖清風,享壽七十七歲,其道德情操直到300年后,仍為海南人所景仰。

進士謝寶棄官教書

瓊臺書院的眾多掌教中,謝寶恐怕是最有個性的一位。

謝寶是瓊山縣(今海口市)龍岐村人,與海瑞的母親謝氏同宗。康熙戊子年(1708年),謝寶考中舉人,當時瓊臺書院還在如火如荼地建設當中。雍正二年(1724年),謝寶進士及第,但由于他生性豪放,不拘小節,在任廣東肇慶府學教授時,與知府觀點不同,產生分歧,于是干脆棄官歸還故里,教書育人,后被瓊臺書院延攬為掌教。

《廣東通志》記載,謝寶很善于發現人才,他在瓊山、文昌之間設館教授生徒時,就培養了很多人才;文昌進士張日旻和瓊山孝廉馮瀧等,他都大加賞識,認為將來必成大器,“藻鑒不爽”,就是后來的事實都證明他沒有看錯人。

據《瓊臺書院志》等文獻介紹,文昌進士張日旻當年就是聽聞謝寶大名后,慕名前來瓊臺書院受教于謝寶的。乾隆元年,即1736年,張日旻考中恩科進士,后來復任云南宜良知縣,官至路南州知州。

后世的文藝創作者甚至以謝寶、張日旻師生為原型,創作了瓊劇《搜書院》,還被粵劇移植,二者傳播到東南亞等地后,使得瓊臺書院蜚聲國內外。

回鄉執教王時宇

瓊臺書院的掌教中,有不少已是考取功名,甚至官位不低者,卻不戀仕途而鐘愛講壇,瓊山舉人王時宇就是其中之一。

王時宇是府城東廂人,乾隆庚寅年(1770年)以優貢生的身份參加順天府(今屬北京)鄉試,考中舉人,參與“大挑”后被授任廣東潮州饒平縣訓導,訓導是一縣教官的副手,地位僅次于教諭。“大挑”是清代乾隆年間制定的一種科考制度,為的是給已經有舉人身份但又沒有官職的人一個晉升的機會,一般還是相貌比較出眾者,用今天的話來說,王時宇“顏值不低”。

然而,王時宇卻以嫡母年老為由告歸,后來參加選拔考試,升至縣令,王時宇又以生母年老而改任國子監學正,漸漸地就遠離官場,不再入仕。

再后來,王時宇回到海南,受聘在瓊臺書院擔任山長,生徒大多有成就。他還參與續修《瓊州府志》,親自校注《白玉蟾集》、蘇東坡的《海外集》、丘濬的《瓊臺詩話》,以及《裨海摘要》等典籍。

丘家兄弟先后執教

舉人出身的廣東大埔人丘對勤文學功底深厚,才名大噪,享譽嶺南。后來,他舉家遷瓊,落戶在瓊山,在瓊臺書院掌教數年,當時的才俊大都出其門下。其時,在海南的官員和文人大都與他“投詩相質,唱和聯和,傳為韻事”(《瓊山縣志》)。此后,他的兒子丘景清和從弟丘對欣同時成為拔貢,丘對欣還連捷進士,都是其家學和教育所成就。

原來,丘對欣的祖父丘殿章是舉人,曾任瓊州府學教授,于是落籍瓊山;父親丘將瓚也是舉人出身,當過廣東電白教諭。

丘對欣由拔貢直接登進士會魁,當時的學士全慶和孫家鼐都認為他會“殿試鼎甲”——前三名。遺憾的是,丘對欣因未工于小楷而只獲得朝考三等,授任直隸知縣,又先后任職東光知縣和柏鄉知縣,即將被保升為知府時,母親離世,丘對欣返瓊奔喪,行囊空空,只有萬卷書籍。

丘對欣回瓊時已是花甲之年,他以教書為業,先后主講瓊臺和雁峰兩家書院十余年,縣志稱他“與諸生論學,上自周秦,下至宋明以逮昭代,無不洞悉源流。舉其素所尊崇者為法,古文學歐曾,駢文學唐初,詩賦學唐宋諸名家,出其門者為文俱有法度”。丘對欣的文章雖然講究文法,卻不生硬,讀起來朗朗上口,極易傳誦,以至于本土道士們撰寫齋文都模仿他的文筆。

丘對欣在柏鄉當縣令時,欠了四千余兩銀子,回鄉筆耕、舌耕十余年的收入都無法償還,不得不借錢還債,是個典型的“廉吏”,為時人所敬重。

舉人陳貞品學兼優

瓊臺書院掌教中還有出生、成長于外地的海南籍人士,譬如舉人陳貞。

陳貞原籍府城東廂,父親到江西謀生時,在南昌生下他,《瓊山縣志》記載,他由于自幼喜歡吟詩填詞作文,年長后還當過官員的幕僚,“以謀衣食”,解決個人生存問題。

同治庚午年(1870年),陳貞自贛返粵,參加鄉試,名落孫山;第二年去北京讀書,“謝絕人事,潛研載籍,閱三寒暑,文名大噪”。

直到1873年,陳貞參加順天府鄉試中舉,才返瓊認親,拜訪兄弟,營建陋室一間后,又返回江西,準備考取進士功名。可惜屢次參加會試,陳貞都未中式,游歷湖北等地,郁郁不得志。

晚年,陳貞帶著家眷返瓊定居,被瓊州知府聘任瓊臺書院山長,遺憾的是,他在瓊臺的主講時間只有一年,便在貧病中去世,沒有子嗣,瓊州士林哀悼不已。

縣志如此評價陳貞:“一生詩文用功最深,出入唐宋,得其宗法。素敦品行,不以私事干謁。雖貧無立錐,而詠歌自適,聲出戶外,有原憲高風。”原憲是春秋末年宋國商丘人,孔門七十二賢之一。

“海外奇才”林之椿

林之椿是瓊臺書院的末代掌教。

林之椿是瓊山縣博茂圖(今海口市美蘭區靈山鎮新市村)人氏,自幼天賦過人,讀書過目成誦,私塾老師講授的內容他能一字不漏地背下來,未滿二十歲,才名已經遠揚,在全縣的童生考試中名列第一。

然而命運弄人。林之椿多次參加廣東鄉試,遲遲都未中舉,直到浙江錢塘進士、廣東學政汪鳴鑾(1839—1907)按試來瓊時,看到林之椿仿丘濬《南溟奇甸賦》撰寫的一篇文章,大為激賞,稱贊其為“海外奇才”。那一年,林之椿才考中舉人。

此后,林之椿四次赴京參加會試,全都落榜,回鄉執教于瓊臺書院達八年之久,“課諸生以經史詞章之學,兼及時務,游其門者,士多通才;猶熟于古今掌故與世運之變遷,常與諸生言,娓娓不倦;論西學能探政教之本,富強之原,戒諸生莫拾西人皮毛,遂自詡為新學”(民國《瓊山縣志》)。

作為一位晚清海南舉人,林之椿不但關心時政,還看到西學的可取之處,與時俱進、兼容并蓄的認知和胸襟,不僅具有近代性,也有了現代性的萌芽,冥冥中已然成為瓊臺書院進入民國后革命性校園文化的拾柴者。