既要“博雜”,又要“精約”

國(guó)士丘濬的讀書秘訣

海口市瓊山區(qū)文莊路上的丘濬塑像。李幸璜 攝

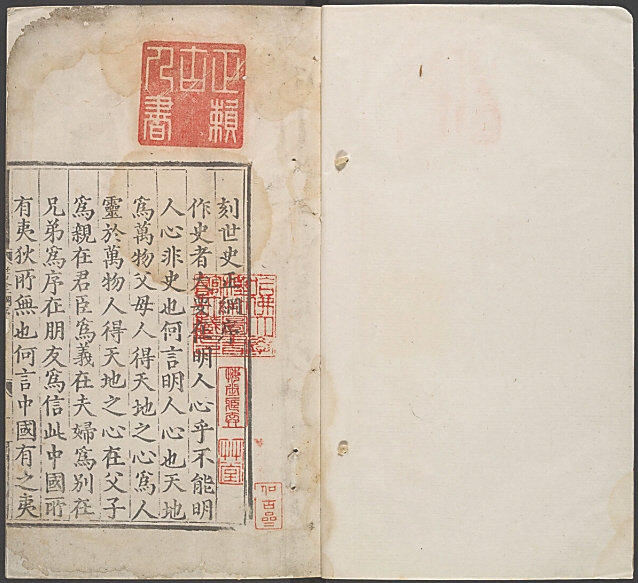

丘濬《世史正綱》書影。美國(guó)哈佛大學(xué)漢和圖書館藏

丘濬《朱子學(xué)的》書影。 日本早稻田大學(xué)藏

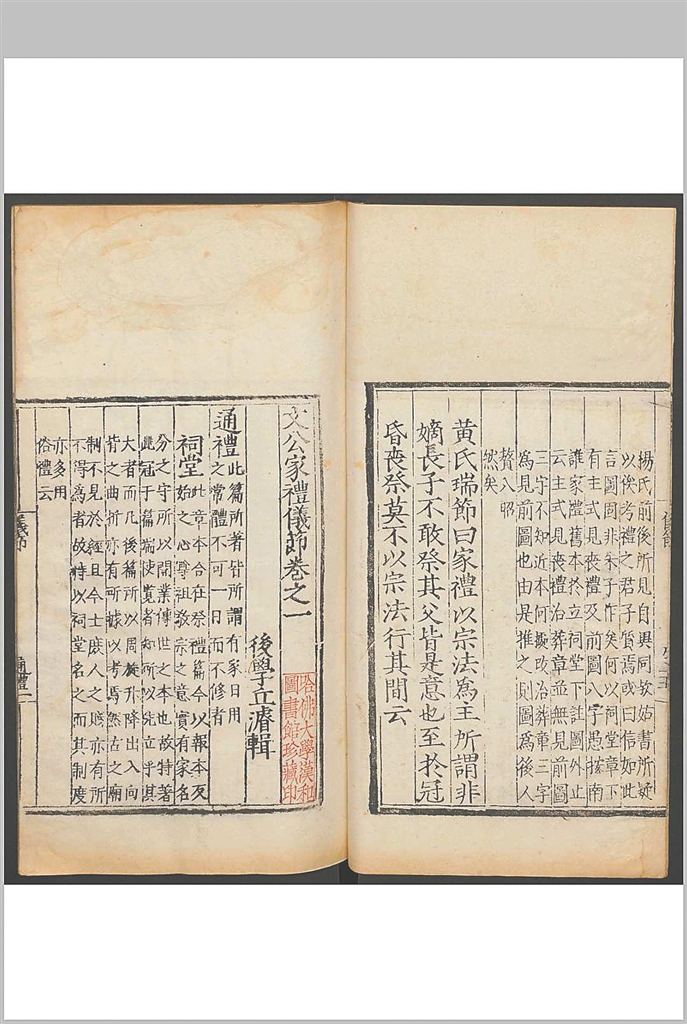

丘濬最先輯錄的《文公家禮儀節(jié)》書影。美國(guó)哈佛大學(xué)漢和圖書館藏

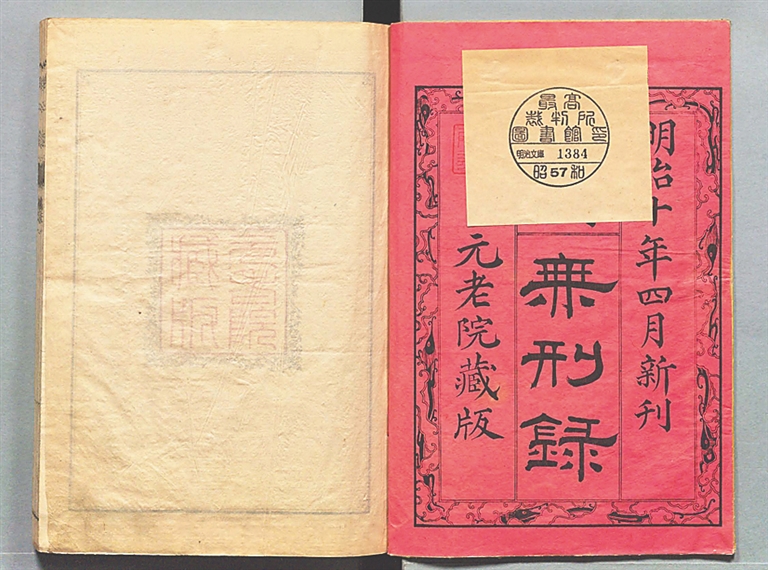

脫胎于丘濬《大學(xué)衍義補(bǔ)·慎刑憲》的日本《無刑錄》。日本最高裁判所圖書館藏

■ 何杰華

編者按

今年4月23日世界讀書日的主題為“閱讀:通往未來的橋梁”,倡導(dǎo)通過閱讀開拓視野、傳遞智慧,為人類共建更美好的明天。

明代瓊州先賢丘濬無書不讀、無時(shí)不讀,是海南歷史上通過讀書改變命運(yùn)的典型代表,不但官階最高、著述最多,一些政治、經(jīng)濟(jì)方面的見解甚至超前于西方資本主義經(jīng)濟(jì)學(xué)家。

海南歷史文化研究者何杰華新書《國(guó)士丘濬》3月問世后,社會(huì)反響良好。在今年讀書日到來之前,海南日?qǐng)?bào)文化周刊特約何杰華撰文介紹丘濬的讀書之道。

“如此恩封嶺海無,家居況在海南隅。鄉(xiāng)人問我緣何得,世積陰功子讀書。”明孝宗弘治七年(1494年)十月,少保兼太子太保、戶部尚書、武英殿大學(xué)士丘濬寫下這首《受一品封》,以答謝眾人的祝賀,并回應(yīng)眾人對(duì)他“緣何得”“如此恩封”的疑問。他把這一切榮耀與成就歸功于兩件事:積陰功與好讀書。

四十年前的景泰五年(1454年),丘濬獲殿試二甲第一,與另外十七位同科進(jìn)士被選拔為翰林院庶吉士。對(duì)于丘濬而言,這一職位對(duì)他最大的誘惑便是可以“讀書秘閣”。這對(duì)于小時(shí)候無書可讀的丘濬來說,無疑是天降的幸福。

一日,翰林院內(nèi)眾人齊聚于史館,丘濬及座師修撰李紹、編修劉定之等也在場(chǎng)。大家正聊得興起,李紹忽然指著劉定之問丘濬:劉定之生長(zhǎng)于江西這樣人才輩出之名邦,又不乏名師指教,他的學(xué)問自然是浩博精深,而你生于偏遠(yuǎn)的海南,你從哪兒去獲得可讀之書呢?哪能有什么厲害的老師可以教導(dǎo)你呢?你是如何做到學(xué)問如此博洽的呢?

丘濬在《南溟奇甸賦》中認(rèn)真問答了這些問題。他把這一切歸功于教化的推行、公序良俗的熏陶,他說如今的瓊州琴樂之聲處處可聞,禮樂文明“彬彬然盛矣”,這里只是起步得晚,瓊州學(xué)子的知恥而后勇,讓荒島變奇甸。

傳說百里借《漢書》

年幼時(shí),丘濬已經(jīng)有了自己的代表作《五指參天》,被鄉(xiāng)人稱為神童,但他不這么認(rèn)為,甚至覺得自己天資平平:“不幸稟此凡下之資,而生乎遐僻之邦,家世雖業(yè)儒,然幼失所怙,家貧力弱,不能負(fù)笈擔(dān)簦以北學(xué)于中國(guó)。”父親丘傳早逝,家中的藏書便所存無幾,鄉(xiāng)鄰借去的,大多也難再追回,尚存的又因海南島潮濕多蟲“往往編殘字缺”。丘濬和兄長(zhǎng)丘源也去城內(nèi)的書市里找過書,希望能買入或是借到一些值得讀的好書,但書市多是些“俚俗駁雜之說”,二人總難如愿。于是,丘濬只得找親戚朋友借,借后再抄錄,以便時(shí)常溫習(xí),但借書也不總是順利的。

《明史》里便有這樣的一條記載:“(丘濬) 家貧無書,嘗走數(shù)百里借書,必得乃已。”這條讀起來略“硬”的記載,在鄉(xiāng)人的口中就變得生動(dòng)多了。時(shí)人把它編成一則故事,故事名為《十歲百里借〈漢書〉》,說十歲的丘濬想讀《漢書》,于是向老師要了封介紹信,想去找老師的一位姜姓朋友借這本書。

然而,這位姜姓朋友的住所在百里之外,步行至少得三天三夜,丘母不放心,但畢竟書香門第,自然還是會(huì)支持這樣的好學(xué)之舉的,于是便給丘濬烙好了餅,送他遠(yuǎn)行。到達(dá)姜家時(shí),主人給丘濬出了一個(gè)上聯(lián)讓他對(duì),說如果他對(duì)得上便借。

姜先生端坐于院內(nèi)照壁前的石凳上,出了上聯(lián):“墻壁當(dāng)前,龍不飛,鳳不舞,桃不開花,梨不結(jié)果,可笑小子。”小丘濬從容不迫,對(duì)出下聯(lián):“棋盤之中,車無輪,馬無鞍,炮無煙火,兵無良草,敢殺將軍。”姜先生聽后,連忙捧出 《漢書》,并邀請(qǐng)他常來看書、借書。

這則民間故事不但在海南民間廣為流傳,還被輯入《中國(guó)歷代神童:元、明、清朝卷》一書。

在丘濬的記憶里,他因借書經(jīng)歷的困難不少,有時(shí)候?yàn)榱私璧揭槐緯吐曄職馐窃谒y免的,甚至?xí)蚍磸?fù)求于他人而被厭煩、被笑“癡或迂”。

傳授讀書之法

丘濬嗜書是旁人無法比的,只要是書,只要不是那些“俚俗駁雜之說”,只要能借到,他都肯下功夫閱讀。但有時(shí)候沒得挑,三教百家之言,他也無不涉獵。但只是一味苦讀,不得要領(lǐng),卻也難有所成。丘濬“有所成”,得益于他“會(huì)讀書”。

成化五年(1469年) 三月初七日,丘母去世。丘濬在京師槐陰書屋收到噩耗時(shí),已是秋日。待到丘濬一家四口趕回瓊山老家時(shí),已是成化六年了。守孝期間,丘濬想起自己一樁未了的心愿,那便是為自己的家鄉(xiāng)建一藏書之所——“某也幸,他日茍有一日之得,必多購(gòu)書籍以庋藏于學(xué)宮,俾吾鄉(xiāng)后生小子,茍有志于問學(xué)者,于此取資焉。無若予求書之難,庶幾后有興起者乎。”

淋過雨的人懂得給別人撐傘。少時(shí)吃夠了無書可讀之苦、受夠了因借書而遭致的白眼冷語,“翰林院之問”也讓他清醒地認(rèn)識(shí)到,要跨越成見這座大山,靠的只能是自強(qiáng)不息。不論丘濬如何能言善辯,瓊州文教的窘迫仍是顯而易見的:這里甚至沒有過什么藏書家,官方藏書也是捉襟見肘。元至正年間(1341年—1368年),任瓊州府學(xué)學(xué)正的符元裔就曾無奈地感嘆:“我為正于學(xué),而學(xué)無藏書以備學(xué)者之求,我職為有愧矣。”府學(xué)都如此,更不必談州學(xué)、縣學(xué)了。

成化八年(1472年)正月,藏書石室動(dòng)工興建,次年七月落成,丘濬又將自己的部分藏書藏于石室,包括他抄錄的那兩套珍貴的古籍《曲江集》和《武溪集》。

丘濬還寫了《藏書石室記》,首先強(qiáng)調(diào)了書的重要性,說書是了解天地萬物的媒介,勸瓊州后生們要多讀書,不僅要讀科舉必考書目,各類傳記、史書及諸子百家的典籍也都要勤讀。他還分享了自己讀書的竅門——“博雜”和“精約”。

這是丘濬數(shù)十年來讀書的切身體會(huì)和心得。他之所以能成為“學(xué)識(shí)博涉”之人,首先是因?yàn)樽x書“博雜”,正是因?yàn)椤白粤?jīng)諸史九流箋疏之書,古今詞人之詩文,下至醫(yī)卜老釋之說,靡不探究”,才使得他一個(gè)生于無書可讀又無名師可從的南荒之人成為翰林院中的佼佼者,更是最終成為“有明一代文臣之宗”。丘濬所說的“博雜”的“博”,即多而廣,同時(shí)“雜”應(yīng)無門戶之見。正是在這種如大海不拒細(xì)流的讀書態(tài)度下,丘濬將各個(gè)學(xué)科知識(shí)完成了貫通。這使得他看問題能更全面,解決起問題來更能切中問題的本質(zhì)。

除了“博雜”,丘濬還主張:“學(xué)必由約,而后可以致于博,精而約之,以盡其多與博。”這里的“精”是專注與深入,“約”則是概括出精要。如何做到又精又博?其實(shí)這是個(gè)很困擾讀書人的問題。通常情況下,要做到精專,勢(shì)必就會(huì)丟掉博雜。同理,要做到博雜,就沒有太多精力和時(shí)間去實(shí)現(xiàn)精專。丘濬在這里給出的“約”字,在一定程度上是可以解決這個(gè)矛盾的。概括地說,讀書時(shí)要針對(duì)不同類型、不同內(nèi)容而采取不同的方法。

第一種便是精讀,精讀便是專注深入地讀,一字一句認(rèn)真地讀,不放過任何細(xì)節(jié),不忽略任何情節(jié)。這種方法最耗精力卻也最是有效,適用于與自己學(xué)習(xí)研究的專業(yè)關(guān)聯(lián)強(qiáng)的書。這類書需要通過精讀去咀嚼、去吸納,以幫助自己建構(gòu)、夯實(shí)或豐盛知識(shí)體系。

第二種便是粗讀,結(jié)合丘濬所提的,我們也可以稱之為“約讀”。粗讀當(dāng)然不是指潦草地讀,其關(guān)鍵在于提綱挈領(lǐng)、概取精要。這種方法最是適合讀一些與自己學(xué)習(xí)研究的專業(yè)關(guān)聯(lián)弱的書。

第三種便是“挑著讀”。這種讀法適用于工具書。方志、實(shí)錄、百科、手冊(cè)之類的工具書,是不需要逐字逐句去讀的。

“約讀”“挑著讀”既能實(shí)現(xiàn)“博雜”,又能節(jié)省出時(shí)間和精力實(shí)現(xiàn)必要的“精讀”,這便是丘濬在《藏書石室記》里分享給瓊山后學(xué)的讀書心得。他對(duì)他們充滿期待,希望他們的學(xué)問和見識(shí)都能借此石室、憑著讀書逐漸深遠(yuǎn)、宏大。他說,他只是遺憾自己老了,怕是不能看到瓊山后生們未來的盛景了。但他忽又筆鋒一轉(zhuǎn):“雖然,冥漠之中,無知?jiǎng)t已,萬一有知,亦將暢然快,然笑也。”

丘濬最愛讀什么書?

若要問丘濬最愛讀哪類書,“朱子理學(xué)”會(huì)是一個(gè)重要的選項(xiàng),畢竟他是常以“理學(xué)衛(wèi)道士”自居的。他自年少備考時(shí)便開始正式接觸程朱理學(xué),稍長(zhǎng)后得遇程門后裔、瓊州知府程瑩點(diǎn)撥,到國(guó)子監(jiān)又蒙蕭镃等恩師指教,再到翰林院里的自我打磨,歷經(jīng)數(shù)十年的積淀,已經(jīng)形成“丘氏理學(xué)”且根深葉茂。

程朱理學(xué)發(fā)展到明代,已成為官方所尊崇的正統(tǒng)和主導(dǎo)思想。然而,當(dāng)這種“正統(tǒng)”和“主導(dǎo)”更多地甚至僅表現(xiàn)在科舉考試的運(yùn)用上,而非用于推動(dòng)社會(huì)發(fā)展與思想進(jìn)步時(shí),程朱理學(xué)就逐漸變成了一種取仕和求仕的工具,導(dǎo)致其功利性激增,而思想性日益消退,進(jìn)而逐漸僵化和教條化。在逐利本性的驅(qū)使下,科舉考生們以為找到了通往仕途的捷徑,因此,他們只從所要考的經(jīng)書中摘取只言片語,而不愿花力氣去研讀原典,更不必說去博覽群經(jīng)了。這種發(fā)展態(tài)勢(shì)下的程朱理學(xué),自然會(huì)遭到部分“清醒”的精英們的批評(píng)與非議。丘濬敏銳地察覺到了這一趨勢(shì),也看到了程朱理學(xué)面臨的困境。作為程朱理學(xué),尤其是朱子學(xué)說的擁護(hù)者,他需要站出來衛(wèi)道。

天順七年正月,丘濬的理學(xué)著作《朱子學(xué)的》完稿付梓,丘濬此書后序里強(qiáng)調(diào)了“持敬”應(yīng)從“外”到“內(nèi)”的必要性,極力主張要高度重視外在學(xué)習(xí),強(qiáng)調(diào)要先實(shí)實(shí)在在地學(xué)習(xí)圣賢之書,再去談內(nèi)在修養(yǎng)的提升。之所以要如此,是因?yàn)槿绻麅?nèi)外倒置,先“內(nèi)”后“外”,就可能導(dǎo)致一些學(xué)者在學(xué)習(xí)時(shí)無從下手,最終迷失方向,圣賢之學(xué)就變成了怪誕之學(xué)、玄虛之學(xué)。

成化十年二月,他又完成了一部理學(xué)著作《家禮儀節(jié)》。這是繼《朱子學(xué)的》后,又一本與朱子理學(xué)直接相關(guān)的著作。

丘濬對(duì)朱子理學(xué)的學(xué)習(xí)與研究,不單停留在對(duì)理學(xué)正統(tǒng)的守護(hù)及理學(xué)要義的闡發(fā)上,更體現(xiàn)在對(duì)它的革新上。這一點(diǎn),在他的《世史正綱》中體現(xiàn)得尤為突出。成化十七年二月,丘濬創(chuàng)作完成他的史學(xué)著作《世史正綱》,這部書的創(chuàng)作與他參與修訂《續(xù)資治通鑒綱目》一書有關(guān)。這次修訂,讓他得以更為深入地鉆研朱熹所作的《資治通鑒綱目》,也讓他發(fā)現(xiàn)了該書中存在的問題和弊端——“用意深而立例嚴(yán),非賢人君子不能知也,是以知之者恒鮮”。很顯然,這與“經(jīng)世濟(jì)用”的著書目的相悖。任何思想要作用于社會(huì)治理、國(guó)家治理,首先要做到的便是普及,繼而才能贏得充分的群眾基礎(chǔ)。于是,丘濬借《世史正綱》完成了“革命”,將這本書寫成了“示夫當(dāng)世之學(xué)生小子”之書,在守護(hù)正統(tǒng)的同時(shí),兼顧了普及和傳播的需求。

自然,更為世人所熟知的、他的扛鼎之作《大學(xué)衍義補(bǔ)》則更是少不了摘引朱子語錄、闡發(fā)朱子理學(xué)之精髓。在此之前,他自然要精讀和深究《大學(xué)》和《大學(xué)衍義》等前人留下的經(jīng)典著述。

丘濬,從一名海南學(xué)子成長(zhǎng)為一位泱泱大國(guó)的輔政之臣,從一名“臨高醫(yī)學(xué)訓(xùn)科”的小孫子成長(zhǎng)為內(nèi)閣大學(xué)士,從一名瓊州府學(xué)的學(xué)子成長(zhǎng)為策劃出一部偉大的治國(guó)方略的中國(guó)“第一流人物”,最終成為一代國(guó)士,這一切,幾乎都與他“好讀書”“會(huì)讀書”密不可分。值此讀書日,借他勸勉當(dāng)時(shí)太子的一首詩贈(zèng)與各位讀者:“光陰駒過隙,一刻值千金。白日休虛度,經(jīng)書好用心。”

(作者系海南省典籍整理與研究基地特約研究員)