《蘇軾與王鞏、寓娘會面圖》。本版手繪/楊千懿

儋州東坡書院里的載酒亭。海南日報全媒體記者 張茂 攝

惠州西湖公園里的蘇軾和王朝云雕像。海南日報全媒體記者 陳耿 攝

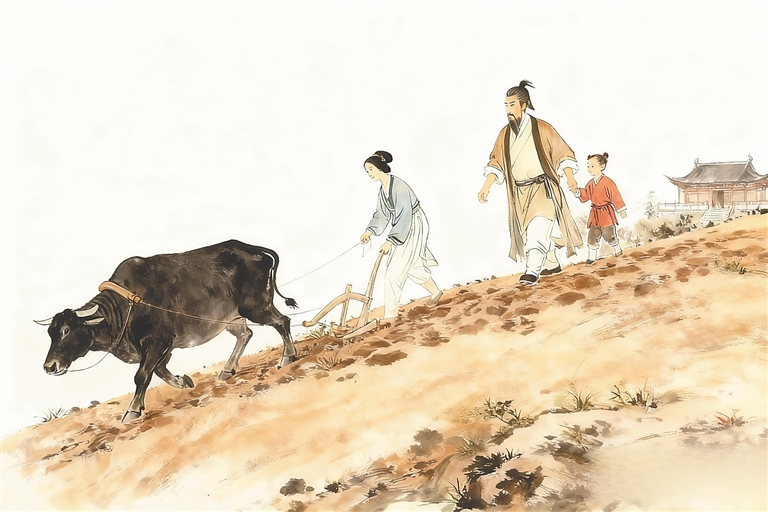

種蔬接果以忘老

海南萬里真吾鄉

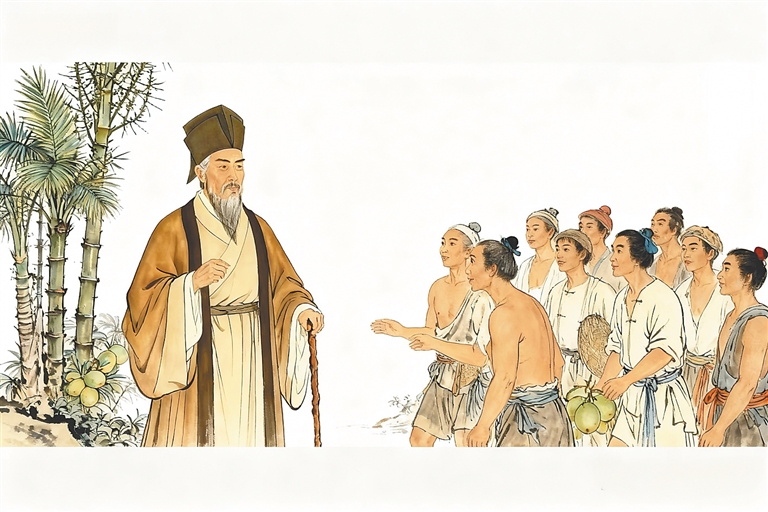

眷此邦之多君子

海南日報全媒體記者 梁君窮

編者按

十一月八日第三屆中國(海南)東坡文化旅游大會在澄邁開幕

音樂劇《心安東坡》在開幕式上首演

“心安”一詞出自蘇東坡與好友王鞏見面時所作詞《定風波》

東坡一生輾轉多地 哪里是他的心安之處 什么能讓他心安

《海南周刊》帶您了解

縱觀蘇東坡一生,從蜀地少年到天涯老者,歷典八州,身行萬里,歷經宦海驚濤駭浪,終究收獲了“此心安處是吾鄉”的通透與豁達。

何處心安?何以心安?少年時家庭的溫情滋養、青年時為國為民的一腔熱血,中年時在黃州的涅槃蛻變,晚年時于嶺南的豁達超然,東坡用一輩子的時間把“異鄉”走成“故鄉”,把“貶謫”走成“歸程”。

眉山溫情:心安的心靈港灣

“吾家蜀江上,江水綠如藍。”古眉州城外,岷江水日夜不息地流淌,哺育了蜀地無數人家,也滋養了900多年前的蘇家,成就了中國文壇千古佳話。

無論走多遠,眉山的山水、故鄉的風物,始終是蘇軾心底最深的牽掛。蘇東坡的心安,最早便是從眉山的一個庭院里生長出來的。

家庭不僅給了蘇軾知識的滋養,更塑造了他的人格與性情,讓他在宦海浮沉中始終保持赤子之心,在顛沛流離中依然能夠吟詠出“大江東去”的詩句。

少年時,蘇軾一家三世同堂,和睦溫馨,祖父和父母健在,又有姐姐和弟弟陪伴,蘇軾的童年時光充滿了歡樂,這使得他的性情中自帶了樂觀豁達的因素。

父親蘇洵教導蘇軾讀書,不重章句之解,只問“古今成敗得失”,這種務實通透的治學態度,悄悄植入他的骨髓。母親程氏也喜歡讀書,且深明事理,特別注重培養蘇軾的大節大義、家國情懷。后來蘇軾獨立不懼,堅持直道而行,為民請命,即使屢遭貶謫也在所不惜,這與母親的教育大有關系。

蘇軾小時候讀書,有一次母親程氏給他講述《后漢書·范滂傳》:范滂因反對宦官專權而遭陷害,臨刑前與母親訣別,范母深明大義,支持兒子的正義之舉。東坡聽完后問母親:“如果我做范滂那樣的人,母親會同意嗎?”程氏回答:“你能做范滂,我難道不能做范滂的母親嗎?”

蘇軾與弟弟手足情深、互愛互助,為古今典范。兩人自少時起便形影不離,在眉山的竹林間吟詩作對,進京趕考路上相互扶持,隨后又一同登進士第。

出仕后,兄弟倆聚少離多,卻常常鴻雁傳書,幾十年間從未間斷。蘇軾幾乎每到一處任所就給弟弟寄信贈詩,僅以“子由”為題的詩詞就超過100首。如我們熟知的《水調歌頭》,開篇便寫道:“丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。”

當風雨襲來,蘇轍依然是讓蘇軾心安的力量。蘇軾因“烏臺詩案”身陷囹圄,蘇轍“愿以一身免兄之罪”,日夜奔走,甚至上書皇帝,請求削去自己的官職為兄長贖罪。

親情的滋養,更離不開三位伴侶的溫柔守護。原配王弗聰慧通透,“事翁姑甚孝,與先生琴瑟相和”;繼室王閏之在蘇軾經歷宦海沉浮時始終不離不棄;那句“不辭長作嶺南人”的豁達,背后藏著王朝云的支撐。

家庭如一方沃土,讓蘇東坡的“心安”根系深深扎下。無論日后走多遠,遇到多大風浪,想起眉州的庭院、弟弟的書信、妻子的笑容,他便能找回內心的篤定。

經世濟民:心安的堅實堤岸

嘉祐六年(1061年)十一月十九日,蘇軾自開封出發,赴任鳳翔,這是他第一次外任地方。

路過澠池時,蘇軾寫下詩作《和子由澠池懷舊》,其中兩句知名度很高:“人生到處知何似,應似飛鴻踏雪泥。”

在這首詩中,蘇軾由一位老僧的離世生發出人生無常的感慨。但若人生真似“飛鴻踏雪泥”,充滿了無常,那又如何能求得心安?

無常中也蘊含著有常。經世濟國的理想、造福百姓的情懷,這種信念亦是讓東坡心安的力量。

在鳳翔任上,蘇軾發現當地有負責給官府押送綱運(大宗貨物)的“衙前役”。但在木筏水運的途中,官物如有丟失,服役的百姓要負責賠償,許多人因此破產甚至被投入牢獄。造成危害的一個原因在于官府在黃河、渭河漲水期下令運木。于是,蘇軾便對衙規進行了修訂,使衙前役可自擇水工,按時令編木筏運輸,從此“衙前之害減半”。

改革“衙前役”可以說是蘇軾步入仕途后,為民所做的第一件大事。

熙寧四年(1071年),蘇軾赴任杭州通判,此時距他出任鳳翔府簽判已過了十年。這十年間,朝堂上英宗去世,神宗繼位,蘇軾的恩師歐陽修也被貶外放,王安石上臺,變法開始。家中妻子王弗和父親蘇洵相繼離世,蘇軾、蘇轍兄弟扶柩還鄉守孝。

家中變故頻出,朝堂上盡是不利于自己的局面,自己也開始了長達八年的外任地方官生涯。但面對這些變化,蘇軾沒有忘記的是為民的初心。

在杭州通判任上,蘇軾發現杭州“其水苦惡,惟負山鑿井,乃得甘泉,而所及不廣”。于是,1072年,他和知州一起組織杭州人民整治六井。第二年江浙一帶大旱,滴水貴如油,但杭州并不缺飲用水,老百姓爭相稱道兩人的先見之明。

在徐州任上,蘇東坡更是以生命守護百姓。熙寧十年(1077年),黃河決口,洪水直逼徐州城。當時的徐州城垣低矮,百姓人心惶惶,不少富人主張棄城而逃。東坡卻力排眾議,喊出“吾在是,水決不能敗城”。他登上城墻,指揮軍民加固城防,又帶領大家在城外修筑長堤,終于成功保衛了徐州城。

蘇軾類似的故事還有很多,這份“為國為民”的初心,如同一道堅固的堤岸,擋住了宦海的驚濤駭浪,讓他的心靈始終保持著安寧與篤定。

黃州涅槃:心安的蛻變之路

元豐二年(1079年),“烏臺詩案”如一場驟雨,將蘇東坡從仕途的高峰打入谷底。他被貶為黃州團練副使,“不得簽書公事”,形同流放。

一邊是經世濟國的理想,一邊是不斷遭受打擊的殘酷現實。如何找回“心安”的力量?這一次,蘇軾在黃州完成了悟道,實現了人生的涅槃。

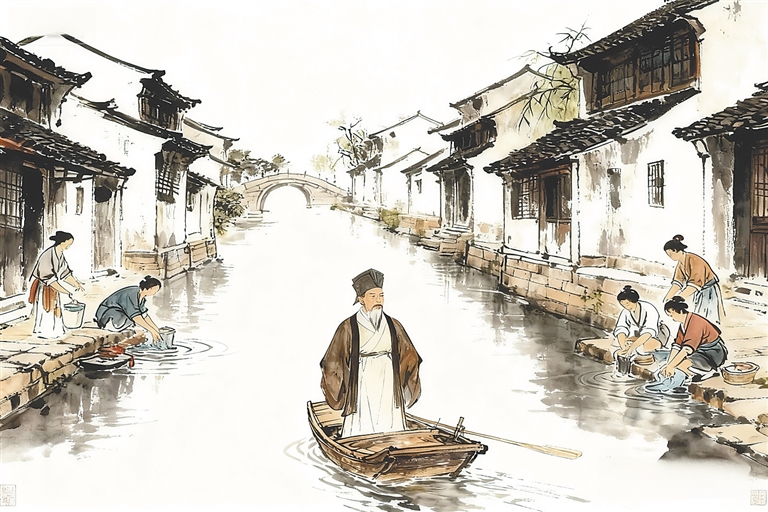

也就是在經歷了黃州的轉折后,蘇軾才寫下了那首《定風波·南海歸贈王定國侍人寓娘》,其中流傳最廣的一句詞是“此心安處是吾鄉”。

在黃州,他成了關心糧食和蔬菜的農人,完成了從蘇軾到東坡居士的轉變。他開墾了一塊地,名為東坡。在東坡之上,蘇軾第一次真正貼近土地。他學著耕地、種稻、栽菜、種茶,從一開始的手足無措,到后來的駕輕就熟。

他在《東坡》中寫道:“莫嫌犖確坡頭路,自愛鏗然曳杖聲。”那條布滿碎石的坡路,不再是坎坷的象征,而是他走向心安的必經之路。

蘇東坡和家人還新建了一處居所,名為“雪堂”,雪堂四壁畫滿雪景,紛紛揚揚的大雪,勾勒出天地一片白,也造就了東坡安放身心的居所。

蘇東坡作有《雪堂記》,在其中袒露心聲,他已不再執著于出世入世之分,一切只求“適意”。

何為“適意”?是知世事渾濁而不自棄,是“吾非逃世之事,而逃世之機”,更是“隨緣放曠,但盡凡心”。如果沒有黃州這一站,我們或許可以記住那個才氣沖天的蘇軾,卻見不到那位“萬里歸來顏愈少”“此心安處是吾鄉”的東坡居士。

黃州的山水也滋養著蘇東坡的心靈。赤壁磯頭,他臨江而坐,看著“大江東去,浪淘盡,千古風流人物”,心中的迷茫漸漸消散。靜心悟道,讓他跳出個人的榮辱得失,看到了生命的永恒與廣闊。

元豐五年(1082年)春的一天,他在黃州的路上行走,遇雨無傘,同行的人都狼狽不堪,唯有他泰然自若。雨停后,他寫下“回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴”。風雨也好,晴天也罷,都是人生的常態,唯有內心的平靜,才是真正的心安。

黃州的轉變,是他在勘破生活的殘酷真相后,在面對“人生如逆旅”之時,既不躺平擺爛,也非浮躁亢奮,而是選擇了一種“適意”的態度,完成了對自我的超越。

嶺南春色:心安的最終歸宿

蘇東坡好友王鞏(字定國)因受“烏臺詩案”牽連被貶嶺南,歌妓寓娘追隨前往。他們北歸后與東坡見面,東坡詢問嶺南境況,寓娘回應“此心安處是吾鄉”。不承想一語成讖,蘇東坡晚年時,真就被貶至嶺南。

彼時,蘇東坡已完成了人生的涅槃,達到了榮辱不驚、超然忘我的境界。在嶺南,他活成了秉性難改的樂天派,活成了黎民百姓的好朋友,在很大程度上,他的心安已是生命的常態。

剛踏上惠州的土地,蘇東坡便寫了一首《十月二日初到惠州》:“仿佛曾游豈夢中,欣然雞犬識新豐。吏民驚怪坐何事,父老相攜迎此翁。蘇武豈知還漠北,管寧自欲老遼東。嶺南萬戶皆春色,會有幽人客寓公。”

東坡在詩中用了不少典故,“雞犬識新豐”是指漢高祖劉邦為緩解其父劉太公思鄉之情,仿故鄉豐縣街巷布局于驪邑建造新豐城一事,常用來形容身處異鄉卻如在故土般自在。可見東坡初到惠州時,整個人的精神狀態很好,內心的安寧洋溢于文字。那個偏遠又充滿瘴氣的嶺南,在他看來“萬戶皆春色”。

在惠州,蘇東坡發現當地的荔枝味美,寫下“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”的詩句,那份對生活的熱愛,感染了身邊的每一個人。

被貶儋州后,條件更加艱苦,不僅“食無肉,病無藥,居無室,出無友,冬無炭,夏無寒泉”,也沒有太多書籍可讀。以致東坡說“到此抄得《漢書》一部,若再抄得《唐書》,便是貧兒暴富”。

面對這樣的環境,東坡也沮喪過,但最終他選擇泰然處之。他走出桄榔庵,結識了許多當地的朋友,甚至當地孩童都能“黎音笑語說坡翁”,有的甚至與之成為摯友,如熱情好客的黎家兄弟、率性灑脫的老符秀才、大耳朵的吳老頭,還有義士趙夢得,這無疑反映出了他“心安”的狀態。

在北歸之時,東坡不禁寫下《別海南黎民表》,動情地說“我本儋耳人,寄生西蜀州”“知君不再見,欲去且少留”。

晚年的蘇東坡,早已看淡了仕途的榮辱得失,也看淡了人生的悲歡離合。他明白,人生的真正安寧,不在于境遇的順逆,而在于內心的安之若素。

他在《定風波·南海歸贈王定國侍人寓娘》中寫道:“此心安處是吾鄉。”這句詞,是他一生心安歷程的總結。無論是眉州的家園、黃州的東坡,還是惠州的荔枝、儋州的茅屋,只要內心達觀,有朋友相伴,能為百姓做些實事,便是他的“吾鄉”,便是他的心安之處。

心安他鄉是故鄉

湖北黃州

蘇軾被貶黃州約一年后,逐漸從消沉中走出來,他墾辟東坡,和家人一起建新居“雪堂”,決意在此“種蔬接果,聊以忘老”。

海南儋州

蘇軾居儋州期間,與海南百姓融洽相處,他筆下出現了“黎子云兄弟”“吹蔥葉的兒童”等眾多平民形象。獲赦北歸時,他說自己是“儋耳人”,這次離開就像是出遠門。

江蘇常州

蘇軾北歸途中,弟弟蘇轍邀請他去穎昌居住,他權衡再三,決定赴常州居住。他曾在文章中提到,喜歡待在常州,是因為“眷此邦之多君子”。

制圖/楊千懿 文字整理/羅安明