潘存與“海南第一樓”

乾坤正氣此樓中

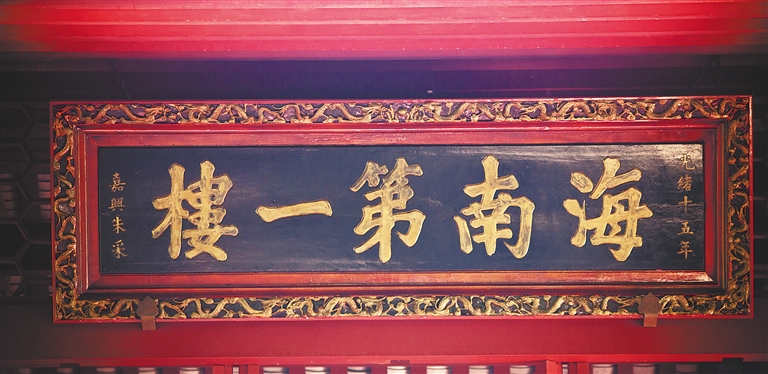

海口市五公祠內的“海南第一樓”。海南日報全媒體記者 袁琛 攝

時任廣東雷瓊道道臺朱采題寫的“海南第一樓”匾額。 李幸璜 攝

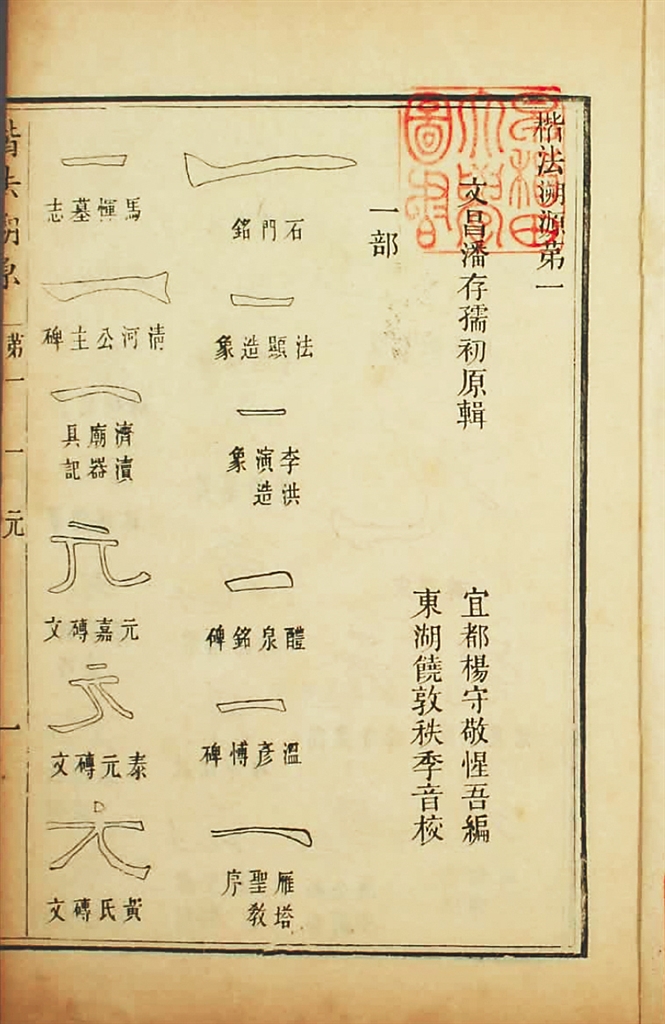

潘存輯、楊守敬編的《楷法溯源》一書內頁。 陳耿 攝

■ 何杰華

海口五公祠的主樓被譽為“海南第一樓”,是因樓內供有“五公”李德裕、李綱、趙鼎、李光、胡銓。這五位均曾身居高位又才德兼備且都曾澤被海南,樓以人名,故稱第一。也因此,這第一樓內自光緒十五年(1889年)起便懸有一副楹聯——“東坡之外有五子,大海以南第一樓”。

此聯作者名喚潘存。嘉慶二十三年(1818年),他生于海南文昌。咸豐元年(1851年)中舉后,他“報捐主事,簽分戶部福建司行走”。此后的三十年,潘存屢試不中,屢薦不遇,只在這六品主事的閑職上打轉。升遷無望,潘存便勤研經史至淹貫百家,有《論學說》《克己集》傳世;又好臨池得古人密鑰,所集之寶帖,所書之墨寶,“中外爭寶貴之”。其弟子楊守敬攜其所書至日本,竟引得東洋書者競相赴京請益,其中不乏書法家中林梧竹等日本書法名家,并由此拉開了近代中日書法交流的帷幕。此外,潘存與其弟子楊守敬合著的《楷法溯源》,更是成為傳世之作。

光緒九年(1883年),潘存致仕返鄉。是年,中法戰爭爆發,潘存受時任兩廣總督之請,以一介文人之軀,領辦雷州、瓊州兩郡的團練,書生上馬,力保桑梓。光緒十一年(1885年)夏,中法戰爭以雙方簽訂《中法新約》而宣告結束,潘存因團練有功,獲得了嘉獎,清政府特將其官職提拔至四品,并要求國史館為其立傳。

此后,潘存先是于光緒十四年(1888年)接受兩廣總督張之洞的邀請出任廣東四大書院之一的惠州豐湖書院山長一職,后又返鄉先后掌教于蘇泉、蔚文,成為一代儒師。其與海南第一樓的緣分,便始于蘇泉。

海口之蘇泉書院,宋元時叫“東坡書院”,明代更名為“粟泉書院”,清乾隆十年(1745年)更名為“蘇泉書院”。光緒十五年(1889年),潘存由惠返瓊,受聘出任蘇泉書院山長。是年,與其交往頻密的雷瓊道道臺朱采決定于書院南側重修五公祠,并建主樓以祀“五公”。既是山長又是書法大家的潘存,自然成了為主樓撰聯的第一人選。

第一樓為兩層三楹木制。二層額懸“海南第一樓”匾,出自朱采之手,正門有聯“東坡之外有五子,大海以南第一樓”,便為潘存所撰。此聯既點名蘇泉書院與蘇東坡、五公祠與五子(李德裕、李綱、趙鼎、李光、胡銓)之間的聯系,又恰合書院與祠相互毗鄰的位置關系,更將此樓號稱“第一樓”的緣由道明,正是樓不在高,有賢則名。

由二層正門入內,正廳又懸一聯,同樣出自潘存之手。聯曰:“唐嗟末造,宋誤偏安,天下幾人才置之海外;道繼前賢,教開后學,乾坤有正氣在此樓中。”此聯將潘存“精研經史”之功與“工善詩文”之才展露無遺:上聯寫唐宋末世中原之不幸,下聯又轉瓊州之有幸,以史之“憾”襯今之“幸”,以唐宋末世中原之“茍且”照瓊州后學之奮進,既寫瓊州與中原正氣的一脈相承,又寫建此樓以“見賢思齊”的現實意義。

瓊州歷來念舊。不論是蘇東坡居儋時的教化之功,還是他的那句“滄海何曾斷地脈,白袍端合破天荒”給予瓊州慷慨真摯的勉勵;無論李德裕平澤潞之亂的戰功,還是他興利除弊的救國之志;更不必說李綱、趙鼎、李光、胡銓主張抗金、反對求和的氣節與決心。這些瓊州人都牢記在心,世代不忘。蘇泉書院也好,第一樓也罷,便都是這種“念舊不忘”的載體,自然也是教化士民、養乾坤正氣的理想場域。

潘存為五公祠第一樓所作的第三聯,原也懸于二層樓內,如今則在一層正門兩側。正門上懸“五公祠”匾,兩側聯曰:“萬里投荒開地脈,千年崇祀見天心。”此聯看似專寫東坡與海南——畢竟東坡曾有“滄海何曾斷地脈”之句。但其實,“萬里投荒開地脈”寫的是一組群像。這組群像中的每位中原來客在他們各自落魄之時光臨彼時尚是蠻荒之地、被傳為“瘴氣盈空”的海南島時,都是被動的。

東坡先生抵達之前便已交代后事——“某垂老投荒,無復生還之望,昨與長子邁訣,已處置后事矣。今到海南,首當作棺,次便作墓。乃留手疏與諸子,死則葬海外。”卻能在登島后以化民教士為己任,設館教學,勸農墾荒,竟使儋州成鄒魯。

李德裕登島之初也是不甘心的,甚至是絕望的。他在《登崖州城作》中寫道:“獨上高樓望帝京,鳥飛猶是半年程。青山似欲留人住,百匝千遭繞郡城。”字里行間盡是無奈與孤苦。他在海南確實過得很苦,甚至到了“資儲蕩盡,家事一空”“百口嗷然,往往絕食”的地步。他非常不習慣在海南的生活,他寫信給段少常抱怨住所總有雞飛過,便將自己喚作了“祝雞翁”。自嘲中寫滿了落寞。他大中三年正月抵瓊,當年十二月辭世,不足一年的時間里,卻創作了四十九篇雜論合為《窮愁志》三卷。卷中《漢元論》《英杰論》《舊臣論》《朋黨論》等篇對昏君奸臣的批判,對君明臣賢達的理想政治的構想,讀來無不令人肅然起敬。這是李德裕除“良相高士”的英雄形象外,留給海南的另一筆寶貴財富,也在一定程度上為彼時及后世的中原士人了解海南提供了一份有效的參考。

李綱的海南故事則有些傳奇。他于南宋建炎三年十一月二十日深夜登島,游完天寧寺,學著嚼檳榔,寫未完成的詩,七天后的二十九日便被赦免了。于是,他帶上一只海南的孔雀北歸。這段短暫而傳奇的經歷,讓這位主張“祖宗疆土,當以死守,不可以尺寸與人”的南宋宰相于正義與勇敢之外,又多了一份俏皮與可愛。于是,后人在島上東山嶺建“靈照堂”“李綱廟”,立李綱像,又將他請進五公祠。

群像中的李光則在海南待了整整十二年。在這不短的時間里,他勸鄉人放下手中斧鑿護松林嶺青山不老,率眾人清東坡舊泉,訪東坡《載酒堂二詩》真本,承東坡遺志修郡縣學校,為寧濟廟撰《儋耳廟碑》為儋州存史……可謂是好事做盡,遺澤無窮。其實,他的日子過得也很凄慘。這不單是因其被貶的身份,也因生活之極端困苦——“昌化肉不常得,予蔬食已慣,每聞有豬,則召一二友生同飯,月不過二三。”如今,與李光有關的儋州古跡“冠古亭”“涌月亭”“詠歸亭”等已不見蹤跡,但自五公祠建起的那天起,便始終有他的一席之地。

趙鼎和李綱、李光一樣,都是因得罪了秦檜被貶瓊州。他在瓊州吉陽軍的三年,始終被迫處于隱居狀態,連門下故吏都不敢通信問候,只留下一句千古絕唱便絕食而亡:“身騎箕尾歸天上,氣壯山河壯本朝。”這份氣節為海南島的氣質添了許多血性,自宋瓊州士人逐漸入仕為官后,忠誠耿介之臣迭出,鮮有卑劣懦弱之鼠輩。如果說群像中的其他人是“萬里投荒”開文脈,那么趙鼎所開之脈便是瓊州的血氣。

五公之胡銓,被稱為骨頭最強的南宋名臣。在搖搖欲墜的南宋,他上書宋高宗,力諫乞斬秦檜,終也難逃四處飄零的命運。1148年胡銓被貶吉陽軍。抵達瓊州路過臨高時,他受縣令謝渥之邀入住茉莉軒,為臨高士子開講《春秋》。彼時,臨高官員、名士、學子聚在茉莉軒,圍在胡銓身旁,聆聽教誨。其中便有一人——戴定實,正是這一次的相遇,讓他成為臨高史上第一位舉人。也正是這一次的相遇,讓茉莉軒成為當時臨高文化的高地,堪稱臨高之“蘭亭”,一時風頭無兩。此軒自胡銓講學后,便成了臨高私學的發源地,林承藻有詩贊曰:“義學原來茉莉軒,培材廣辟藝林門”。此后,這里又成臨高中學,終使文脈不斷。

唐宋中原先賢“萬里投荒”,均是不得已的被動遷移;蘇東坡及五公等為瓊州“開地脈”卻是古代士人的主動作為。“千年崇祀”是后世對慷慨的給予與凜然之正氣主動奉上的懷念與感激,“見天心”則是這兩種付出相互交付的必然結果,是赤誠與樸真、是善行與民心相互作用的直接呈現。

1893年,為“海南第一樓”撰此三聯的潘存為其家鄉文昌所建的溪北書院終于落成,這正是他對這第一樓自建成之日起便被賦予的“道繼前賢,教開后學”使命的踐行。這“第一樓”的精神,也必將由一代又一代的海南人承襲發揚,以使“南溟奇甸”之名不虛。

(作者系海南省典籍整理與研究基地特約研究員、“另一面的海南”主理人)