清末民國時期的機(jī)制銅元。

五代十國時期的古錢幣“永安一千”。

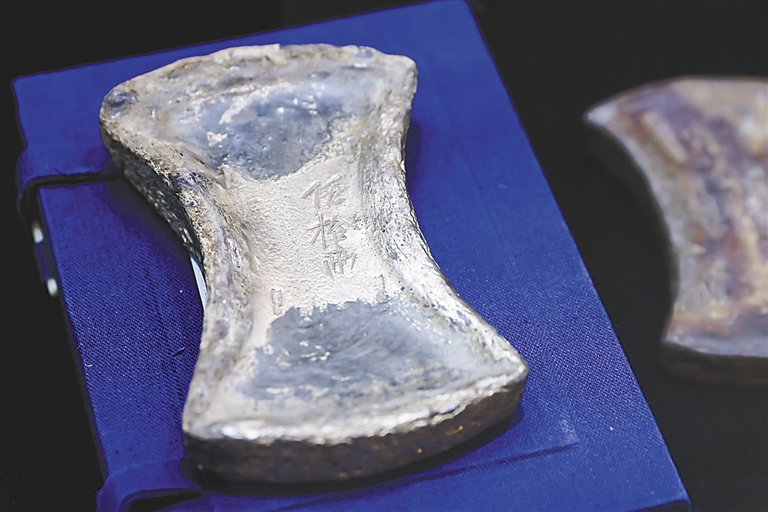

古銀錠。

孩子們參與“我是錢幣拓片大師”活動。

流行于春秋戰(zhàn)國時期的布幣。■ 文/圖 海南日報全媒體記者 劉杰

近日,2025第二屆三亞·中國古玩暨錢幣文化藝術(shù)國際博覽會在三亞CBD文物藝術(shù)中心落幕。本次博覽會匯聚近3000件歷代古錢幣、機(jī)制銀元、紙幣等珍品,吸引眾多國內(nèi)外藏家、專家學(xué)者參觀。

中華文明源遠(yuǎn)流長,我國古代發(fā)行過哪些錢幣,這些錢幣有何特點?不妨讓我們從這次展覽出發(fā),梳理我國錢幣發(fā)展的歷史脈絡(luò),一探錢幣背后的故事和文化價值。

錢幣逐步統(tǒng)一

半兩銅錢通行全國

走進(jìn)博覽會錢幣展廳,仿佛走進(jìn)了錢幣的世界,首先映入眼簾的是古代的貝幣。

“海貝是中國最早的貨幣形式之一,這些海貝多來自印度洋或南海,通過貿(mào)易或貢賦進(jìn)入中原,因其稀缺性、便攜性和可計數(shù)性,逐漸成為一般等價物,具備早期貨幣的雛形。”古泉園地鑒定師黃超介紹。

由于早期人類的生產(chǎn)力水平不足,可作為一般等價物的天然海貝難以穩(wěn)定供應(yīng),而且大小不一無法標(biāo)準(zhǔn)化,古人便開始制作與海貝類似的其他材質(zhì)的類貝幣,如蚌貝、骨貝、陶貝、石貝、玉貝等。到了商代晚期,開始出現(xiàn)銅仿貝,如山西保德縣出土的保德銅貝,是我國最早的金屬貨幣,它的出現(xiàn)標(biāo)志著中國金屬鑄幣時代的開始。貝幣的流通使用,促進(jìn)了商品經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,為大規(guī)模貿(mào)易提供了便利。

春秋戰(zhàn)國時期是中國貨幣發(fā)展史上的重要階段,這一時期學(xué)術(shù)上出現(xiàn)了百家爭鳴,而貨幣領(lǐng)域形成了布幣、刀幣、蟻鼻錢、圜錢四大體系,各具地域特色。金屬貨幣的廣泛使用,標(biāo)志著商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段,也為后來形成統(tǒng)一的貨幣制度奠定了基礎(chǔ)。

秦統(tǒng)一六國后,廢置了六國先秦時期的錢幣,在戰(zhàn)國秦國半兩錢的基礎(chǔ)上加以改進(jìn),鑄造圓形方孔的半兩銅錢通行全國,結(jié)束了先秦貨幣形制各異的混亂狀態(tài)。“它的設(shè)計體現(xiàn)了古人‘天圓地方’的宇宙觀。秦半兩是中國第一種全國統(tǒng)一的貨幣,它的鑄行削弱了地方經(jīng)濟(jì)的獨立性,鞏固了大一統(tǒng)的局面,推動了國家的經(jīng)濟(jì)交流與繁榮。”黃超說。

銅錢、銀錠被取代

銀元成為“主角”

朝代更迭,錢幣樣式也隨之更新。

“這是五銖錢,重約3.25克。”在展廳內(nèi),黃超指著一枚漢代的五銖錢介紹道,漢武帝推行幣制改革,廢除半兩錢,將鑄幣權(quán)收歸中央,由上林三官(鐘官、技巧、辨銅)統(tǒng)一督造標(biāo)準(zhǔn)五銖錢,史稱“上林三官五銖”。其標(biāo)準(zhǔn)重量為五銖,這一標(biāo)準(zhǔn)沿用至唐初,是中國歷史上使用時間最長的貨幣。

三國兩晉南北朝是中國歷史上政權(quán)更迭頻繁、貨幣制度多元化的時期。各政權(quán)因戰(zhàn)亂和經(jīng)濟(jì)需求,鑄幣種類繁雜,其間出現(xiàn)的大泉五百?、?大泉當(dāng)千、大泉二千等虛值大錢,一度引發(fā)經(jīng)濟(jì)混亂。

隋文帝統(tǒng)一中國后整頓貨幣體系,鑄有開皇五銖?和?直筆、曲筆五銖?。因隋朝允許民間私鑄錢幣,導(dǎo)致私鑄盛行、通貨紊亂。唐高祖李淵為穩(wěn)定新政權(quán),改革混亂的幣制,于是“開元通寶”應(yīng)運而生。唐人首次摒棄了自秦半兩以來以重量命名的傳統(tǒng),開創(chuàng)了以“通寶”“元寶”為名的貨幣系統(tǒng)。

北宋是中國歷史上經(jīng)濟(jì)文化高度繁榮的時期,錢幣鑄造工藝精湛、版別繁多,還出現(xiàn)了獨樹一幟的瘦金體錢幣。北宋滅亡后,南宋朝廷退守江南,財政困難,開始大量鑄造各種鐵錢以應(yīng)對通貨膨脹和戰(zhàn)事頻繁導(dǎo)致的國庫空虛。“臨安府錢牌是南宋時期發(fā)行的代表性貨幣之一,分為銅、鉛兩種,由于流通時間極短,十分珍貴。”黃超介紹,本次博覽會上,南宋臨安府錢牌成套系列首次在海南亮相。

到了元代,貨幣以紙鈔為主,但也鑄造了部分銅錢。元代的錢幣大多是八思巴文和漢字并用,反映出少數(shù)民族統(tǒng)治下的多民族大一統(tǒng)政權(quán)的特色。

明代沿用朱元璋在西吳政權(quán)時期鑄行的“大中通寶”,后開鑄“洪武通寶”,并發(fā)行“大明寶鈔”,錢鈔并行。清代亦嘗試發(fā)行“咸豐寶鈔”等,但因缺乏信用支撐,最終被白銀取代。

黃超介紹,我國古代還流行一種具有錢幣形態(tài)但不流通的特殊物品——花錢,又稱“壓勝錢”,主要用于祈福、辟邪、紀(jì)念等。花錢誕生于漢代,發(fā)展至清代達(dá)到鼎盛。

值得一提的是,博覽會現(xiàn)場設(shè)置了銀錠展區(qū)。“銀錠”是對古代白銀貨幣的俗稱,唐宋時稱“鋌”,“元寶”之稱始于元,明代初期稱“銀鋌”,后期稅收銀主要是五十兩馬蹄形大銀錠。清代各省鑄造的銀錠成色稍有不同,大小形狀各異,各地繳稅多用十兩及五十兩銀錠。

博覽會還展出了楚國的金鈑、南宋的金條以及清代的金葉子等珍貴的金貨幣。“從商周的包金貝幣到楚國的金鈑,再到漢代的金餅和馬蹄金,一直到民國時期的金條(俗稱‘黃魚’),黃金作為貴金屬,和白銀一樣自古以來發(fā)揮著高級貨幣的功能。”黃超介紹道。

鴉片戰(zhàn)爭后,外國銀元大量涌入中國市場。這些機(jī)制銀元因成色統(tǒng)一、便于計算而占據(jù)流通主導(dǎo)地位。1887年,兩廣總督張之洞引進(jìn)英國設(shè)備,首鑄“光緒元寶”龍洋,成為中國首套機(jī)制銀元,開啟了中國貨幣機(jī)械化生產(chǎn)時代。后來,“大清銀幣壹圓”“袁大頭”等品種,逐步取代了銀錠以“兩”計重的體系,確立以“元”為單位的標(biāo)準(zhǔn)化貨幣形態(tài)。

人民幣歷經(jīng)五次迭代

數(shù)字人民幣試點

1948年12月1日,華北銀行與山東解放區(qū)的北海銀行、西北解放區(qū)的西北農(nóng)民銀行合并,正式成立中國人民銀行,并于同日發(fā)行中國人民銀行幣,即我國第一套人民幣,現(xiàn)統(tǒng)稱第一版人民幣,后陸續(xù)更換發(fā)行第二、三、四版人民幣。第四版人民幣于2018年5月1日停止流通,目前流通的是第五版人民幣,由于第五版人民幣沒有“壹角”“伍角”,所以第四版人民幣的“壹角”“伍角”還在零星使用。人民幣歷經(jīng)五次迭代,技術(shù)防偽與設(shè)計不斷創(chuàng)新。

近年來,我國積極穩(wěn)妥推進(jìn)數(shù)字人民幣研發(fā)試點,豐富數(shù)字人民幣的應(yīng)用場景,提升貨幣支付的便利性和安全性。2025年1月,人民銀行聯(lián)合多部委發(fā)布的《數(shù)字人民幣普惠金融發(fā)展行動計劃(2025—2027)》提出,到2027年實現(xiàn)數(shù)字人民幣對全國所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全覆蓋,服務(wù)用戶拓展至8億人。順應(yīng)數(shù)字化趨勢推出數(shù)字人民幣,體現(xiàn)了從金屬信用到國家信用、從實物到電子化的貨幣演進(jìn)歷程。

紀(jì)念鈔是與現(xiàn)行流通人民幣職能相同的貨幣。中國人民銀行自1999年起至2025年,先后發(fā)行了8款紀(jì)念鈔,包括1999年的中華人民共和國成立50周年紀(jì)念鈔、2000年的千禧龍鈔、2008年的北京奧運會紀(jì)念鈔、2015年的中國航天紀(jì)念鈔、2018年的人民幣發(fā)行70周年紀(jì)念鈔、北京2022年冬奧會紀(jì)念鈔、2024年的龍年生肖紀(jì)念鈔、2025年的蛇年生肖紀(jì)念鈔。

從早期的實物貨幣到金屬鑄幣、紙幣,再到現(xiàn)代數(shù)字化貨幣,錢幣的發(fā)展史,折射出中國社會的深刻變革。