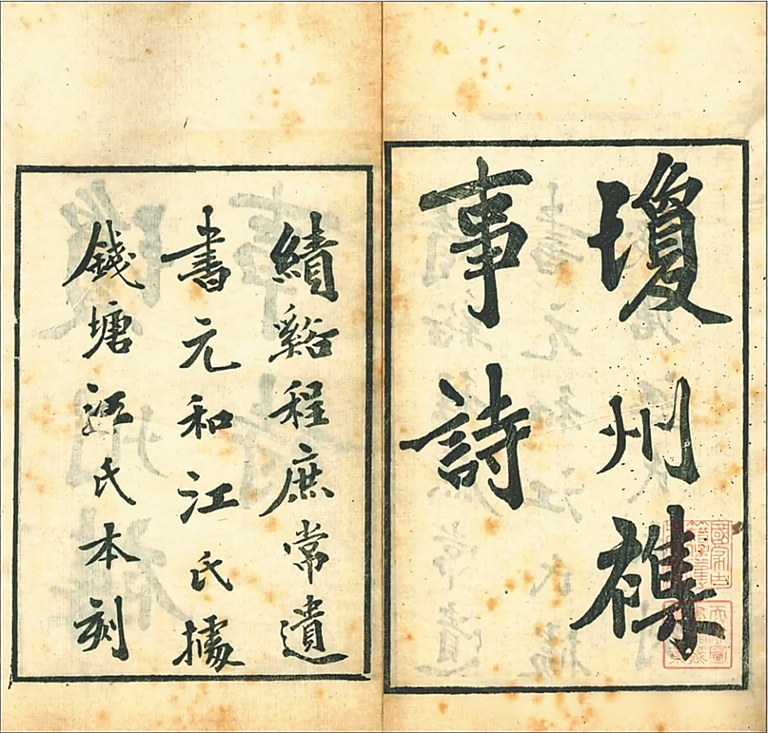

《瓊州雜事詩》

詩筆繪史覽瓊州

清代程秉釗撰寫的《瓊州雜事詩》。 楊江波供圖

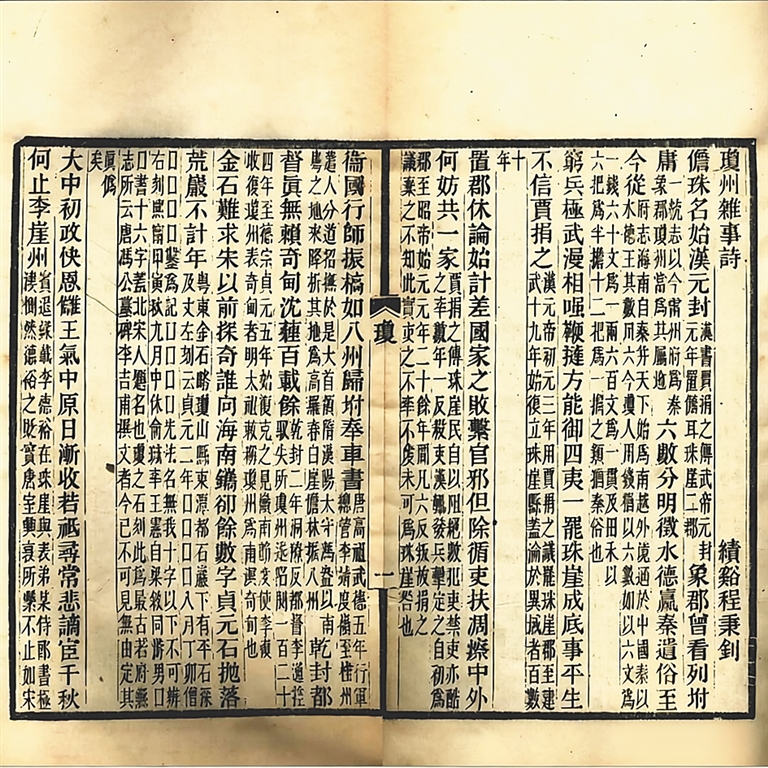

《瓊州雜事詩》的內文。 楊江波供圖

楊江波

《瓊州雜事詩》是清代學者、詩人程秉釗撰寫的海南風土雜記,成書于清光緒十三年(1887年)。這一古籍以詩歌加附注的形式記錄了海南島從漢代至明清時期的重大歷史事件與人物,兼具史料性與文學性,讀來頗有趣味。

作者與成書背景

《瓊州雜事詩》的作者程秉釗,字公勖,號蒲蓀,安徽績溪人,晚清“績溪三奇士”之一。

程秉釗出身鹽商世家,父親販鹽于杭州,少年時家境富裕,但后來遇太平天國戰亂,家業盡毀,家庭由此沒落,他不得不四處當幕僚謀生。程秉釗在科場經歷坎坷,后于光緒十六年(1890年)考中進士,列殿試二甲第八名,隨后被授翰林院庶吉士。

《瓊州雜事詩》成書于程秉釗考中進士之前。光緒十三年,程秉釗隨廣東學政汪鳴鑾視學廣東,不久渡海至瓊州(今海南),由此與海南結緣。

程秉釗說,海南山川雄偉奇特,物產豐富,百姓富足,這里雖曾是被稱為“瘴癘之地”的荒僻之境,但是后來也逐漸安定下來。他閑居無事,便悠然自得地在海南生活,觀賞海南獨特的山川形勝,觀察此地與眾不同的民風物產。

為什么要創作《瓊州雜事詩》?程秉釗在書中序言提及,瓊州自唐宋以來多貶謫之士,也有不少文人以詩文描寫海島風情,但是鮮有專著記錄其地風土,因此他有意著書,試圖以詩歌形式記錄瓊州歷史、地理、民俗等,為后世留存文獻。

程秉釗寫道,在他協助學政汪鳴鑾處理公務的閑暇,他常將在海南的所見所聞講給對方,詢問是否真實存在。汪鳴鑾回應道:“這些掌故軼聞確實存在。但瓊州地處偏遠,自唐宋以來,被貶謫的文人多以詩文抒發胸臆,卻少有系統整理成書的。若不匯編成冊,這些珍貴史料恐將湮沒無聞。”于是,他“稽圖考文,甄錄簡要”,用七言近體詩形式,僅用時三日,就創作了一百首描寫海南事物的詩歌,最后輯成書,這就是大家今天看到的《瓊州雜事詩》。

以詩歌加附注的形式描寫海南

《瓊州雜事詩》所描述的內容涵蓋海南的自然地理、歷史沿革、文化教育、民族風情、經濟物產、吏治民習、奇人軼聞等。此書以詩歌的形式描寫海南,同時在每一首詩后附注釋,引經據典考證史實,如引用《漢書》《廣東通志》《粵東金石略》等。書中詩歌言簡意賅,不過據典考證的內容卻豐富、生動很多,有理有據,僅從詩句看可能不知所謂,但通過閱讀附注,就能了解其內涵。

《瓊州雜事詩》正文開篇的“儋珠名始漢元封”一句,明確記載漢武帝元封元年(公元前110年)在海南島設儋耳、珠崖二郡,這是海南建縣設邑的開始,標志著中央政權對海南的正式管轄,作者引用《漢書·賈捐之傳》來注釋設郡背景。

書中有詩句“一罷珠崖成底事,平生不信賈捐之”,作者附注稱:“漢元帝初元三年,用賈捐之議,罷珠崖郡,至建武十九年始復立珠崖縣,蓋淪于異域者百數十年。”這里面說的是海南歷史上一個遙遠又重大的事件——西漢政治家賈捐之認為珠崖郡、儋耳郡地處偏遠、環境惡劣,漢朝治理成本高昂,提議朝廷罷棄,漢元帝采納提議,正式放棄珠崖、儋耳二郡,由此海南島脫離中原王朝直接統治近百年。

書中詩句“自有端明蘇學士,海南人物讀書多”贊頌蘇軾對海南文教的貢獻。作者在附注中解釋道:蘇軾被貶海南儋州之后,他在儋州開化民眾、講學授徒,開海南科舉先河,間接促成宋代海南進士、舉人數量激增,對海南的文化教育作出極大貢獻。

書中又有詩云:“木棉花種滿三吳,彈織由來勝竹弧。感得黃婆遺澤在,叢祠簫管走神巫。”作者在詩后加上附注,其大意如下:木棉原本產自福建、廣東一帶。松江(今屬上海市)地區的百姓最初嘗試種植木棉時,都是手工剝去棉籽,再用竹制的弓形工具在案板上反復敲打棉桃,才能分離出棉絮。這種手工操作不僅費時費力,效率也非常低下。到了元代初年,一位名叫黃道婆的老婦人從海南崖州(今海南三亞市)來到松江,她帶來了改良的紡織工具和先進技術,并將這套技術廣傳于人,使百姓大眾普遍受惠,大家對她感恩戴德,為此特立祠紀念。

為海南學子提供見聞之資

《瓊州雜事詩》中有海南民間移風易俗的描寫:“良宵聽唱妹相思,略似苗蠻跳月詞。風景不殊人事改,紡場一賦問誰知。”海南的民俗中,村里的普通婦女大多在月光明亮時聚在一起織布,她們和男子通過對歌嬉戲,這種活動被稱為“紡場”。明代吏部尚書王直在瓊州生活、讀書期間,曾前去觀看這一場景,后來據此創作了《紡場賦》,這就是“紡場一賦”,后來地方移風易俗,明成化年之后就再也沒有這種風俗流行。

作者用不少詩句來記錄海南的風物,比如“云露巍巍百丈馀,三潭靈氣澤枯臞。北來過客休相訝,奇石天生橄欖珠”。云露山是瓊州府城西南五十里外的一座山,山下有奇潭,潭中有一種奇特的小石謂“橄欖珠”。

在這一古籍中,也可以看到不少海南奇聞軼事的記載,比如“古有望夫人化石,弟兄化石又茲鄉”“奇聞竟有石吞人,俎豆千年跡未湮”。“人化石”異事發生于昌化城(今昌江昌化鎮)西北十里的峻靈山,山上有二石如人形,相傳有兄弟向海捕魚,后化而為石。“石吞人”異事發生于臨高縣城西北十里有毗耶山,東漢建武二年,村民王祈與伙伴進山,二人在一塊大石上歇息,隨后為石所吞。

書中“漲海盈盈帶濁泥,炎方消息故難齊。水流似客渾無定,晨見東來夕向西”之句,則描寫了海南島與眾不同的大海潮汐,作者稱為“東西異流,每南岸水流東而長,則北岸水流西而消;北岸水流東而長,則南岸水流西而消”。

“絕代紅顏苦捍疆,能拚一死植綱常。野棠落盡春風改,遺蛻誰尋蔡九孃。”這一詩作,描寫的是元末海南“巾幗英雄”蔡九娘的不凡事跡。蔡九娘是元末瓊州仁政鄉翼黎兵千戶蔡克憲的女兒,容貌出眾,知書達理。她十一歲時父親去世,弟弟年幼,不愿將父親管轄的黎族領地交給他人,便親自統領父親的軍隊輔佐弟弟。蔡九娘美貌聰慧,但三十多歲仍未出嫁,元末天下大亂時,她率軍守衛家鄉,后來土匪陳子瑚攻陷郡城,接著又攻打蔡九娘領地。蔡九娘率兵民堅守數月,終因糧草耗盡、寡不敵眾而戰敗,有傳說,她不屈于匪徒的威脅,最后慘死于這場戰爭中。

廣東學政汪鳴鑾對程秉釗以及他的《瓊州雜事詩》大加贊賞,同時認為此書有非凡的意義,他在“序言”中寫道:“程君博采史料,貫通古今,堪比東坡之才,實屬不易。我誦讀詩稿后深感欣喜,立即刊印發行,既為海南學子提供見聞之資,也為后世藝文采集備用。這部詩集雖以詩名,實則具備方志體例。至于其筆力超逸、情韻雋永,近代唯有龔自珍《己亥雜詩》可與之媲美。”