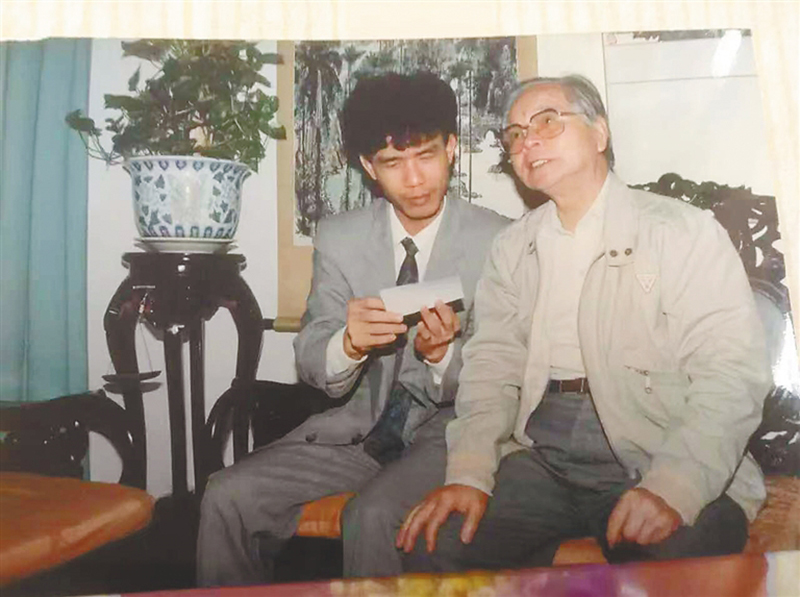

1991年,黃宏地在海口采訪嶺南派國畫大師關山月。

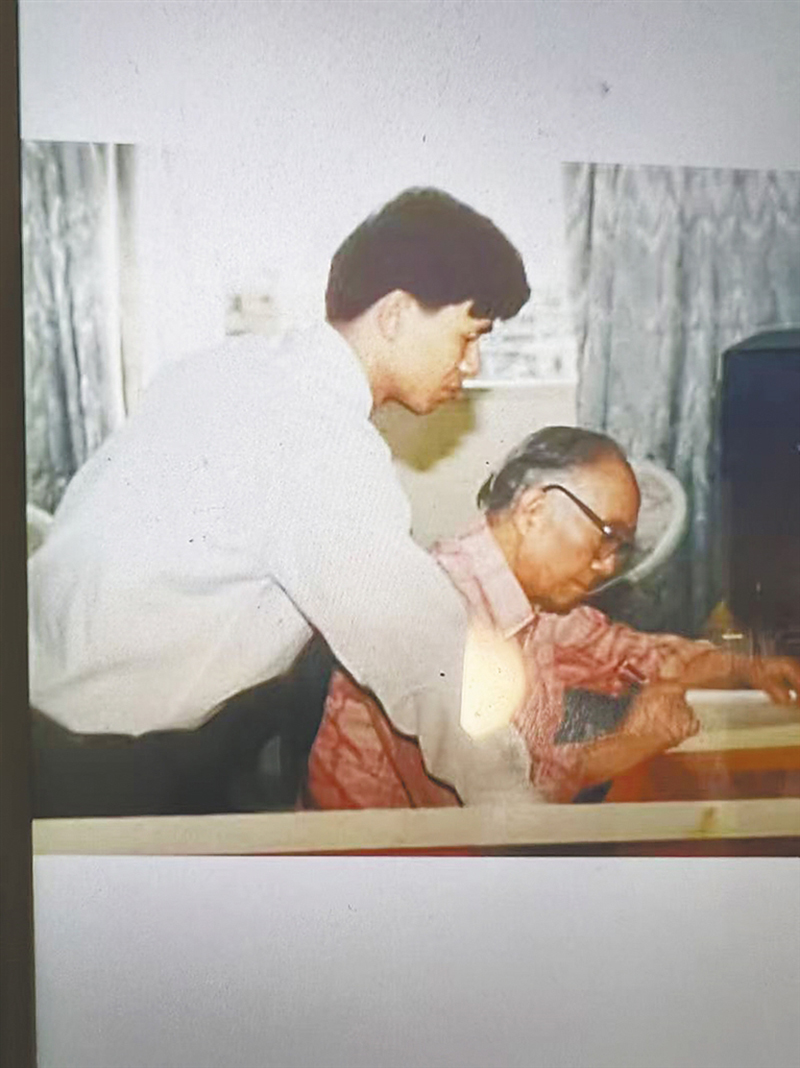

1993年,汪曾祺先生在海口,給到訪的黃宏地贈書并親筆簽名。

作家黃宏地。

■ 王卓森

金秋十月,中國作家協會作家活動周“入會三十年專場”開啟,這是一場珍視文學力量的作家“回家”之旅,也是一場致敬文學名家的溫暖聚會。全國37名作家代表赴京“回家”,1992年加入中國作協的國內散文名家黃宏地,是海南唯一參加者,這份榮耀,并未遲到,恰是定格了他堅守文學創作的孤心,牽系著他文學耕耘的悠悠歲月。他從最初的篳路之行到豐碩的創作成果,不僅是紙上的風景,更是海南文學成長歷程的一部分見證,值得打開記錄的探照燈,在回望中探尋他的文學“回家”之路。而這條路,反過來,也是他幾十載文學創作的來時路。

獨此一份的文學才華

時間是誠實和有趣的,能留住一個人從深處走來的足印和始終相隨的氣質。從發黃的中國作家協會入會申請表的復制件上,清晰看見黃宏地始于上個世紀80年代的創作記述,在創作履歷的筆跡里,藏著他青年時代的追求,同時也透露著他獨此一份的文學才華,尤其在散文創作上,他的執著、自覺性和異于他人的悟性,終使他較早走出創作的豁口,打開了文學的廣闊天地,收獲了不俗的成績。

黃宏地1953年8月28日出生于泰國曼谷,籍貫海南省文昌,3歲就隨父母回到海南,居于海口市,承載他生命的全部記憶幾乎就是這座海風日夜吹拂的海島。他文學幻夢的萌芽,始于學生時代,一邊搜羅古今名著、雜書閱讀,一邊練習寫作,因為有底子有才情,參加工作后就被單位安排寫各種材料、人物先進事跡,還被抽調到上級部門寫報告,因為文學之緣,后進入海南日報當記者、文學編輯,最終成為文藝副刊部主任,直到退休。正是從供職于海南日報這張島內第一紙媒之后,黃宏地的文學創作踏進自我和生活的多向空間,激情迸射,作品迭出,精品頻現。海島四季的椰風海韻,島上市縣的迥異風土物象,各種人物在時代中的生存日常,海口老街區的過往、鐘樓和五大馬路,這些題材和海島元素,在他不同時期的散文中得到有溫度的書寫和呈現。他有數十萬字作品散見于各地報刊,并已出版個人散文集《菩提本無樹》《我夢中的天涯》和合集《集合在南海邊》等。散文《樹根集市記》《石福》獲《萌芽》1985年——1986年文學優秀創作獎,散文《小米》獲海南省首屆文學創作獎,散文《老編輯》《柏花嫂》獲全國報紙副刊文學創作銀獎和銅獎,多篇散文入選國內多種選本。他的散文,文風獨特,自成一家,影響廣泛,被《萌芽》《北京青年報》《文藝報》等載體刊文評論,散文前輩大家及同時期的名家對他的創作也頗有期待和贊譽,孫犁先生在《耕堂函稿》(1985年12月12日《人民日報》)里評介了他及其散文,賈平凹在給他的《菩提本無樹》一書寫的序中說:“黃宏地的散文,在內地是很少有人這般寫的,我或許永遠也不會像他這樣寫文章(我也寫不出),我卻喜歡他的文章。”

獨具海島氣象的文風與觀念

有道是,文章千古事,得失寸心知,一夕筆墨情,十年造化功。黃宏地一路寫來,他的散文,無論是收錄在《菩提本無樹》《我夢中的天涯》兩部集子里的作品,還是他一口氣舉重若輕拿出的“海南人系列”,抑或是近期的老海口市井系列,都彰顯出中國散文古今的傳承和變異,越唐人散文、明清隨筆而至現當代敘寫,細膩飽滿,酣暢潑灑、嶙峋有致,釋放出不尋常的況味, 文氣蕩氣回腸、閃閃爍爍,在雅俗間回環,甚得讀者喜歡,那是他多年潛心修出來的“武功”,不可學。他鮮明的文風和個人散文觀念,尖銳區別于其他散文作家,又不失海島氣象,從這個認知上講,他在當代中國散文里是獨特的。

他的“海南人系列”,成文于上世紀90年代中后期,最具人氣。這個系列,是他對國內當代散文命運思索后的一個斷然抉擇,是冷嘯一聲吾獨往矣的表達,他對一群“海南人”和這片海島土地的細微觸摸后,把歷史現實中他們接近天姿的平凡生活、風雨生態,活潑潑地展示出來,而敘事的背后,是他的體悟:“海南孤懸海外,中原大地的燥熱和酷寒,甚至煦煦和風多少年也吹不到這個孤島來。馬作的盧飛快,弓似霹靂弦驚。馬上得天下,馬上失天下,把天下當足球你爭我奪踢來踢去的游戲,對于海南的島民來說是那么遙而又遠的事情,他們只能偏居一隅,固守著尋常形態的人情物理和自然形式的人道民生,不卑不亢,不爭不奪,不詐不虞,謹慎認真地做著他們力所能及的小事。補鍋箍桶,引車賣漿,擺個小攤,開個店鋪過著仰不愧天,俯不怍地的自得其樂的平常生活。”帶著這樣的地域性歷史文化情結,他扒拉來西瓜寬、閹雞岸、茂兄、郭老師等“海南人”出場,在島嶼性社會生活的濃郁氣息中演繹吃飯睡覺吵架做事讀書習武,不慌不忙說日常、道掌故。他對地域性的文化營造無疑是成功的,極具說服力的人物選題,活絡精粹的敘述,慷慨果敢的用筆,令人擊掌喝彩。

最近,一段沉寂之后,黃宏地回身海口市井中,徜徉穿行于老城所、少史巷、舊海關大樓下,長短不忌,細細碎碎,陸續出手了一批新作品,一貫喜愛他的讀者從紙媒和公眾號上一睹其更加硬朗、嫻熟、輕淡的敘事,與他一起走進舊時光中的老海口。這一篇篇的“老海口”,舉重若輕,看似信手拈來,實為厚積薄發、待時而出。

黃宏地的散文,風行水流,又頓挫輾轉,長敘短說,皆自然入文,句與句,段與段之間,看似內容細節繁蕪,但又感覺不能少了哪一句哪一段,看不到形散神不散,也看不到神散形不散,俗常的范式在他這里就歸結為某種恰好妙然、灑脫深致。他的散文語言,簡約清朗,有電報句式的干凈、簡約、清朗,還有出自靈魂的人世詼諧,甚至象意化的辭述,他鮮明的文風和個人散文觀念,猶如一闋山水的獨響。

新時期海南文學的重要耕耘者

因為之前是一名資深的文學副刊編輯,又身兼省作協的副主席,黃宏地無論是個人創作還是在編輯生涯中發現好作者好作品,在島內文學界特別是在本土作家群中的影響很大,至今依然有溫度有回響,不少本土作家的文學成長,曾得到過他慧眼和用心的支撐,從他編輯的一篇篇作品中找到創作的欲望和力量,最終走上文學的山陰道,走進文學的霞光中。從這個意義上講,他不愧為新時期海南文學的重要耕耘者之一,是海南文學史一個不能虛晃一筆的存在。

多年以來,黃宏地以文學成就自己,也以文學重構自己,他終將“回家”的文學路,被不可能用文字描摹殆盡的時代照亮,也被自己的心燈照亮。

作家檔案

黃宏地,漢族,海南文昌人,海南日報文藝副刊部前主任,海南省作家協會前副主席。著有散文集《菩提本無樹》《我夢中的天涯》《集合在南海邊》等。散文《樹根集市記》《石福》獲《萌芽》1985年——1986年文學優秀創作獎,散文《小米》獲海南省首屆文學創作獎。散文《老編輯》《柏花嫂》分別獲全國報紙副刊文學創作銀獎和銅獎。有數十萬字散文作品散見于各地報刊。1992年加入中國作家協會。

本版圖片均由作家黃宏地提供