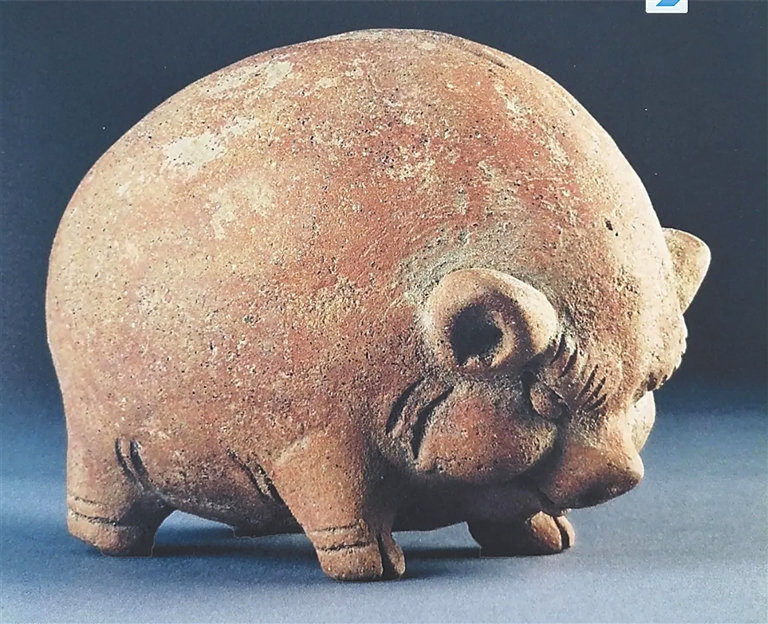

15世紀爪哇島的豬形存錢罐。

秦漢新城窯店街道長興村出土的撲滿。秦咸陽宮遺址博物館收藏

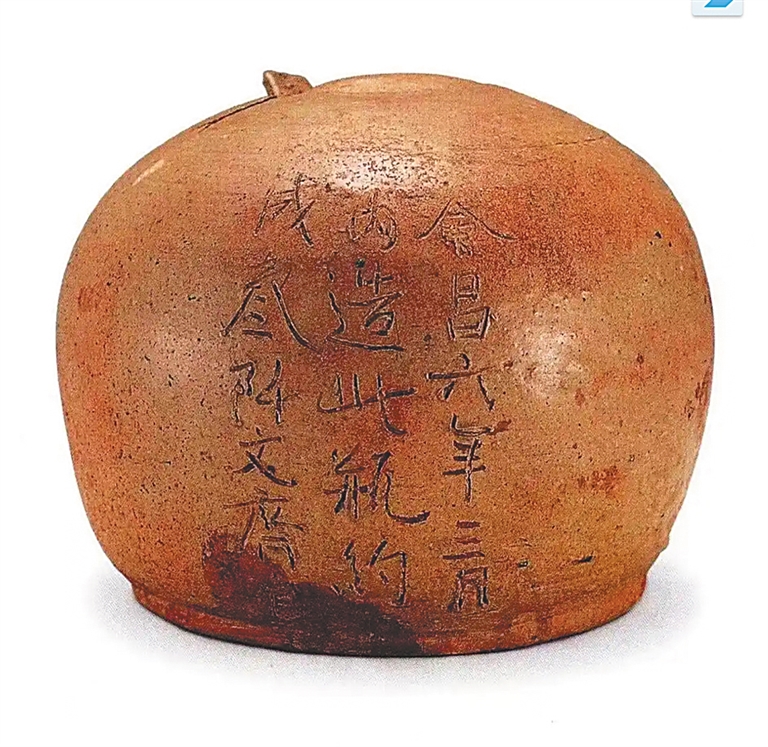

唐代長沙窯青釉會昌六年銘撲滿。湖南博物院收藏

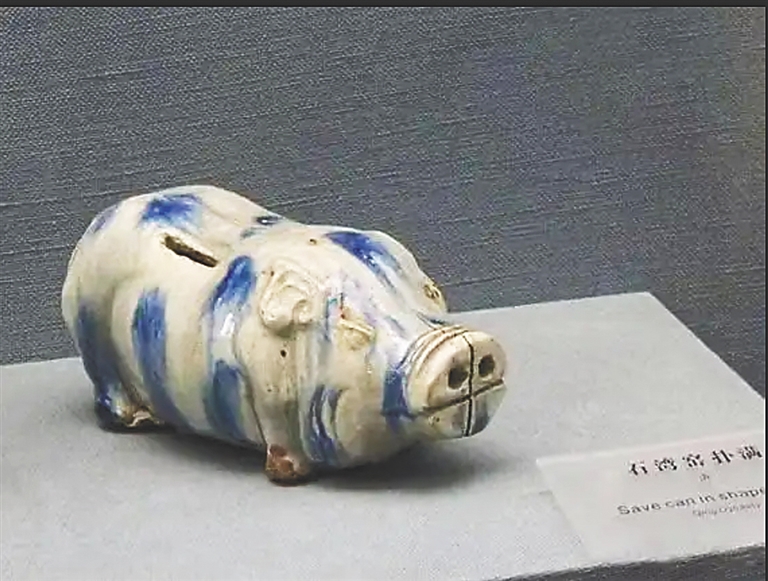

清代石灣窯撲滿。廣東省博物館收藏

西漢鎏金四牛騎士貯貝器。

祭柱場面銅貯貝器。祭柱即為祭祖,場景為正在進行中的祭禮。

招財貓起源于日本江戶時代一種名為“貓又”的神秘生物的傳說,后形成象征好運與財富的文化符號。

■ 吳辰

在云南省博物館里,有一件非常有意思的館藏:一個普普通通的青銅罐子,束腰卻配上了兩只向上攀登的猛虎,而罐子的蓋子更是盡顯復雜華麗,四頭逆時針奔跑的公牛環繞在蓋子邊緣,在牛角的簇擁下,一名金燦燦的騎士端坐在馬背上。在猛虎與公牛的襯托下,騎士的形象愈發顯得英姿颯爽。這個罐子有一個復雜的名字,叫“西漢鎏金四牛騎士貯貝器”,所謂“貯貝器”,換成今天的話來說就是“存錢罐”,看起來,“存錢”這項活動不僅是現代人喜歡,就連古人也對此樂此不疲。

歷史悠久的存錢罐

時間回到1955年,當考古專家們從古墓中發現“鎏金四牛騎士貯貝器”的時候,并不知道它是做什么的,但當蓋子被揭開,真相便呈現在每個人的眼前——這個罐子里滿滿都是貝殼,而這正是當時可以用來交易的貨幣。原來,這個精美的青銅罐子,竟是中國有實物遺存最早的一批存錢罐。

古滇國文明似乎對貯貝器情有獨鐘,“鎏金四牛騎士”可不是唯一的造型,僅就牛的數量來說,一牛到八牛都有,而人物形象也不一而足,有騎士、有婦女、有奴隸,體現了當時古滇國文明的方方面面。

但是在文獻記載中,云南出土的這批貯貝器之前早就有儲存貨幣的工具了。在湖北睡虎地秦墓中發現了一則《關市律》,明確地寫著“為作務及官府市,受錢必輒入其錢缿中,令市者見其入,不從令者貲一甲”,這段文字中的“缿”就是存錢罐,只不過在秦時,存錢罐存的是公款而不是私財。秦律雖然嚴明,寫得卻極為簡單,不過后人對“缿”的解釋勾勒了其具體形象。許慎的《說文解字》中稱“缿,受錢器也,從缶,后聲。古以瓦,今以竹”,而唐代顏師古則進一步補注稱“若今盛錢藏瓶,為小孔,可入而不可出也”。這就已經具備了今天存錢罐的基本特征,錢能隨時存,但想要取出來則需要破壞容器,要三思而后行。從許慎等人的解釋中,能夠看到存錢罐的歷史變遷,它從一件官方用品變成了一件民間用品,并被越來越多的人所接受。

也許是因為“缿”太過于生僻了,人們根據存錢罐的使用特點,給它取了一個可愛的名字,叫作“撲滿”,這個名字現在有些地區仍然在使用。在記載著西漢舊事的《西京雜記》里,解釋了“撲滿”的意思,“撲滿者,以土為器,以蓄錢;具有入竅而無出竅,滿則撲之”,原來,看似可愛的名字背后竟是“滿了就要打破它”的意思。而同樣是在《西京雜記》里,還記載有人們將“撲滿”作為禮物贈送的情景,看來,在當時,存錢罐的使用已經非常流行。出土的文物也證實了記錄的說法,隨著考古發掘,各朝各代陶制的撲滿多有發現,雖然特點不同,在形制上卻都是一個密封的罐子,上端某處有一個小開口,剛好容得下投進錢幣。這一形制一直到今天也保留著,并受到千家萬戶的青睞。

千姿百態的存錢罐

事實上,不只是在中國,世界各地的人們對存錢罐都喜愛有加。

在對古希臘遺址的考古過程中,發現了裝滿錢幣的陶罐,這也許便是當時人們的存錢罐,那時的人們把辛苦攢下的錢裝在陶罐里,為安全起見埋在了地下,卻不料或是遭遇天災、或是罹經兵隳,主人一去不返,而存錢罐卻依然默默地堅守著。

隨著時代的發展,古希臘先民不再滿足于隨便用個陶罐就能裝錢,既然是辛辛苦苦掙來的錢,存儲時要有儀式感,于是,各種形狀的存錢罐應運而生,有的存錢罐甚至被設計成希臘神廟的樣子,可見人們對金錢的重視。

存錢罐的英文是“piggy bank”,如果直譯的話便是“小豬銀行”,而世界各地的人們都喜歡把貪吃的小豬和存錢結合起來,于是,便誕生了許許多多歷史悠久的小豬形狀的存錢罐。早在幾百年前,東南亞一些島嶼上的先民就以野豬為原型,燒制了粗陶材質的存錢罐;而在距離東南亞萬里之遙的德國,也經常會有小豬形狀的存錢罐出現。人類的文明在存錢罐的設計方面達成了共識,當可愛的小豬帶著滿滿一肚子的錢幣站在那里,誰又忍心為了錢把它砸碎呢?原來,存錢罐真正的意義并不在于如何存錢——區區一只小豬又能裝得下多少錢財呢——而是在于教會人們如何節省。

小豬形狀逐漸成為了人們對存錢罐的共識,就連一些著名奢侈品品牌也推出過其經典配色的小豬存錢罐,然而,可能用硬幣將小豬肚子填滿也未必比得過存錢罐高昂的售價,這多少有點“喧賓奪主”的意思了。

當然,存錢罐也不是小豬一家在獨領風騷,在日本,自古便流傳著貓能招財的傳說,于是,招財貓也變成了存錢罐的標準形制。在很多日本店鋪門口,都會擺放著一只陶瓷的貓咪,滿面笑容,舉起一只手,在招攬生意,這樣的形象確實適合做存錢罐。有一只滿肚子錢的小胖貓相伴,店主們又開始了元氣滿滿的一天。

意味深長的存錢罐

近年來,隨著虛擬貨幣的飛速發展,存錢罐似乎遇到了自誕生以來最大的危機。人們不再需要實物貨幣,出門帶一部手機足矣,在這種情況下,好像存錢罐即將結束它數千年的歷史使命,進而成為人類文明的陳跡了。

其實不然,存錢罐之所以能夠風靡全球,一方面是由于人們對積累資金有著無限的渴望,另一方面則是由于小小的存錢罐背后有著人類思想與智慧的總結。

如果考察存錢罐在中國的發展歷史,便能體會其中蘊含著的清廉的思想。“缿”本為公器,其設計的主要目的便是確保稅收不為私人所占用,其本意中隱含著廉潔的意味。而在漢代,當后來身居丞相的公孫弘剛進入官場時,友人鄒長倩便送給他一個撲滿,并修書稱“撲滿土器,所蓄錢,有入無出,則有傾覆之敗,可不戒乎”,勸誡即將踏進仕途的公孫弘不要因貪墨資財,最后落得身敗名裂。

俗話說“常將有日思無日,莫把無時當有時”,雖然我們處于一個生活富足的時代,但居安思危的意識還是絲毫不能放松,小小一個存錢罐便可以教會孩童節儉,而有著可愛外形的存錢罐也能成為他們成長過程中的好伙伴。

當然,隨著虛擬貨幣時代的到來,存錢罐也不能再墨守成規,其實,在一些電子平臺上,已經推出了不少帶有存錢罐功能的產品,但是,當可觸的貨幣變成了一個個數字,在需要使用時,那種“打破撲滿”的儀式感卻蕩然無存,這不能說不是一個遺憾。取一枚硬幣,投入存錢罐,投下的不只是錢財,更是一種希望,一種愿景,在可見的未來,存錢罐還將和人們一起朝著幸福的方向走下去。

本版圖片除署名外均為資料圖