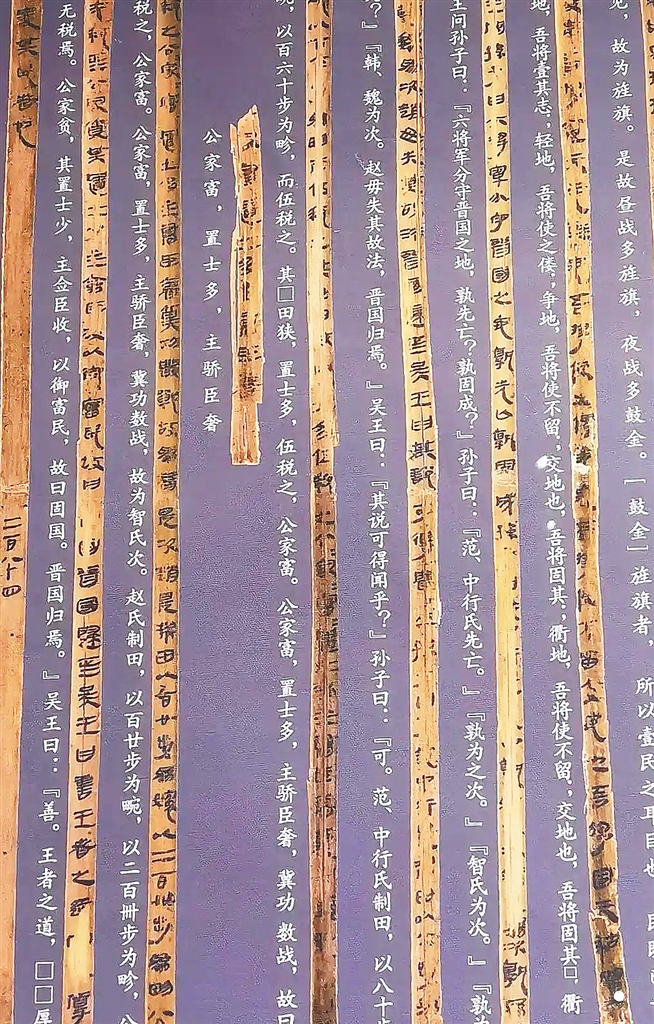

銀雀山漢墓出土的竹簡《孫子兵法》局部。

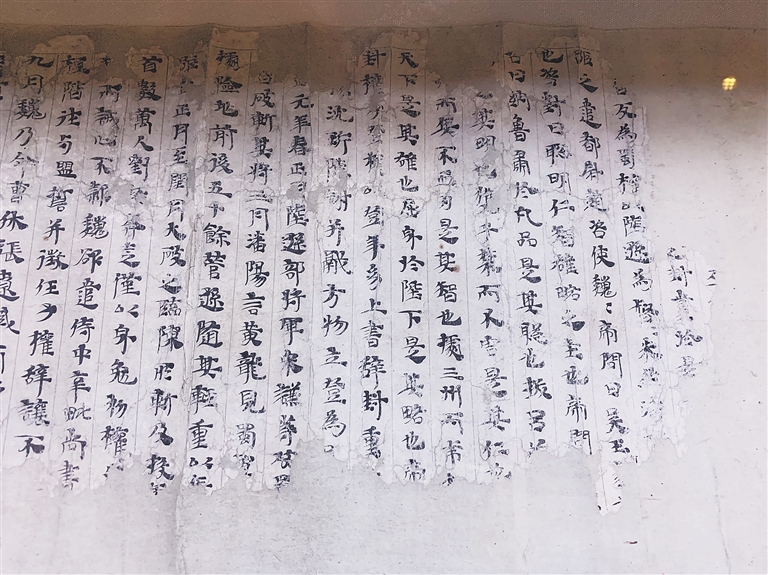

紙質寫本《三國志·吳書·孫權傳》殘卷。

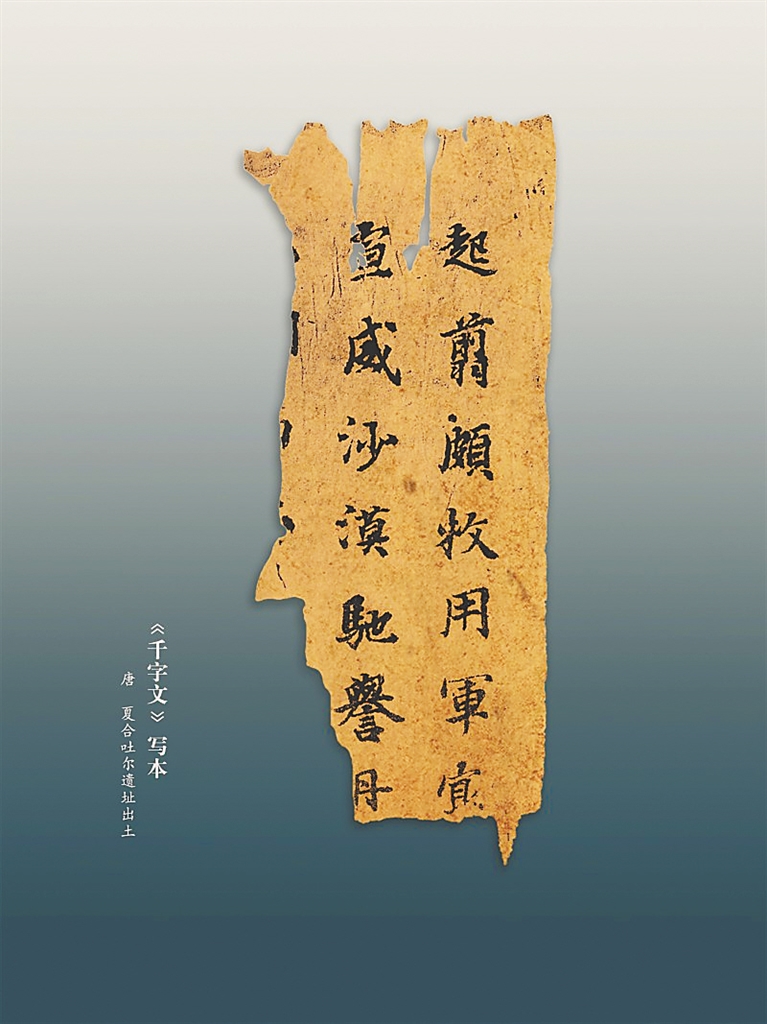

唐代《千字文》寫本局部。

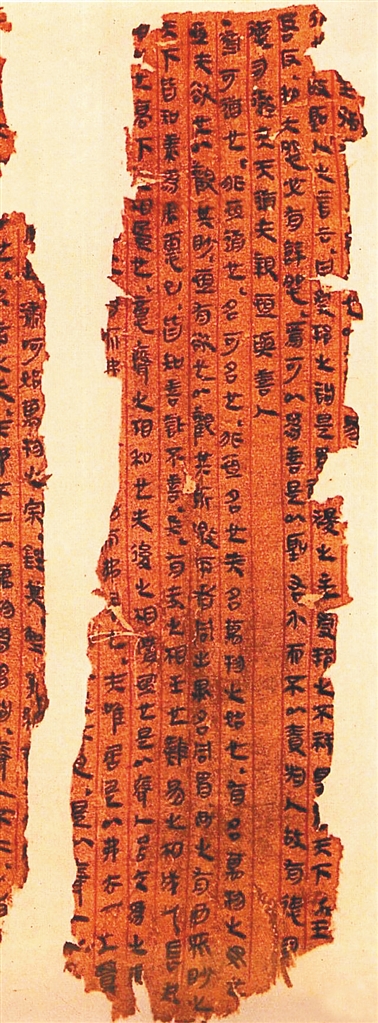

馬王堆漢墓出土的帛書《老子》局部。本版圖片均為資料圖

江雪

在我國古代,書籍的世代流傳,主要通過抄寫和刻印完成。除此之外,古人將竹簡、帛書、紙質書等作為陪葬品放入墓葬,或藏之于洞穴,也是許多古籍至今能被我們看到的重要原因。我國曾出土許多失傳已久的古籍,其中不乏善本和珍本。

銀雀山竹簡

解開兵書千古謎團

簡牘是繼龜甲、獸骨、青銅器之后,出現的一種更易獲得、成本更低的書寫載體。“惟殷先人,有典有冊。”《尚書》等史料的記載顯示,早在殷商時期,我國古人已使用編連在一起的簡牘(竹簡和木牘)。

晉武帝咸寧五年(279年),汲郡汲縣(今河南省衛輝市)的一座戰國時期魏國的墓被盜。盜墓賊拿走了值錢的物件,留下了一批沉睡了500多年的竹簡——用素絲編連成冊,每簡40字,用黑漆書寫。太康二年(281年),西晉政府組織力量,開始整理這批竹書,共得古書16種,包括《易經》《穆天子傳》《周書》《國語》等書,共10多萬字。其中有一部先秦時期的紀年體史書,記載了夏、商、周到戰國魏襄王二十年間的事。這是一部魏國編纂的史書,整理者為之取名《紀年》,后人稱之為《竹書紀年》。

《竹書紀年》記載的大禹傳位等內容與以《史記》為代表的主流史書存在明顯差異。正因如此,近百年來的學者尤其重視利用《竹書紀年》的材料來補充史書記載的缺漏,或訂正某些記載的訛誤,讓這本書在古史研究、考證方面發揮了重要作用。

自唐宋以來,由于史料缺乏,尤其是《孫臏兵法》失傳千年余,學界對于孫子(孫武)、孫臏是不是同一個人,及《孫子兵法》《孫臏兵法》是不是同一部書,長期存在爭議。直到1972年4月,位于山東臨沂的銀雀山漢墓出土了大量珍貴的竹簡文物,包括《孫子兵法》《孫臏兵法》《六韜》《尉繚子》《晏子》等先秦典籍。其中,《孫子兵法》《孫臏兵法》同時同墓出土,解開了這一千古謎團,將人們之前的模糊認識一掃而光。

不僅如此,這一考古成果還為我們了解“圍魏救趙”中魏國將領龐涓的最后結局提供了新線索。司馬遷的《史記》詳細記錄了齊魏的桂陵之戰,但里面沒有提到龐涓,而是說龐涓死于十三年之后的馬陵之役,而銀雀山漢墓出土的《孫臏兵法·擒龐涓》記載龐涓是在桂陵之戰中被擒殺。有專家認為,《孫臏兵法》對此事的記載可信度更高。

近日,日本大阪世博會正式開園,云夢睡虎地秦簡《田律》作為中國館的展品之一,在“天人合一”展區驚艷亮相。1975年,湖北省云夢縣睡虎地秦墓出土了一批竹簡,這些竹簡是墓主人“喜”生前摘抄、記錄的法律制度、行政文書、醫學著作等。其中的《田律》,記載了秦代關于農田管理、山林保護、生態時序等條文,出現了“春禁伐木”“夏禁燒草”等內容,被公認為世界上現存最早、最系統的環保法典。

馬王堆帛書

埋藏地下的“漢代圖書館”

戰國時期,帛開始被用于書寫重要文獻,《墨子·尚賢》中有“書于竹帛”的記載。但由于帛的成本較高,一直是小范圍使用,在書寫載體方面,從戰國至漢代出現了竹與帛長期并行的局面。

1942年9月,在長沙城東南郊一個叫子彈庫的地方,4個盜墓賊打開了一座戰國古墓,發現了著名的子彈庫帛書,即楚帛書。這是迄今發現年代最早的帛書實物,也是目前所見唯一的戰國帛書。令人遺憾的是,楚帛書出土后,于1946年流轉至美國,迄今已近80年。

楚帛書圖文并茂,包含《四時令》《五行令》《攻守占》等內容。帛書附的兩套圖,一套是彩繪的十二月神圖,一套是四木圖,四木居四隅,春為青木、夏為赤木、秋為白木、冬為黑木,上面標注的十二月的月名,和《爾雅》中的月名完全一致。

北京大學教授、《子彈庫帛書》的作者李零說,楚帛書像是古代中國的“神秘日記”,記錄著古人的知識和思想。這些“神秘日記”對于理解古代的文字、書籍、學術的發展和思想的演變非常重要。

在古帛書領域,長沙還貢獻了一部深刻影響中國古代文獻傳承史的“大書”——馬王堆帛書。

20世紀70年代,長沙馬王堆漢墓的發掘震驚世界,3座墓葬共出土珍貴文物超過2.69萬件。其中,三號墓(利蒼之子利豨之墓)出土的帛書品類豐富,包括現存最早的導引圖譜文獻《導引圖》、《老子》甲乙本、記載春秋史事的《春秋事語》、證實漢初“黃老之學”盛行的《黃帝四經》、現存最早的中國古代醫學方書《五十二病方》、世界上最早的天文專著之一《五星占》、現存最早的實測地圖《長沙國南部地形圖》等。這些書除了少量有傳本或近似內容流傳外,大部分都失傳已久,具有極高的學術價值。

“馬王堆漢墓簡帛的內容囊括了‘六藝’‘諸子’‘兵書’‘術數’‘方技’5類,如果把用賦體寫成的《相馬經》算作‘詩賦略’的話,按《漢書·藝文志》的圖書分類標準,即包括‘六藝略’‘諸子略’‘詩賦略’‘兵書略’‘術數略’‘方技略’,那‘六略’就全了。”復旦大學出土文獻與古文字研究中心主任劉釗在接受媒體采訪時表示,三號墓猶如一座“小型圖書館”,為我們打開了認識漢代思想世界的一扇大門。

這些帛書現藏于湖南博物院,其中《老子》等珍本被列為禁止出境展覽文物。近年來,《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》《馬王堆漢墓簡帛文字全編》相繼出版,標志著整理工作取得階段性成果。

敦煌遺書

“中國中古時代的百科全書”

相關考古成果顯示,早在西漢,我國就已出現了紙張,出土于甘肅天水放馬灘西漢墓的麻纖維殘片,是目前已知最早的紙狀物。至東漢,蔡倫總結前人經驗,改進造紙工藝,提升了紙張的纖維均勻度和潔白度,推動了紙張的應用和書籍的編撰。

1965年,考古工作者在新疆吐魯番英沙古城(安樂古城)一處佛塔遺址的陶甕中發現了一件《三國志·吳書·孫權傳》殘卷。這件殘卷經專家鑒定,年代為西晉,是現存年代最早的紙質寫本《三國志》。《三國志》的作者為西晉著名史學家陳壽,從陳壽成書到西晉滅亡短短20年時間,《三國志》就已傳入西域,可見古代絲綢之路的繁榮和這本書當時的受歡迎程度。

提到傳世的紙質書,敦煌遺書無疑有著很重的分量。敦煌遺書指的是1900年在敦煌莫高窟藏經洞發現的文獻,由多種文字的寫本、印本、拓本組成,成書時間從4世紀至11世紀,內容涵蓋社會、經濟、文化、藝術、宗教、醫藥及中外文化交流,被譽為“中國中古時代的百科全書”。敦煌遺書被發現后,多次慘遭劫掠,許多古籍散落海外。目前,中國國家圖書館藏有1.6萬余件,其余的流散于英國、法國、日本等地的公私收藏機構。

敦煌遺書中有許多珍貴的紙質書,比如現存最早的雕版印刷書籍《金剛般若波羅蜜經》(公元868年),道家典籍《老子道德經》(敦煌寫本)、《太平經目錄》(北朝寫本),儒家經典《論語鄭玄注》(西晉寫本)、《春秋谷梁傳》(唐代寫本),文學作品《秦婦吟》(唐代寫本)、《云謠集雜曲子》(晚唐寫本),科技文獻《全天星圖》(唐代寫本)、《算經》(漢唐寫本)等。其中不少是失傳已久的佚本。

從“書于竹帛,鏤于金石,琢于槃盂”,到以帛編著“精裝版”文獻,再到用紙謄抄書籍、規模化刻印書籍,我國先民不斷探索新的“造書”方式,豐富閱讀文本,點亮了中華文明的火種。