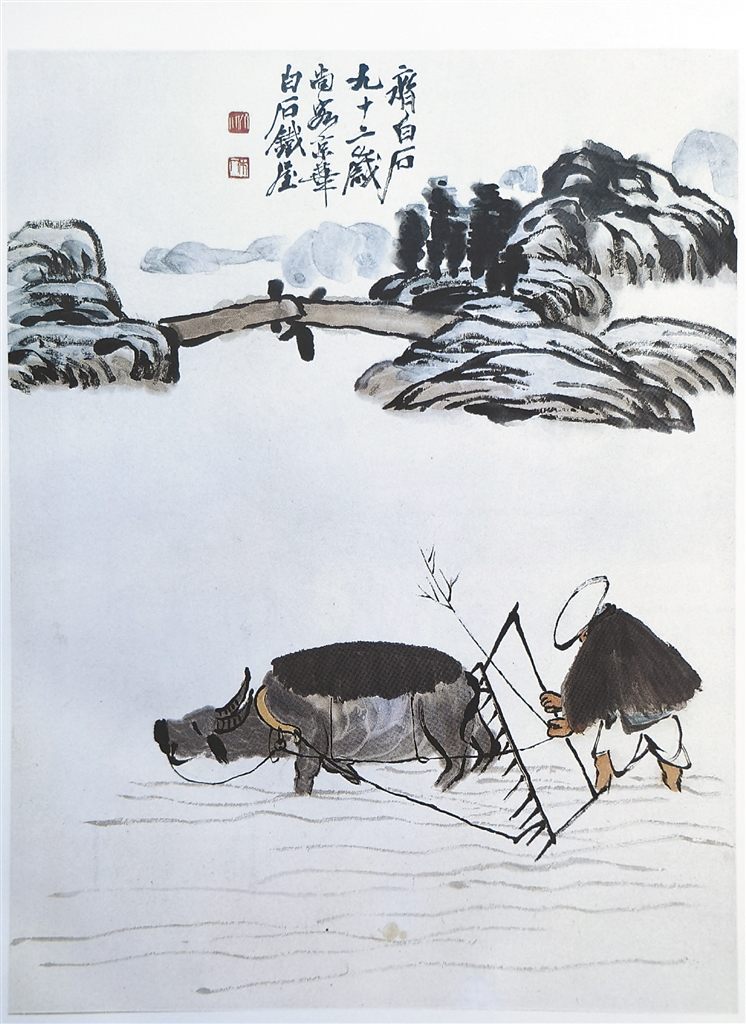

齊白石的《雨耕圖》。 中國美術館藏

繆士毅

春天,正是農耕好時節。此時,翻閱幾本畫家的畫集,幾幅描繪農耕的畫作出現在眼前,令人贊賞不已。

我國是一個農耕文明歷史悠久的國度。伴隨農耕文明的發展,描繪農耕文明成了歷代畫家筆下的題材,留下了各種農耕圖,如明代唐寅的《江南農事圖》、明代戴文進的《春耕圖》、明代沈周的《柳外春耕圖》、近代齊白石的《雨耕圖》等。這些反映農耕的畫作,不僅成為畫壇不可多得的藝術佳作,也從一個側面刻錄了不同歷史時期的農耕情況,值得珍藏和品賞。

當然,盡管畫家描繪農耕圖的視角不同,布局迥異,用筆設色各異,但其出發點基本相同,那就是都表達了對五谷豐登的企盼,對農人辛勤耕作的頌揚,對勞動者的贊美,也對耕牛默默奉獻的點贊。

明代畫家唐寅的《江南農事圖》,立軸,紙本設色,縱74.4厘米,橫28.1厘米,現收藏于臺北故宮博物院。從畫面看,一條河流從田野間貫穿而過,河流上舟楫往來,兩岸村舍儼然,樹木蔥郁,河流兩側水田連片,遠處山巒起伏,一派江南四月景色。細細觀賞,畫圖中上方,可見幾個農人俯下身子,正在田間忙于插秧,那插下的秧苗星星點點遍及連片田野。如此農忙景象,恰如畫上題識:“四月江南農事興,漚麻浸谷有常程。莫言嬌細全無事,一夜嬠車響到明。”縱觀畫面,布局清朗,意境清遠,筆若游絲,細膩生動,別具藝術風采。

明代畫家戴文進的《春耕圖》,絹本設色,縱144.8厘米,橫105.8厘米,現收藏于浙江省博物館。從畫面看,遠處群山巍峨,溪流淙淙,翠柳下垂,桃花盛放,一派春日景象。近處,即在畫面左下方,一農人赤足弓背,頭戴笠帽,一手扶犁,一手拿著一根鞭,他前面的那頭牛正拉著犁往前走。而畫面的右方,一頭戴笠帽的農人正坐在樹下,其身旁擱置著犁具,鄰近有一頭牛伏臥地上,呈現稍作田間休息狀。而中間溪流上有一橋,一孩童赤著腳,手提籃子正從橋上路過,似乎在為農人送飯和茶水,也許是出乎好奇,孩童還看著橋下流淌的溪水呢。縱觀畫面,充溢著濃郁的春耕氣息。戴進通過細膩的筆觸描繪和精心布局,平添了畫面的真實感。

近現代畫家齊白石的《雨耕圖》,創作于1952年,縱69厘米,橫52厘米,現收藏于中國美術館。從畫面看,遠處煙雨蒙蒙,青山隱現,一橋連接著兩岸,橋頭附近樹木蔥蘢。近處一農人頭戴斗笠,身披蓑衣,這分明是農人在下雨天里忙于耕作。瞧!農人卷著褲腿踩在田里,前面一頭耕牛在用力拉著耙,他扶著耙趕耕牛往前走。這不,他的一只手里還拿著趕牛用的竹枝呢。隨著耕牛拉著耙往前走,耙周邊的田水泛起了漣漪。縱觀畫圖,畫面簡約,設色淡雅,卻將農人在雨天里耕作的情景描繪得惟妙惟肖,堪稱原汁原味的雨天耕作圖。

畫家筆下的農耕圖,承載的是繪畫藝術,傳遞的是農耕文明,值得人們好好品賞和感悟!