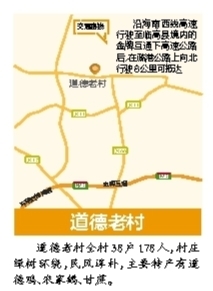

臨高道德老村提升基礎設施 發展林下養雞、種桑養蠶等特色產業

臨高道德老村提升基礎設施,發展林下養雞、種桑養蠶等特色產業

百年老村舊貌換新顏

臨高縣博厚鎮道德老村綠樹成蔭、美麗的民居錯落有致。 本報記者 陳元才 攝

■ 本報記者 羅安明 通訊員 王海洪

“建設美麗鄉村,我們村修了環村路,進行了田洋大整治,家家戶戶用上了自來水……”12月6日上午,臨高縣博厚鎮加六村道德老村村民小組,村民馮小勝一邊喂著橡膠林下的雞群,一邊向記者細數村莊近年發生的變化。

紅旗飄揚,綠樹成蔭。道德老村村民休閑活動廣場上,“生態家園、幸福村居”8個大字引人注目。封存于石板上的一組村莊改造前后的對比照片,記錄著這個百年老村舊貌換新顏的“蛻變”之路。

道德老村村民小組是加六村的7個自然村之一,全村38戶人口178人。由于農田干旱缺水、產業結構單一等原因,這個革命老區村一度戴上了貧困村的“帽子”。

2014年以來,在省委宣傳部和臨高縣有關部門的大力支持下,道德老村全面提升村莊基礎設施,發展林下養雞、種桑養蠶等特色產業,倡導文明新風,一個宜居、富裕、文明的美麗鄉村初現。

“以前村民住在瓦房、土坯房里,散養的家畜家禽到處亂跑,村子里污水橫流。”74歲的老人馮國寶是道德老村美麗“蝶變”的見證者。馮國寶告訴記者,3年前,該村啟動整村改造,推倒全村的危舊房,成排成行蓋起了38棟樓房,家家戶戶喜遷新居。隨后,全村硬化4公里村道,配套建設雨污分流管網,栽種了綠化樹,安裝了路燈,村容村貌大為改觀。

村莊變美了,抓好環境衛生的日常管理,成了關鍵。2015年,村民們開大會討論通過村規民約,立下了衛生“門前三包”和豬圈、糞便、柴草、禽畜“四進院”等20多條規矩。村干部定期組織衛生大掃除,在村廣播里對“后進戶”進行通報批評。

“以前剛搬入新房的時候,村民還有一些陋習,現在大家越來越文明了。”上午10點多,記者來到村保潔員馮加東家,只見客廳的地板打掃得干干凈凈,門口擺放著拖鞋。他高興地告訴記者,自從村里公布了村規民約,地面上的垃圾越來越少了。

道德老村的30畝林下生態養雞示范基地里,一派繁忙景象。“我養的500只母雞過幾天就要開始賣了,春節前還要再賣500只,預計今年養雞能有4萬多元的收入。”馮小勝一年前還是貧困戶,如今已經成了村里的致富帶頭人。

水稻、甘蔗、橡膠是村民的傳統收入來源。2015年,在省委宣傳部的支持下,村里12戶農戶成立臨高縣道德養殖專業合作社,在村莊一側的膠林下用隔離網圍出一片區域,集中發展養雞產業,糞便回收用于培肥農田。通過養雞,農戶平均每年可以增收3萬元左右。

告別散養散種的老路,走集中規模化種養殖的新路。近兩年來,道德老村養雞、種桑養蠶、養鵝等特色產業蓬勃發展,農民的“錢袋子”鼓了起來。(本報臨城12月6日電)