城鎮化發展目標:

堅持把全省作為一個大城市統一規劃,優化全省城鎮空間格局和功能定位,以生態文明、全島同城、區域一體、梯度推進、城園互動、產城融合為指導,促進兩極地區一體化發展,全面提升城鎮及鄉村的就業吸納能力和收入帶動能力,促進就地就近城鎮化,有序推進全省大中小城市和小城鎮、鄉村的協調發展,最大限度的優化空間資源配置,實現全省城鄉公共服務均等化,全省城鎮和鄉村的健康、可持續發展。

人口總量預測。按照國家有關規范,預測2020年海南省常住人口為1084萬人,2030年為1268萬人。

城鎮化水平及規模。2020年常住人口城鎮化率達到60%左右,城鎮人口約650萬;2030年城鎮化率達到70%左右,城鎮人口約887萬;到2020年全省建成100個特色產業小鎮,2030年將所有建制鎮建成特色產業小鎮。

城鎮化發展模式及實施路徑:

優化省域各類資源要素配置,突出重點、差異引領,形成以南、北兩極一體化發展區為全省新型城鎮化、新型工業化核心,以其它設市城市和縣城鎮為支撐,以特色產業小鎮為基礎,以旅游度假區、產業園區為補充的城鎮化實施路徑。

兩極引領。采取“區域一體”模式,加快發展海澄文一體化發展區和三亞—陵水—樂東—保亭一體化發展區,成為引領全省城鎮發展的南北兩極。

多點支撐。采取“內涵集聚”模式,積極引導生產要素向城市和縣城鎮集聚,提升各項公共服務設施和基礎設施利用效率、夯實城市和縣城產業基礎,完善城市綜合服務功能,提升承載能力和輻射帶動能力。

就地就近。采取“特色引領”模式,高水平打造一批特色產業小鎮,作為推進海南新型城鎮化的重要抓手和農業人口就地就近城鎮化的載體,有效吸納本地農民就業、改善民居生活、吸引外來消費。支持建設美麗農(林)場,將農(林)場場鎮和作業區、生產隊建設納入統一規劃,推動農(林)場場部與所在市縣鎮墟優化布局、有機融合、協調發展。

產城融合。采取“協同聯動”模式,促進城鎮發展與產業園區、旅游度假區建設、就業轉移人口集聚相統一,以城鎮為基礎承載新型工業化建設、旅游服務體系建設,以產業為支撐驅動城市服務配套設施完善,實現城鎮與旅游度假區、景區、產業園區的融合互動。

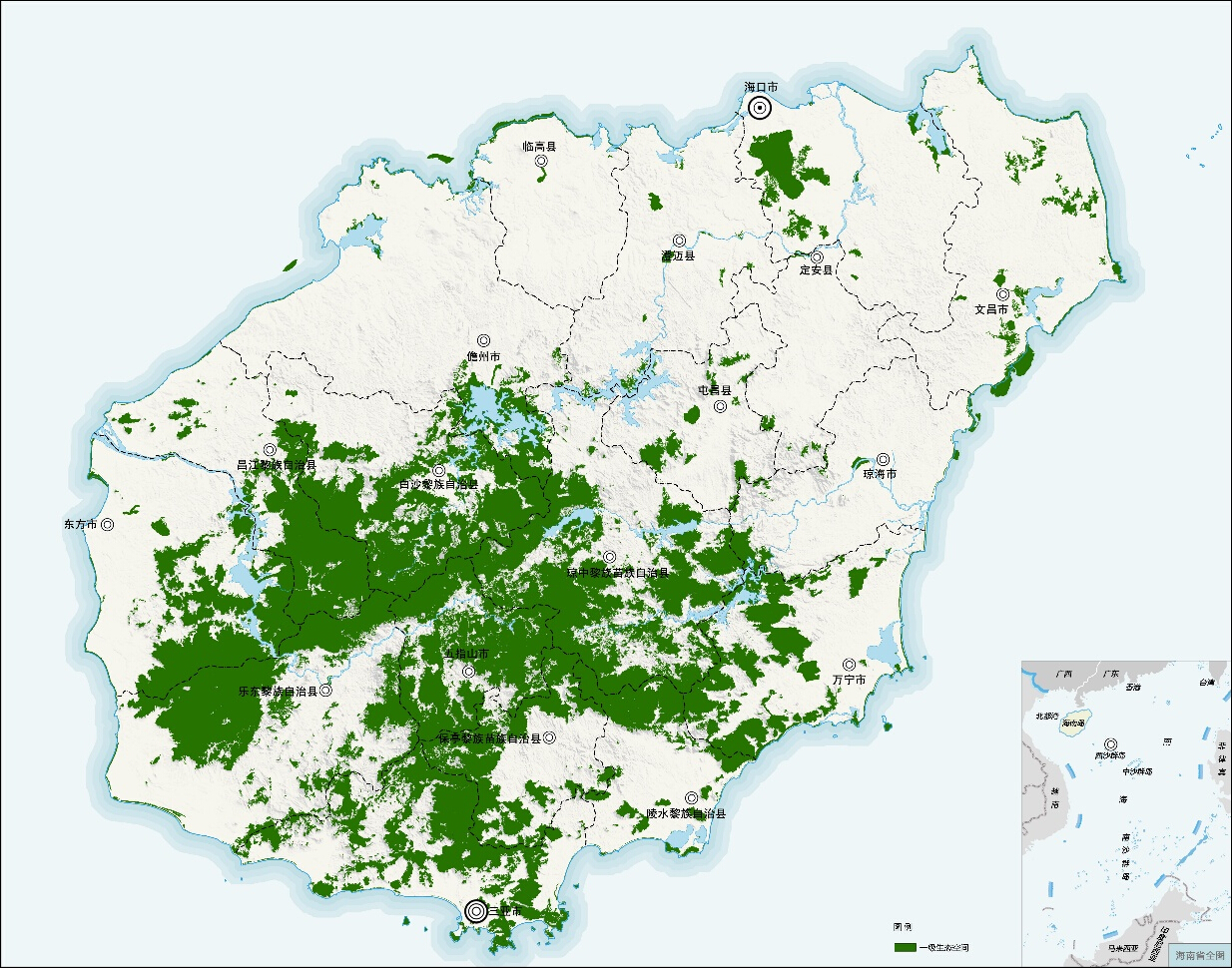

城鎮空間結構:全省構建“一環、兩極、多點”的城鎮空間結構。 “一環”即依托環島高速鐵路、環島高速公路、

環島濱海旅游公路形成串珠狀城鎮空間環,是全省城鎮化的主體空間。“兩極”是指海口、澄邁、文昌一體化的瓊北綜合經濟圈和三亞、陵水、樂東、保亭一體化的瓊南旅游經濟圈。“多點”是指依托田字型高速公路和國道、省道,加快特色產業小鎮和其他縣城鎮、建制鎮及美麗鄉村建設。

圖4 海南城鎮空間結構圖

城鎮等級規模結構:全省形成“省域中心城市-區域中心城市-縣城中心鎮-特色產業小鎮”四個規模等級構成的城鎮等級規模結構。

城鎮職能結構:

重點城市主導職能。以兩大一體化發展區作為省域中心城市,承接國家重大戰略功能、強化省域綜合服務和戰略性產業功能;以兩大區域中心城市作為海南省東西部區域發展的重要戰略節點,強化專業化職能;以九個縣城中心鎮作為片區發展重點,作為縣、市域公共服務和特色產業發展節點,促進城鄉一體化發展,強化特色化職能。

特色產業小鎮。依據資源稟賦條件、歷史文化及產業等發展特色,按照“一鎮一品、各具特色”的原則,將全省特色產業小鎮分為五種職能類型:旅游服務型、民俗文化型、工業物流型、海洋漁業型、特色農業型。推動特色產業小鎮差異化發展,擴大本地人口就業渠道,提高城鄉公共服務水平。

城鎮基礎設施:

城鎮交通。積極貫徹公交優先發展的理念,確立公共交通在城市交通中的主體地位,發揮公共交通在機動化出行中的優先作用,引導小汽車的合理使用。

城鎮給水排水。城鎮供水普及率、自來水質合格率、污水處理率和污水回用率在現狀基礎上逐年提升,逐步達到國內領先水平。

城鎮能源利用。省域中心城市和區域中心城市實現220KV電力系統全覆蓋,縣城中心鎮實現110KV電力系統全覆蓋,特色產業小鎮實現35KV電力系統全覆蓋。2020年實現省域中心城市、區域中心城市和濱海城市中心城區的管道天然氣供應;2030年實現全部縣城中心鎮和部分特色產業小鎮的管道天然氣供應。提高清潔可再生能源在交通、照明、熱水等方面的應用。

智慧城市。通過省域中心城市和區域中心城市的示范試點,構建包含智慧公共服務、智慧城市綜合體、智慧安居服務、智慧教育文化服務、智慧健康保障體系建設、智慧交通、智慧政務管理運營平臺等多位一體的智慧城市建設。

美麗鄉村建設:到2020年,建設約1000個內涵豐富、功能齊全、特色鮮明的美麗鄉村,使其成為人居環境適宜、低碳經濟發達、生態環境優美、文化魅力獨特、社會文明祥和的社會主義美麗鄉村,帶動海南鄉村旅游健康快速發展。